Entrée de carnet

Leçons d’humilité. Studio de lecture #2

Œuvre référencée: Beaulieu, Alain. Quelque part en Amérique, Montréal, Druide, 2012, 224 pages.

David Bélanger [DB]: Au risque de devoir commencer –risque que je n’osais prendre jusqu’ici–, je crois qu’une tradition inexistante au sein des Studios de lecture, mais pas moins contraignante, stipule que je doive servir ici une appréciation sommaire, ce que je fais sans plus attendre. Ce truc de Gaulejac, ces «anecdotes» –notez le pluriel– m’ont amené à me poser une question, inlassablement, jusqu’à la fin de ma lecture, soit: comment ça marche? Disons plus clairement que je me demandais comment ça fait pour fonctionner; sur le plan strictement humain, je m’étonnais de vouloir tourner les pages, de rire alors qu’il n’y a pas là d’humour tape-à-l’œil, à peine un quiproquo de temps en temps, une contrepèterie peut-être ou une maxime belle de paradoxes, mais rien pour sanctionner mon bonheur. Pour le dire encore plus clairement, et sans doute la question s’est-elle affinée avec ma lecture, je me suis demandé comment tout ce quelconque pouvait devenir fascinant? J’ai pensé d’abord me servir une justification proprement sanitaire: c’est confortable. Confortable, par exemple, comme un épisode des Parent. Personne, évidemment, n’ira m’opposer que cette émission de Radio-Canada est la plus drôle parmi toutes, la plus intelligente sur le plan du contenu ni l’expérience esthétique suprême; pourtant! On s’y jette avec un plaisir certain –notez le «on», ça vous inclut à votre corps défendant–, comme si on rentrait chez soi. Je suis arrivé là dans ma réflexion, réalisant alors que tout ceci, ce studio, c’était un dialogue et que je devais quand même ouvrir le flanc aux contradictions, et laisser la parole à l’autre. L’autre, donc, que dis-tu?

Marie-Hélène Voyer [MHV]: J’y ai davantage trouvé quelque chose de «chaplinesque» à cet humour. Sans doute dans la reprise de certaines situations embarrassantes: les baffes (symboliques ou non) reçues à répétition, les gaffes, les maladresses du narrateur. Et surtout par l’exacerbation de certains jeux de rôles (Chef/apprenti, Jury/artiste)… Le meilleur exemple est sans doute le récit intitulé «L’appréciation du jury» où le narrateur, qui s’est sévèrement blessé au visage la veille d’une importante entrevue d’admission, se voit contraint de se présenter au jury le visage bouffi, le «nez parcouru par une balafre encroûtée de sang séché» (p.27), les yeux «perdus dans les confins violacés d’un énorme hématome»: «[i]ncapable de choisir entre l’air bête de [s]on regard meurtri et celui, arrogant, que [lui] auraient conféré des verres fumés, [il] tranch[e] de la manière la plus improbable, en brisant une paire de lunettes de soleil pour dissimuler derrière l’un de ses verres le pire de [s]es deux yeux» (p.28).

Pierre-Luc Landry [PLL]: Puisque je suis autre je me lance à mon tour. Je ne connais pas Les Parent dont David parle. Je ne sais pas si je me suis senti «confortable» dans les récits d’apprentissage de Gaulejac. Je sais toutefois que j’ai été interpelé par la forme de cet objet-livre d’un jaune tapageur, et par la réflexion qui s’y déploie en filigrane sur le glissement de l’art conceptuel vers la littérature. L’auteur écrit ceci: «Le formalisme était un idiome qu’on pouvait parler sans même le comprendre. Il convenait donc d’être prudent» (p.131). Il me semble que cela en dit beaucoup sur le livre dont on discute ici.

Cela en dit beaucoup parce que j’ai lu dans Grande École une «défense et illustration» du concept et de la forme, défense et illustration qui montrent bien qu’un littérateur est aussi un artiste et que le roman est aussi toile, installation, performance. D’entrée de jeu, dès la première anecdote, Gaulejac insiste sur le caractère artistique et conceptuel de l’œuvre à venir:

Un jour, nous avons eu la visite d’un artiste invité à qui incombait la mission de commenter nos travaux. Il me repéra d’emblée: «Toi, ce qui t’intéresse, c’est l’anecdote!» Sur le coup, j’ai vraiment pensé que j’allais être renvoyé de l’école. Mais il a ajouté, magnanime: «C’est très bien, l’anecdote! Tout le monde n’est pas fait pour la grande histoire.» En m’indiquant ainsi la sortie, et en refermant doucement la porte derrière moi, ce Chef avait pris sur lui de dessiner clairement une ligne de partage esthétique que peu daignent reconnaître […]. Mais pour moi il était clair qu’il n’y aurait pas de retour en arrière et que la question de la forme ne serait plus jamais picturale. Les portes du paradis conceptuel m’étaient-elles pour autant grandes ouvertes? (p.9)

Comment ne pas voir dans ce premier texte un programme, une confession, une sorte de plan de l’ouvrage qui s’entame? J’ai donc lu Grande École comme le récit d’une découverte: celle de la littérature, que l’on devine à travers les arts visuels et l’étude de ceux-ci dans une prestigieuse école des beaux-arts. «Récits d’apprentissage», donc, mais non pas d’un apprentissage à la Bildungsroman; apprentissage de la littérature, plutôt, qui se cache au détour de l’œuvre et du concept.

MHV: J’aime cette idée de «défense et illustration»… sur un mode mineur, serais-je tentée d’ajouter! Puisque Pierre-Luc et David ont relevé l’importance de l’anecdote, de son statut, de son fonctionnement dans Grande École, je ne peux pas m’empêcher d’ajouter à notre discussion une parenthèse anecdotique. Vous l’avez bien montré, la réflexion sur la forme habite le narrateur. Par le biais d’anecdotes, on voit comment cet étudiant à l’école des beaux-arts évolue (ou du moins chemine) dans son rapport à la matière, aux formes, à l’Art, aux concepts qu’il sous-tend. Je crois aussi qu’il faudra insister sur l’importance de la figure du spectateur dans cette succession de «récits d’apprentissage» que nous propose Gaulejac. Avez-vous remarqué à quel point il y a un écart entre la démarche de l’artiste et la manière dont est constamment mis en procès, jugé, évalué, son travail, avec tout ce que ça implique de revers, d’incompréhensions et de (més)interprétations? Il faudra revenir sur tous ces «procès interprétatifs» où le narrateur est confronté à ses pairs, à ses «Chefs», au «cénacle des plasticiens» (p.14), à «l’artiste très connu» (p.16), etc. Pour reprendre les termes du narrateur, on sent bien qu’on se trouve face à un «plaidoyer pour une revalorisation du rôle du spectateur» (p.40).

Mais je m’égare, je voulais vraiment vous raconter une anecdote où j’ai été, en quelque sorte, piégée par les écueils du «procès interprétatif» (ou de la dérive interprétative) qu’a provoqué chez moi la lecture de Grande École. Déjà bien immergée par ma lecture, j’ai constaté, non sans un certain ravissement, l’absence des pages 161 à 176 de mon exemplaire de Grande École. Épatée par cette «entourloupette» formelle de l’auteur, par la grande cohérence de son dispositif –l’œuvre présente une réflexion sur la forme tout en pointant sa propre incomplétude matérielle–, je suis allée discuter de ma lecture avec Pierre-Luc et David. Coup d’éclat! j’ai réalisé que j’étais la seule à avoir hérité de cet ovni imparfait: une pure erreur mécanique en dehors de toute intention d’auteur. En empruntant la copie de Pierre-Luc, j’ai pu lire les pages manquantes dont la première, comble du hasard, présente un récit où le narrateur réfléchit avec quelques amis aux «conséquences conceptuelles de l’escamotage» (p.161)… et moi qui parlais de mise en procès de la forme et de l’interprétation!

Phillip Schube-Coquereau [PSC]: J’encadre ci-dessus mes initiales sans savoir précisément pourquoi je le fais (quelle utilité d’abréger ainsi son nom après l’avoir écrit in extenso?). Cette observation, délibérément anecdotique, mais insignifiante et badine, me servira de point de départ pour relancer la discussion à partir de vos observations préalables. Pourquoi? D’abord parce que l’anecdote se veut toujours signifiante dans Grande École, car elle représente un moment à partir duquel une compréhension supplémentaire a émergé. Ensuite parce que deux questions importantes relatives à l’apprentissage, a fortiori en matière de pratique artistique, y sont constamment posées: le conformisme et la conformité. Dans cette première intervention, je me concentrerai exclusivement sur la relation entre anecdote et apprentissage, histoire d’attraper le train en marche.

Je toucherai donc quelques mots à propos du «dispositif» formel de l’ouvrage dont Marie-Hélène parlait, notamment en utilisant l’anecdote sur le hapax qu’elle a reçu et l’étrange coïncidence du récit sur les conséquences de l’escamotage dont son exemplaire est escamoté! Voici ce que me suggère le dispositif Grande École sur cette «étude» narrative de Gaulejac à propos de l’art conceptuel et des idées sur sa valeur, d’autant plus que l’auteur poursuit ici par le récit, rappelons-le, sa réflexion étayée par le dessin dans Le livre noir de l’art conceptuel (Quartanier, 2011). La narrativité volontairement fragmentée en anecdotes (dont Pierre-Luc a relevé la nature programmatique) s’avère le choix intentionnel le plus significatif, car ces micro-récits sont autant de tableaux narratifs successifs qui composent graduellement l’identité artistique en formation du narrateur. En tant que macro-récit, de concept englobant, l’apprentissage ainsi dépeint suit la formule suivante: expérience+expérience+expérience […] = évolution et définition de l’artiste. Chacune de ces expériences s’inscrit donc dans une série dont la logique serait intrinsèque au sujet qui les expérimente. La situation qui se trouve au cœur de chacune a de l’importance puisqu’en tant qu’anecdote volontairement retenue et mise en réseau avec les autres, elle en obtient une valeur «exemplaire». D’ailleurs, ces récits n’ont-ils pas, selon vous, quelque filiation lointaine avec le genre de l’exemplum? Ainsi considérés, chacun contribue à illustrer un moment-clé de la courtepointe existentielle de l’artiste dans son parcours pour mieux comprendre l’art et pour définir sa propre pratique.

Le dispositif d’énonciation choisi par Gaulejac représente par ailleurs l’évolution de la démarche artistique par une certaine «déconstruction» des objets qu’elle se donne et des principes qui l’influencent en les replaçant dans un contexte littéraire qui leur donne de la valeur. Comme l’explique lui-même le dessinateur-littérateur Gaulejac, il s’agit pour lui de placer le langage dans une certaine perspective et de la développer de manière signifiante, ainsi qu’il l’indiquait dans un entretien au magazine Spirale:

J’interroge l’autorité du langage à dire le vrai; je recherche dans ses impasses et ses paradoxes les traces visibles d’un échec de la rationalité à tout expliquer. Dans mon travail d’artiste, les mots sont présents dans l’espace réel, c’est-à-dire extraits de la fluidité du discours pour devenir des objets avec des bords. Ces ready-made sémantiques sont une représentation structurale du langage, mais aussi l’occasion de les entendre une seconde fois, comme des énoncés simples.

Le monde tel qu’il est une construction, qui n’est pas naturelle, mais naturalisée par l’usage implicite. Je pense que les artistes ont un rôle à jouer dans ces processus de naturalisation du monde, notamment pour les déconstruire1Magali UHL, «Entretien avec Clément de Gaulejac», dans Spirale, n° 226, mai-juin 2009, [en ligne]. http://www.spiralemagazine.com/parutions/226/portfolio/pfolio_01.html (Page consultée le 7 janvier 2013)..

Même si dans cet extrait, Gaulejac réfère à sa production conceptuelle et performative (et non littéraire), je crois que les préoccupations et le travail artistiques auxquels il fait allusion se reflètent dans les principes de création de sa Grande École.

En somme, je vois dans la disposition de ce livre détaillé en épisodes (pour revenir aux Parent…) une exposition au sens qu’on donne à ce terme dans les beaux-arts; le glissement de l’art vers la littérature, remarqué par Pierre-Luc («le roman est aussi toile, installation, performance») m’apparaît également bilatéral et réciproque: peinture, sculpture et art performatif sont les principaux mediums représentés dans le contenu des anecdotes, tandis que les récits, tels les «tableaux» d’une exposition, se côtoient et se cumulent comme autant de touches qui composent et expriment l’apprentissage et l’identité artistique. Autrement dit, les convictions et les débats exposés possèdent toujours un contrepoint dessiné par la tournure du récit de l’artiste qui les évoque. En raison de la nature exemplaire de chacune des anecdotes —j’y insiste—, toutes concourent à la formation de l’artiste et à la forme du livre. Conservant à l’esprit l’étiquette générique, le lecteur cherche par conséquent à donner à ces fragments leur cohésion au fil de l’expo-solo de l’apprentissage de l’artiste. Alors si on me demandait, au terme de cette intervention, de suggérer un titre à cette exposition, je lancerais «Grande École: soi par exemples!», espérant que vous me pardonnerez le calembour approximatif…

DB: Phillip soulève fort justement la question de la cohésion, que le lecteur produit, par une sorte de phénomène d’induction qu’on connaît bien. Sans récit cadre –sinon la première anecdote citée par Pierre-Luc qui montre la «vocation anecdotique» du narrateur– un système téléologique doit être créé pour expliquer l’agrégat de textes, leur disposition, pour arrêter un «projet à l’œuvre». La proposition de Philip paraît plausible: le titre, Grande École, et l’exemplarité de certaines anecdotes, permettent d’aller dans cette voie. Mais d’autres moments échappent à cette logique. Pensons à «La poésie», véritable fragment qui se refuse à l’anecdote, s’inscrivant dans le duratif: «Je ne partais jamais en voyage sans glisser dans une poche de mon sac à dos quelques livres de poésie. Je ne les lisais pas, trouvant sans doute assez de bonheur à leur seul transport» (p.69). On rencontre ici une certaine maxime qui, plutôt que de reporter une vérité générale, se tourne vers l’en-dedans, une vérité personnelle généralisable. On aurait pu lire, dans une forme moins narrative: «Le vrai amant de poésie trouve assez de bonheur au transport des œuvres qu’il ne lui est pas nécessaire d’en faire la lecture». La vérité sous-tendue par cette assertion devient limpide: la littérature est un art, le livre n’est pas que l’ersatz de cet art, le support à décoder, il en constitue la finalité puisque porter le livre suffit à contenter, il s’agit d’une expérience artistique en soi. Mais Gaulejac n’a pas écrit son fragment en ces termes; plus encore, il a marqué sa subjectivité («trouvant sans doute assez de bonheur»), et cette empreinte devient le liant du recueil. Un peu comme les maximes de La Rochefoucauld qui sont traversées par la voix du moraliste, qui reprend des idées, des termes, et reconduit un style et des équivalences. Le «je», véritable degré zéro de l’homogénéisation du recueil, prend toute sa pertinence chez Gaulejac. D’ailleurs, il semble qu’on puisse faire nôtres ces «deux lectures» que Barthes propose des maximes de La Rochefoucauld:

le même ouvrage, lu de façons différentes, semble contenir deux projets opposés: ici un pour-moi (et quelle adresse! cette maxime traverse trois siècles pour venir me raconter), là, un pour-soi, celui de l’auteur, qui se dit, se répète, s’impose, comme enfermé dans un discours sans fin, sans ordre, à la façon d’un monologue obsédé2Roland Barthes, «La Rochefoucauld: “Réflexions ou Sentences et Maximes”» dans Le degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, coll.«Points», 1972, p.69..

Je comprends donc cette recherche de la logique qui unit les anecdotes –le pour-soi–, puisque sans doute cela a-t-il été mon parti dès ma première lecture. Or, voilà qu’écrivant ceci, je me vois plongé dans un pour-moi, glanant les moments détachés du livre, avec la fascination de la découverte, de ce qu’on vient me raconter. L’évolution de la pensée du «je» et son apprentissage me semblent moins déterminants, pour tout dire, que ce qui s’impose par l’addition –car oui, je parlerais davantage d’addition que de succession.

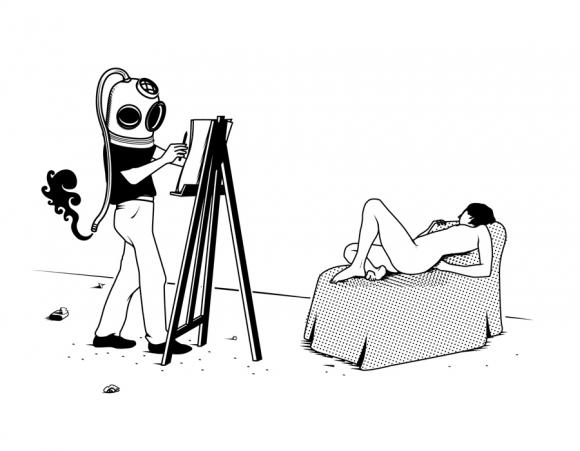

PLL: On a dit bien des choses déjà mais sans aborder la question du dessin. Parce que les récits sont présentés en alternance avec des illustrations très intéressantes. Certaines font rire, et on revient à ce que disait David en introduction. Je ris en effet sans trop savoir pourquoi, un peu par surprise de trouver dans un texte littéraire des images qui étonnent par leur propos étrange et décalé. Je pense par exemple à ce scaphandrier qui dessine au fusain peut-être le portrait d’une femme nue tandis que le vieux casque qu’il porte sur la tête laisse échapper un gaz noir plutôt inquiétant.

Il a un recoupement intéressant à faire avec le texte qui précède tout juste le dessin: un garçon de café assiste, après avoir combattu un cancer, à un cours de dessin d’après modèle donné par le narrateur. Le dessin en lui-même, s’il suggère l’inquiétude en raison du gaz noir qui semble menaçant, pris en lui-même, peut être plutôt rigolo. Reste qu’en le mettant en relation avec le texte, c’est tout comme s’il acquérait un sens supplémentaire et qu’il en conférait un à l’anecdote racontée. Il y a une sorte de communion intersémiotique entre le texte et l’image, une symbiose mineure qui fait apprécier l’un et l’autre des «signes». On remarque d’ailleurs cette similitude dans l’économie du texte et de la ligne, dans le caractère épuré de l’un et de l’autre. Texte court, sans artifices, simple et efficace; dessin sur fond blanc au trait noir qui adopte le pointillé généré par ordinateur pour représenter certains matériaux, certaines textures.

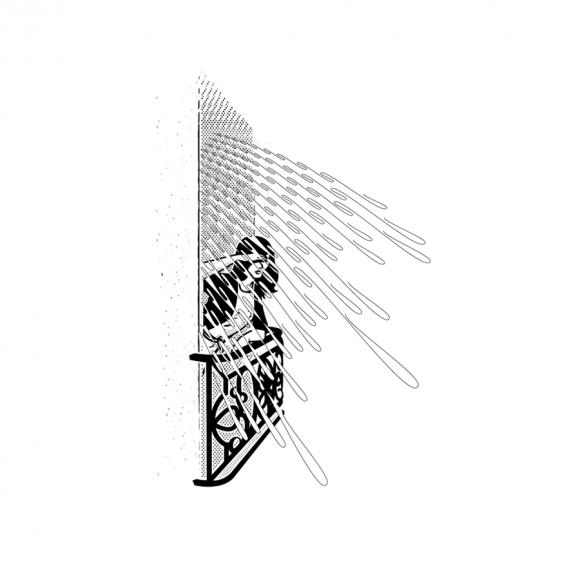

Je me contenterai d’une petite description lyrique et/ou impressionniste de deux autres illustrations qui m’ont particulièrement marqué: celle de la page 128 qui montre cette femme regardant par la fenêtre de ce qu’on devine être son appartement, duquel émerge une pluie qui tombe à grosses gouttes vers l’extérieur, et celle de la page 159 représentant un homme en costume rappelant vaguement le pied-de-poule, assis à son pupitre, avec sur la tête une grosse boule de ficelles ou de spaghettis accrochés au plafond par un nœud de marin.

Les anecdotes de Gaulejac sont impersonnelles: aucun des protagonistes n’est nommé, aucun lieu n’est décrit (ou presque). Néanmoins, les fragments tissent la trame d’un tout cohérent. Le même mouvement se répète à travers les illustrations. Si les dessins semblent froids, désincarnés, conceptuels pourrait-on dire, ils forment néanmoins un ensemble que l’on visite à la manière d’une exposition en galerie d’art —Phillip l’a d’ailleurs évoqué plus haut. J’apprécie tout particulièrement l’aspect narratif du dessin, qui sert à raconter quelque chose, quelque chose que le lecteur est amené à créer lui-même, en quelque sorte. L’anecdote intitulée «La chronique» est particulièrement intéressante en ce qu’elle exprime justement la charge narrative des dessins de Gaulejac, ce qui lui aura d’ailleurs été reproché par un Chef:

C’était un gros Chef dont le nez pointant vers le bas et le menton vers le haut si bien qu’ils se touchaient presque. Il soufflait beaucoup en parlant, mais parlait bien. J’étais fier de lui montrer les croquis du grand voyage que j’avais fait pendant l’été. Il tournait les pages de mes carnets et préparait ses mots, qu’il voulait prévenants. Pour lui, le dessin n’était pas un moyen de dire ce qui est, mais de trouver des choses nouvelles; ce n’était pas un outil pour le récit ou la représentation juste du réel, mais pour l’exploration et l’invention au-delà de sa surface. Mon problème selon lui, c’était que je me contentais de raconter; et d’ailleurs, de quoi étais-je le plus fier? De mon voyage ou de mes dessins? (p.118)

PSC: L’année précédent la parution du Livre noir de l’art conceptuel, une exposition de l’artiste, intitulée «3 Canons» et présentée à Occurence: espace d’art et d’essai contemporain, s’attaquait à la question de l’art conceptuel par un autre medium artistique. Marie-Ève Charron, chargée d’apprécier cette exposition pour le quotidien Le Devoir, commentait ainsi la perspective proposée par de Gaulejac: «En résistant à la matérialisation, l’art conceptuel s’est transmis à travers de la documentation et les récits de ses protagonistes, entraînant de ce fait une brèche, une ouverture propice à la fiction et à la relecture. Gaulejac emprunte cette ouverture par le truchement de l’illustration3Marie-Ève Charron, «L’art conceptuel illustré», dans Le Devoir, 11 décembre 2010, [en ligne]. http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/312792/l-art-conceptuel-ill… (Page consultée le 7 janvier 2013).». Ces propos font écho, me semble-t-il, à la relation intersémiotique relevée par Pierre-Luc; les illustrations composent avec les textes le tableau complexe de l’apprentissage de l’art conceptuel et du geste de «dénaturalisation» de son objet, à la manière du ready-made emblématique de cette pratique.

DB: Je salue aussi cette analyse de Pierre-Luc, qui m’amène, non sans bonheur, à rappeler ce fort sentiment d’une œuvre d’additions plutôt que de succession; pour reprendre les termes de Roger Odin sur le récit, voilà moult micro-transformations et au diable la grande transformation –le au diable est de moi. En ce qui à trait aux images, il faut effectivement souligner que les dessins constituent eux aussi des récits, des récits qu’on n’aurait su raconter autrement que par l’iconographie. La demi-bicyclette de la page 165 –qui ne signifie pas une bicyclette brisée mais bien une bicyclette à demi dessinée– montre une énonciation iconographique abrégée, mais aussi un moyen de transport qui expose son inutilité: en plus de l’absence du guidon et de la roue d’en avant s’ajoutent une roue d’arrière faussée et, pourquoi pas, aucune perspective pour se déplacer. L’objet est laissé là, dans le néant blanc d’une page. L’image est informée narrativement non pas, de façon spécifique, par les textes qui la voisinent mais par le concept qui chapeaute «l’exposition» –pour reprendre l’heureuse intuition de Phillip, à laquelle je souscris sans réserve. Le demi-vélo raconte, comme plusieurs anecdotes de Grande École, une petite défaite: défaite de l’image comme ekphrasis –est-ce un vélo lorsqu’il manque l’essentiel?– et défaite du signifié comme objet –si tant est qu’il s’agisse d’un vélo, il semble condamné à aller nulle part. La chaise renversée (p.232), le stéthoscope muni d’un œil (49) et le téléphone enveloppé de bandages (184) répondent, si on veut, à cette même logique.

MHV: Quelque chose comme une logique de la défaite, oui. Une logique qui définit bien toutes ces anecdotes où l’artiste se frotte aux jugements, reproches, remontrances, à l’incompréhension, la dérision, aux baffes symboliques (comme en témoigne l’extrait que tu proposes, Pierre-Luc). D’ailleurs, cet extrait montre bien à quel point, dans Grande École, la figure de l’apprenti-artiste est malmenée. À ce propos, je pensais au titre que propose Phillip pour ce studio de lecture et je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quelque chose comme «L’art de la chute», tant il m’a semblé que Grande École exemplifie les thèmes du heurt, de la chute et de la défaite. Ce motif, qu’on retrouve d’abord sur la quatrième de couverture: «Le héros tombe dans les escaliers. Il roule en bas des marches sous le regard médusé de la foule réunie là. Personne ne lui demande, mais en se relevant, il rassure l’assemblée: “Je vais bien, ça va, rien de cassé”», apparaît également dans la très belle citation du roman Odile de Queneau, placée en exergue: «Tombé là sans connaissance, je me laissais couvrir de mousses, caillou bénévole et ahuri». On sent bien là une sorte d’esthétique de l’humilité (ça se dit?) qui se dessine dans chaque récit. Autant de situations où l’artiste fait face à «un recadrage de [ses] prétentions basé sur une distinction substantifique entre les exigences de la vraie vie et la nature nécessairement velléitaire de l’étudiant en art» (p.12). Grande École installe ainsi toute une réflexion sur la place de l’artiste dont le rôle n’est-il pas, après tout «d’occuper une place […] sans pour autant y être présent […]» (p.25) et, d’une certaine manière, de «cherch[er] toujours un moyen pour les bêtises de s’incarner dans une forme» (p.51).

PSC: Qu’il me soit permis de saluer à mon tour vos dernières interventions qui ont bien approfondi les aspects déterminants de Grande École. Dans cette dernière intervention, je rebondirai sur ces aspects par des observations complémentaires visant à montrer la cohérence de la proposition dans laquelle ils s’inscrivent.

Je reviens d’abord au titre qui contient en germe le programme de la proposition artistique. La «Grande École» désigne à la fois un lieu générique et son précédent, la «petite école», et renvoie plus largement à un cadre intangible, une délimitation du territoire institutionnel, social et culturel des beaux-arts et de ses «agents autorisés», les artistes, apprentis ou maîtres. Face à la société comme aux autres acteurs de ce «champ de production restreinte» apparaissent des exigences de positionnement, dont celle de «trouver sa place», qui apparaissent au gré d’échanges tantôt plus horizontaux (entre pairs), tantôt plus verticaux (de maître à étudiant). Je me plais à envisager ces échanges comme des lignes de perspectives qui se tracent histoire après histoire et dont l’orientation éclaire le rapport entre personnages et, partant, contribue à donner aux récits le sens de l’apprentissage qu’ils contiennent.

Comme le soulignait Marie-Hélène, les situations de Grande École participent d’une «esthétique de l’humilité» puisque l’auteur appuie souvent sur le grincement ironique entre les projections initiales des apprentis et le résultat de leurs décisions, entre la théorie et la pratique, etc. Dans «Critique institutionnelle» (p.96-97), un projet d’action artistique très conceptuel, celui d’accrocher à un balcon une bannière livrant le code d’entrée, est bêtement contrecarré par une réalité banale, mais implacable: il n’y a pas de digicode à l’entrée de l’immeuble. Dans «Souffre-douleur», le narrateur, victime d’un attentat pictural à la pudeur de son agenda sur lequel ses collègues ont dessiné un sexe masculin, «entrepr[end] alors d’effacer le mince trait de stylo-bille en le recouvrant d’une épaisse couche de liquide correcteur qui reprenait trait pour trait le dessin qu’elle était censée dissimuler» (p.137). Cette esthétique de l’humilité oscillerait alors de la simple désillusion à l’humiliation ou à la déconvenue.

Benoît Melançon abonde dans le même sens que Marie-Hélène lorsqu’il affirme que les «catastrophes» constituent le socle de la plupart des récits d’apprentissage de Grande École:

Cela aurait pu composer une théorie de catastrophes doublée d’une déploration. Il n’en est rien. L’art de Clément de Gaulejac —et il est grand— tient dans la conjonction d’une expérience —c’est bien au narrateur que tout cela est arrivé— et d’une mise à distance de cette expérience —cela lui est bel et bien arrivé à lui, mais comme s’il s’agissait d’un autre. Plutôt que de s’appuyer sur ses malheurs —car c’est de malheurs qu’il faut parler malgré le détachement—, le narrateur livre, sans lien immédiatement visible entre eux, «différents morceaux de lui-même» (p.237). À chacun de se constituer un portrait, de la teinte qui lui conviendra4Benoît Melançon, «Pas de côté», dans L’oreille tendue, 2013, [en ligne]. http://oreilletendue.com/2013/01/02/pas-de-cote/ (Page consultée le 7 janvier 2013)..

Grande École, indiquait David, ne présente pas de grande transformation, aucune leçon finale épiphanique, nul Rubicon franchi. Au fond, chaque expérience ne se distingue de la banalité des événements que par le fait que l’individu qui la raconte lui donne l’importance particulière d’une expérience signifiante. Genre de l’apprentissage oblige, chacun des récits porte certes une exemplarité, mais celle-ci est plus implicite ou incertaine que celle de narrations directement instrumentalisées par une thèse. Dès lors, l’émergence de cette exemplarité dépend de sa reconnaissance comme telle par le lecteur. Autrement dit, tous les récits n’entraînent pas le même degré ni le même genre d’identification chez le lecteur. L’identification dont je parle ne correspond pas à une parfaite adéquation des expériences personnelles du lecteur avec celles dépeintes; elle est à entendre dans le sens plus large (et en même temps plus restreint et plus critique) de proximité que lui donne Christine Montalbetti:

Car l’identification, en un certain sens, manifeste la clôture, et l’autonomie de la représentation. Je m’explique. Je peux m’identifier (à peu près) à n’importe quoi dans un texte: au personnage principal, dans une propension un peu mégalomaniaque, mais aussi à n’importe quel personnage secondaire, dont une pensée, une attitude, un geste, me paraît entretenir une proximité avec mes pensées, mes attitudes, mes gestes; mais aussi au narrateur, parce qu’il énonce telle ou telle maxime sur le monde qui me paraît coïncider avec un état synthétique de mes expériences, parce qu’au détour d’un paragraphe il déploie une confidence qui n’est pas éloignée du petit lot des événements de ma vie; mais encore au narrataire, qui peut partager avec moi par exemple une ignorance (au sujet de l’univers fictionnel; au sujet du monde réel), ou encore un avis esthétique, une manière de lire, une attente5Christine Montalbetti, «Narrataire et lecteur: deux instances autonomes», dans Cahiers de narratologie, n° 11, 2014, [en ligne]. http://narratologie.revues.org/13 (Page consultée le 7 janvier 2013)..

Poussons l’idée un peu plus loin en revenant sur deux remarques concordantes de Pierre-Luc et de David: la nature impersonnelle des récits, favorisée par l’emploi d’un «je, véritable degré zéro de l’homogénéisation du recueil». Ce Je lambda, décharné et parfois presque abstrait, s’avère très efficace pour mener des récits auxquels n’importe quel lecteur pourra s’identifier. Cela nous amène de nouveau, je pense, à l’exemplarité soigneusement aménagée dans tout l’ouvrage. Enfin, je rappellerai que la facture de tous les récits se veut neutre et conventionnelle, marquée par l’usage du discours indirect et par une narration qui évite toute marque idiolectale, ce qui fait de ces anecdotes, selon les mots de David, des «expériences personnelles généralisables.»

Tout bien considéré, la réflexion sur l’art qui traverse la Grande École en esquisse un visage critique et réaliste. Il trahit une vision sans idéalisme acquise par une expérience de l’intérieur. Mais heureusement, un jour surviendrait un peu plus de certitude sur ce qu’est la beauté, le moment de l’émancipation, ou pour le dire par un titre de récit, celui de «l’autorisation» (p.131) après les leçons d’humilité:

Un jour, j’ai dit «beau» comme un artiste pour la première fois. C’était avec un autre apprenti. Nous disions ce que nous trouvions beau, hyper beau, vachement beau…. Ce n’était plus un jugement de valeur mais un programme esthétique. Nous étions des artistes, les manches relevées devant la question du beau, émerveillés, et pour tout dire stupéfaits par la mutuelle autorisation que nous nous donnions de disposer d’un tel héritage.

- 1Magali UHL, «Entretien avec Clément de Gaulejac», dans Spirale, n° 226, mai-juin 2009, [en ligne]. http://www.spiralemagazine.com/parutions/226/portfolio/pfolio_01.html (Page consultée le 7 janvier 2013).

- 2Roland Barthes, «La Rochefoucauld: “Réflexions ou Sentences et Maximes”» dans Le degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, coll.«Points», 1972, p.69.

- 3Marie-Ève Charron, «L’art conceptuel illustré», dans Le Devoir, 11 décembre 2010, [en ligne]. http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/312792/l-art-conceptuel-ill… (Page consultée le 7 janvier 2013).

- 4Benoît Melançon, «Pas de côté», dans L’oreille tendue, 2013, [en ligne]. http://oreilletendue.com/2013/01/02/pas-de-cote/ (Page consultée le 7 janvier 2013).

- 5Christine Montalbetti, «Narrataire et lecteur: deux instances autonomes», dans Cahiers de narratologie, n° 11, 2014, [en ligne]. http://narratologie.revues.org/13 (Page consultée le 7 janvier 2013).