Article ReMix

Dali attaqué par le réel! Variations sur une figure de l’immersion au coeur de l’imaginaire contemporain

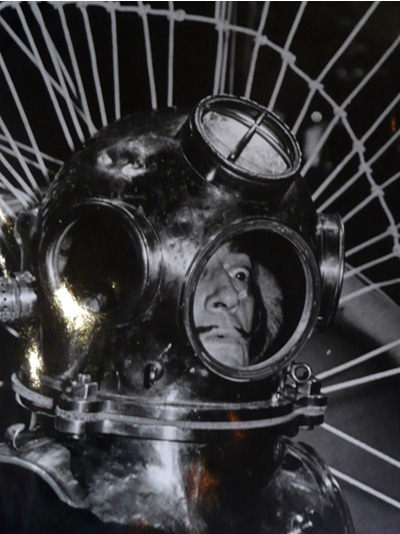

![Dali, Salvador. 1936. «Scaphandre [2]» 11 juin 1936. Exposition surréaliste internationale de Londres. De droite à gauche: Paul Éluard, Nusch Éluard, Diana Brinton Lee, Salvador Dalí (dans le scaphandre), WLT Meesens et Rupert Lee.](/wp-content/uploads/2013/08/dali-scaphandre-2.jpg)

Dali, Salvador. 1936. «Scaphandre [2]»

11 juin 1936. Exposition surréaliste internationale de Londres.

De droite à gauche: Paul Éluard, Nusch Éluard, Diana Brinton Lee, Salvador Dalí (dans le scaphandre), WLT Meesens et Rupert Lee.

L’imaginaire contemporain pose, en tant qu’objet d’étude, d’importants enjeux tant sur le plan de la conceptualisation que de la description. Qu’est-ce que le contemporain? À quelles expériences nous convie-t-il? Quels récits nous racontons-nous? Et quelles métaphores, quelles figures pouvons-nous utiliser pour saisir une partie de ce que nous expérimentons? L’hypothèse proposée ici afin d’aborder ces questions soutient que l’imaginaire est une interface, un ensemble dynamique d’éléments servant à assurer la relation du sujet au monde et à ses signes. Marqué par un ensemble de traits et par sa propre logique de mise en récits et en images, l’imaginaire contemporain est une interface avec ses singularités, ses attentes spécifiques et ses productions culturelles et artistiques. Ses principaux traits en sont: une soif de réalité (Shields, 2010), ce que d’aucuns nomment un présentisme (Hartog, 2003), une attention surdéterminée au présent et à ses manifestations, et qui rend compte de notre relation angoissée à un monde en constante transformation; une régie de plus en plus complexe des flux, par laquelle on tente de maîtriser le mouvant, depuis les flux de capitaux jusqu’aux flux d’information et de conscience, flux qui s’imposent comme modalité par excellence de la connaissance (Gervais et Guilet, 2011); des rapports identitaires fondés sur l’extimité (Tisseron, 2001) plutôt que l’intimité, sur une identité flux, au sens d’une identité provisoire établie et mise en partage en situation de communication (Gervais et Desjardins, 2009); l’hégémonie grandissante d’une culture de l’écran, marquée par une image que l’on manipule, par opposition à une image que l’on regarde simplement, par une iconotextualité devenue prépondérante; par des interfaces techniques de plus en plus conviviales.

L’imaginaire contemporain est aussi caractérisé par une logique de mise en récits et en images qui lui est spécifique. On peut identifier cinq modalités de cette logique: la première est l’image comme mode de pensée et principe de cohérence, au cœur de cette culture de l’écran; la deuxième est le spectaculaire comme tonalité, que ce spectacle porte sur le sexe, la violence ou l’argent; la troisième, c’est l’oubli comme modalité de l’agir, liée à la complexité du monde actuel et à l’impression ressentie d’être engagé dans un labyrinthe, qui suscite perte de repères et oubli de soi; la quatrième pose l’improvisation comme principe de découverte, reposant sur des effets de surprise constamment réitérés; quant à la dernière, elle repose sur l’immersion et ses effets de présence comme principale modalité de spectature.

C’est sur ce dernier point que j’entends m’arrêter ici. Et j’entends traiter l’immersion, non pas comme la composante d’une théorie de la fiction et de l’expérience des univers fictionnels ou virtuels, mais en tant que mode prépondérant de spectature, de rapport à des œuvres et à des productions culturelles qui impliquent un engagement, quel qu’il soit, de la part du spectateur ou du lecteur. Cette modalité de l’immersion agit de façon importante dans notre exploration du cyberespace et cette fascination pour les écrans qui est au cœur de l’expérience contemporaine. Elle va de pair, en fait, avec les autres modes de mise en récits et en images.

Pour en traiter, je m’arrêterai longuement sur une anecdote, qui se veut presque une saynète, décrite par Peter Sloterdijk dans Écumes. Sphères III (2005). Sloterdijk y raconte comment Salvador Dali a failli mourir asphyxié lors d’une conférence performance tenue à Londres en 1936. Cette saynète est à bien des égards une figure exemplaire de l’expérience contemporaine. Son caractère heuristique lui vient de cette opposition vive et entière qu’elle établit entre les contraintes d’un réel, qui déjoue toute médiation, d’une part, et les formes fantomatiques de l’imagination et de ses strates, dont Dali réclamait l’exploration et la connaissance, d’autre part. C’est une figure qui vient révéler l’angoisse que les modalités de notre être au monde engagent nécessairement.

Sphères et écumes

Le projet de Sloterdijk, dans les trois volumes de Sphères, est titanesque. Les livres de la trilogie dépassent les 2000 pages. Le projet avoué de l’auteur est de rendre compte de l’imaginaire contemporain en proposant un vocabulaire critique renouvelé, un vocabulaire fondé sur un ensemble de métaphores nouvelles qui doivent permettre de penser le monde social. C’est ainsi que Sloterdijk travaille sur les «sphères», qu’il veut élever au rang de «concept anthropologique fondamental» (2005: 9). La sphérologie qui découle de ce concept se trouve à la conjonction de la topologie, de l’immunologie, de l’anthropologie et de la sémiologie. C’est, on l’imagine, un vaste programme qui exploite des relations sans cesse plus complexes. Et cette complexité est indiquée par des figures et des métaphores conceptuelles, telles que bulles, globes, écumes ou encore îles, capsules et serres.

La métaphore de l’écume, qui coiffe le troisième tome, est au cœur d’une entreprise visant à établir «une théorie de l’époque contemporaine, sous le point de vue que la « vie » a un déploiement multifocal, multiperspectiviste et hétérarchique.» (2005: 18)

L’écume lui permet de penser la complexité, car chacune des bulles de l’écume, chacune des sphères générées par le mélange de molécules liquides et gazeuses, représente un équilibre instable et éphémère. L’écume, c’est «presque rien, et pourtant: pas rien. Un quelque chose, et cependant: seulement un tissu formé d’espaces creux et de parois très subtiles. Une donnée réelle et pourtant: une entité qui redoute le contact, qui s’abandonne et éclate à la moindre tentative de s’en emparer. C’est l’écume telle qu’elle se montre dans l’expérience quotidienne.» (2005: 23)

Le contemporain est une telle écume générée par la rencontre du présent et de ses temps limitrophes. Il est produit par l’union de l’actuel, cette masse fluide dont les vagues nous emportent, et de cet étonnant mélange de potentialités que représente le futur et de rémanences d’un passé qui s’accroche encore. Il est difficile à manipuler, parce qu’éphémère, n’existant réellement que le temps que dure le présent.

Le contemporain, comme l’écume, n’existe par contre que s’il y a vie, c’est-à-dire dynamisme, agitation, mouvement, réaction, forces contradictoires… «Dès que cesse l’agitation du mélange, celle qui assure l’acheminement d’air dans le liquide, la majesté de l’écume retombe rapidement sur elle-même.» (2005: 24) Pour filer la métaphore, le contemporain ne s’impose à notre esprit que parce que l’agitation du temps présent en commande la saisie.

L’écume a trop souvent servi de «métaphore à l’inessentiel et à l‘intenable. […] Ça enfle, ça fermente, ça tremble, ça explose. Que reste-t-il?» (2005: 24) Pourtant, le contemporain le dit bien: l’écume est le signe de l’agitation du monde, le résultat des mélanges et des tensions qui fondent notre réalité. L’écume est un langage et il parle des forces qui en provoquent l’apparition. Essayer d’en rendre compte ne peut procéder que par un «procédé global d’admission du fortuit, du momentané, du vague, de l’éphémère et de l’atmosphérique –un procédé auquel participent les arts, les théories et les formes de vie, chacun avec ses propres types d’engagement.» (2005: 30) En rendre compte ne peut procéder que par une théorisation de l’imaginaire qui seule permet de considérer le rapport au monde comme une interface, et les diverses productions culturelles comme des manifestations de son action nécessairement polymorphe. Le contemporain, selon cette métaphore, est un précipité. D’où peut-être l’illusion que notre modernité s’y précipite, fascinée par sa propre image.

Dali en scaphandrier

Revenons à la saynète de Dali, présentée par Sloterdijk. L’idée d’une écume, on le comprend facilement, implique la présence d’air. C’est un des éléments fondamentaux de ce précipité. Pas d’air, pas d’écumes, pas de sphères, pas de bouillonnement. Mais qui dit air, dit évidemment asphyxie. La possibilité de manquer d’air… L’exemple de Dali survient après une longue démonstration où il est question des caractéristiques du XXe siècle. Comme le souligne Sloterdijk,

[…] celui qui veut comprendre l’originalité de cette époque doit tenir compte de trois éléments: la pratique du terrorisme, le concept de design industriel et la pensée de l’environnement. […] S’il fallait en outre déterminer quand ce siècle a commencé objectivement, on pourrait apporter une réponse au jour près. […] Le XXe siècle a débuté, dans une révélation spectaculaire, le 22 avril 1915, avec la première utilisation à grande échelle du gaz chloré, comme moyen de combat, employé par un régiment du gaz spécialement constitué au sein des armées allemandes. (2005: 79)

La création d’un nuage toxique est bien la première occurrence où l’environnement a été utilisé comme arme et a pu devenir intentionnellement mortel. Ce n’est plus le corps d‘un ennemi qui était visé, mais son environnement.

Dali, Salvador. 1953. «Scaphandre»

Le 1er juillet 1936, Salvador Dali entend faire une de ces conférences performances dont il a le secret aux New Burlington Galleries de Londres. Il veut y exposer les principes de sa méthode paranoïaque-critique, cette «méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l’association interprétative-critique des phénomènes délirants» (1935: 16).

Il est à Londres à l’invitation d’un riche collectionneur anglais, Edouard F. W. James, et afin de participer à l’exposition «Cézanne, Corot, Dali», où il expose son Veston aphrodisiaque, une installation «composée de 98 verres à liqueur remplis de menthe verte où étaient plantées des pailles à cocktail.» (1973: 223) Ce succès, dit-il, aurait été complet, s’il n’avait été associé à «une horrible sensation». Comme le décrit Dali lui-même,

J’avais décidé, à l’occasion de l’exposition, de faire un discours, mais placé à l’intérieur d’un scaphandre pour figurer ainsi le subconscient. On me harnacha, me chaussant même de souliers de plomb qui m’immobilisèrent les pieds. On dut me porter sur l’estrade. Puis on fixa le casque en le verrouillant. Je commençai mon discours derrière la glace du scaphandre et devant un microphone qui ne pouvait évidemment rien retransmettre. Mais ma mimique fascina l’assistance. Bientôt je restai bouche ouverte, apoplectique, puis bleu, les yeux révulsés. On avait évidemment omis de me brancher sur un système de distribution d’air et je m’asphyxiais en criant. Le spécialiste qui m’avait équipé avait disparu. Je fis comprendre par gestes à mes amis que la situation devenait critique. L’un d’eux s’empara d’une paire de ciseaux et tenta en vain de percer la toile, un autre voulut dévisser le casque; comme il n’y parvenait pas, il se mit à cogner avec un marteau sur les boulons. Ma tête résonnait comme une cloche et mes yeux pleuraient de douleur. On me tirait. On me poussait. Deux hommes tentaient d’arracher mon casque, un troisième continuait à asséner des coups qui m’anéantissaient. La tribune n’était plus qu’une monstrueuse mêlée d’où j’émergeais comme un pantin désarticulé avec mon casque de cuivre qui résonnait comme un gong. C’est alors que la foule applaudit longuement devant cette parfaite réussite du mimodrame dalinien qui incarnait sans doute à ses yeux les rapports du conscient tentant d’appréhender le subconscient. Je faillis mourir de ce triomphe. Lorsqu’on m’arracha le casque j’étais aussi pâle que Jésus revenant du désert après quarante jours de jeûne. (1973: 223-224; Sloterdijk, 2005: 139)

La scène est délirante. On se croirait dans du Flaubert, dans un Bouvard et Pécuchet halluciné. C’est du dilettantisme à son meilleur, mais il semble que nous puissions tirer quelques leçons de l’anecdote.

Premier mouvement: Habiter l’oubli

Dali voulait que sa mise en scène rende compte des possibilités de l’inconscient, révélé par un dispositif qui joue sur les limites de l’air et de l’eau – l’eau et la plongée étant régulièrement associées au subconscient et à ses mouvements immergés. Un scaphandre, c’est bien ce qui permet de plonger et de descendre au fond des choses, de rejoindre les fonds marins et de les explorer, tout en continuant à respirer, tout en continuant à vivre et à être conscient. Le scaphandre assure la présence d’une poche d’air, une poche de conscient permettant de survivre dans les fonds mouvants de la mer ou de l’inconscient.

Dali se sert de ce scaphandre non pas pour plonger, mais pour faire une démonstration. Le scaphandre ne le protège plus de l’eau, il le sépare du monde. C’est de l’air qui est de l’autre côté de l’appareil de plongée. C’est l’environnement habituel. Le scaphandre ne l’aide plus, il l’isole. Et il arrive ce qui devait arriver, au lieu de permettre à Dali de respirer dans un environnement sans air, le dispositif l’empêche au contraire de le faire. Il coupe Dali de cet air qui se trouve de l’autre côté de la vitre et de la toile.

C’est l’ironie de la scène. Détourner un dispositif, c’est courir le risque de provoquer des dysfonctionnements. L’assertion vaut non seulement pour des scaphandres, mais pour tout bricolage, qu’il soit de nature technique ou théorique. Inventer, détourner des notions, associer, métaphoriser, c’est à la fois produire du nouveau, ouvrir des portes jusque-là maintenues fermées, mais aussi trafiquer des notions, au risque de les voir se rebeller et mordre la main qui les nourrit.

Le scaphandre devient le lieu d’une défamiliarisation, au sens des formalistes russes. Par inadvertance, Dali fait du formalisme russe. Ostranenie! pourrait-il crier à la foule qui ne peut l’entendre, séparée du maître par une cloison étanche. Ostranenie. Tout est différent. Un voile se pose entre Dali et le monde, et plus rien ne se ressemble. L’appareil qui doit assurer l’interface, provoquant une défamiliarisation mineure –le monde vu à travers un hublot, touché à travers un vêtement épais, comme un cocon dont il faut s’extraire pour raconter ce qui a été expérimenté–, finit par provoquer une défamiliarisation majeure, le voile que l’asphyxie et la mort jettent sur tout sujet encore conscient de son environnement.

Dali n’est pas l’auteur de cette étonnante défamiliarisation, il en est le héros (ou la victime). Au lieu de raconter l’histoire d’un homme qui se réveille un matin pour se rendre compte qu’il a perdu son nez ou qu’il s’est transformé en insecte, au lieu de raconter l’histoire d’un homme qui se glisse dans un scaphandre pour explorer les bas fonds de son propre inconscient, et peut-être même du subconscient de tous, pour se mettre en scène comme être des profondeurs, Dali a fait beaucoup plus, il l’a incarnée: il s’est prêté au jeu, il s’est glissé dans le scaphandre lui-même. C’est la défamiliarisation absolue, ce qui implique de vivre cet écart au lieu de l’expérimenter via des représentations. Être là, dans le lieu précis de l’événement et en faire l’expérience.

Dali a voulu devenir un scaphandrier, coupé du monde, comme dans le sommeil, mais toujours présent au monde, par le biais du hublot, toujours là, tout en n’y étant plus tout à fait, conscient et inconscient en même temps. Il voulait devenir un être frontalier, un être double, deux fois dédoublé, car habitant une double frontière, où celle réunissant air et eau est associée à cette autre assurant la coprésence du conscient et de l’inconscient. C’est un jeu dangereux, qui requiert des compétences variées et qui fait payer très cher le dilettantisme.

Par le jeu de l’accumulation des frontières, Dali s’est mis sur le mode de la présence absence: présent au monde, les yeux grand ouverts, établissant par le fait même un contact avec le public, qui le voit dans son casque, être isolé de tous, inaccessible et héroïque, mais ô combien fascinant; et absent en même temps, parce qu’aliéné, séparé du monde par une cloison étanche et sur le point de tout oublier, c’est-à-dire de tout perdre. L’oubli est la conséquence de l’asphyxie, de la mort qui resserre l’attention du sujet à l’être au monde et à ses principes de vie, soudainement non respectés. Il n’y a plus d’air. L’oubli est la conséquence de la volonté de s’absenter, de soi, de son être au monde, de ce qui constitue son conscient. L’oubli est la conséquence de cette volonté, naïve et spectaculaire, de découvrir ce qui se cache de l’autre côté de cette cloison qu’on nomme l’absence.

Et cette absence se déploie. Elle s’inscrit même dans la relation entre Dali et la foule qui le regarde pendant qu’il s’asphyxie. Car la foule ne reste pas passive dans ce processus. Elle y participe. Son regard sur Dali change. Il transforme l’artiste en toute autre chose. En explorateur tragique de l’inconscient, sur le point de mourir en raison de sa propre témérité.

Pendant qu’il s’absente à lui-même, Dali se transforme en figure. Aux prises avec son asphyxie, de plus en plus coupé du monde, et proche de cet inconscient dont il voulait sonder les grottes et les falaises, il devient une figure, l’objet d’un investissement figural. Il est ce que la foule projette sur lui. Il devient un spectacle. Un spectacle au deuxième degré, cela dit, car la mise en scène implose et donne lieu, par ses défaillances, à un spectacle involontaire. Et c’est ce deuxième spectacle qui fait figure. C’est Dali sur le point d’être asphyxié, Dali en mode survie. Dali entouré de gens impuissants à intervenir tandis qu’il mène son combat contre un ennemi invisible et insaisissable: l’air qui est en train de l’étouffer.

Cet être héroïque explorant les tréfonds du subconscient, prêt à courir tous les dangers au contact de ces formes hallucinées, cet être est confronté à un problème plus grave encore que le pire des cauchemars symbolistes, car le réel l’attaque. Sous la forme d’un équipement déficient, le réel attaque Dali, et il pourrait en mourir. C’est la crise. Les rôles sont héroïques. Dali doit se défendre du réel qui l’attaque pendant qu’il bataille les forces symboliques et imaginaires de l’inconscient. Cette situation impose une figure. Celle de l’apprenti sorcier… L’apprenti sorcier, c’est celui qui croit maîtriser une technique, une théorie, un modus operandi, quand en fait cette maîtrise est relative, ce qui provoque d’imprévisibles conséquences. L’expression usuelle le dit bien, l’apprenti sorcier, c’est celui qui déchaîne des événements dont il est incapable de maîtriser le cours.

Nous vivons notre vie comme des apprentis sorciers, puisque nous improvisons cette vie. Nous n’en avons qu’une, c’est dire que nous ne vivons ses diverses étapes qu’une seule fois, une seule naissance, une seule mort, une seule première expérience amoureuse, une seule première maladie, un seul premier enfant, etc. Nous apprenons à connaître notre époque de la même façon, avec des moyens de fortune, et, bien souvent, avec la confiance naïvement aveugle de l’apprenti sorcier. Et il nous arrive aussi à nous de nous glisser dans un scaphandre, avec l’espoir de comprendre quelque chose de nos pensées secrètes, souterraines, inconscientes, espérant ne rien casser.

Une scène suspendue

Dali est attaqué par le réel. Et ce qui le gagne avec de plus en plus de force, c’est le manque d’air, l’absence d’oxygène. L’asphyxie. Elle est un générateur d’angoisse et, par la force des choses, un générateur d’oubli. L’urgence n’incite pas à une pensée historique, mais à l’oubli de tout, sauf de la survie, fonction première de tout corps vivant. L’organisme ne pense pas en termes de mémoire et d’histoire, de passé et de schèmes structurants, mais d’alimentation en air, du maintien des signes vitaux, puis, si tout va bien, de reproduction.

Si on suspend la scène à ce moment où Dali comprend qu’il va manquer d’oxygène, où ses yeux se détournent du double spectacle de la foule qui regarde son exploit et des premières manifestations de l’inconscient dont il entendait explorer les formes, pour se tourner vers son propre corps et le sentiment d’urgence que le pétrin dans lequel il se trouve a suscité, si on arrête indéfiniment cette scène, ne conservant du drame que ce moment charnière, photogramme imaginaire, fait d’yeux exorbités, d’un voile opacifiant la vitre du hublot, d’une terreur lisible dans les pupilles dilatées, on se retrouve à la croisée d’une multitude de scènes où la violence des événements suscite un écrasement de la rationalité et de tout ce qui fonde la conscience. Cette scène, c’est le spectacle par excellence de la fin, de la mort, de l’absence en acte. Tout aussi fascinant que repoussant.

Que nous dit cet événement suspendu? Que l’oubli qui en est le résultat est une pure négativité (Gervais, 2008). Il n’est pas une force positive, mais une soustraction systématique de tout ce qui fait la vie. Figé dans son asphyxie, Dali n’a plus de visage. Il devient une non-personne. Pascal Quignard a su décrire les effets de l’oubli sur le visage. «La face s’est pétrifiée dans sa concentration. Elle s’est figée dans la recherche et la frustration. Elle n’est plus mobile. Le non-vivant l’a envahie.» (1993: 83-84) La face de celui qui se perd et s’absente dans un oubli sans retour n’a plus de visage. Il se donne en creux, prêt à être investi par la foule qui attend la fin.

Cet oubli provoqué par l’asphyxie ne s’habite pas. Il faut en ressortir, comme le fait Dali, pour en faire une possibilité, une ouverture. S’il eut fallu que Dali en meure, qu’on ne parvienne pas à le tirer de ce mauvais pas, que le casque résiste à être dévissé, il serait mort d’avoir voulu mimer une descente dans les profondeurs de la pensée humaine, dans un cas d’asphyxie non pas tant autoérotique qu’auto-onirique. Dali mort aux portes du rêve. Dali mort sur scène, en pleine performance avortée. Comme le précise Sloterdijk, «[s]i la représentation que Dali donne de cet épisode est véritable, il ne s’en est pas fallu de beaucoup pour qu’il entre dans l’histoire culturelle de la modernité comme martyr des plongées dans le symbolique.» (2005: 143) Heureusement, il s’en est sorti. Et la conquête de l’irrationnel a pu se poursuivre.

Une allégorie du contemporain

Le réel attaque Dali. Cette scène se déploie aisément en allégorie, en une allégorie de notre rapport au contemporain, cette zone de navigation dans laquelle nous tentons de ne pas nous perdre. Nous sommes tous potentiellement des Salvador Dali, lorsque confrontés à notre propre époque, c’est-à-dire à la recherche d’un dispositif qui nous aidera à la comprendre, d’une machine qui viendra construire notre regard. Dali a choisi le scaphandre pour assurer l’interface entre lui et le subconscient qu’il voulait explorer. Quant à nous, il semble que nous ayons choisi l’écran. L’écran de l’ordinateur, du lecteur de mp3, du téléphone portable, après l’écran de la télévision et l’écran de la salle de cinéma. Des écrans de plus en plus efficaces, interactifs et intelligents. Nous sommes fascinés par ces écrans, nous y passons de plus en plus de temps, comme s’il s’agissait d’une véritable zone de navigation.

Si Dali pensait devoir s’absenter pour rejoindre l’inconscient et en capter un quelconque mouvement, nous faisons exactement le contraire. Les valeurs se sont renversées: le collectif n’est plus enfoui sous une masse d’eau, il est disséminé à travers l’atmosphère. Il s’est fait électrique, existant dans des fils, un réseau d’interconnexions. L’oubli n’est pas la conséquence d’une absence, mais une modalité de la présence. Pour connaître l’immersion, il nous faut avant tout nous mettre en action. L’écran ouvert sur un réseau implique une présence constante au monde; par l’interactivité qui en est à la base, il requiert des interventions répétées, des manipulations, une attention de tous les instants, seule façon de se perdre et de s’oublier dans la zone de navigation du cyberespace.

Notre intimité, selon cette logique de l’écran, ne s’exprime pas dans l’en-soi, elle n’est pas rejointe par un repli, mais par une ouverture sur un réseau. Par l’écran relié, notre intimité est en continuellement communication avec d’autres intimités, tout aussi évanescentes, fluctuantes, instables, inconséquentes. L’extimité que cette navigation implique, sorte d’identité flux, est la possibilité que le subconscient que Dali tentait de rejoindre dans sa mise en scène délirante puisse être atteint à l’aide de ce nouveau scaphandre qu’est l’écran devenu navigateur. Le subconscient, il ne se repère pas au fond des eaux, il se trouve sur un réseau. Il n’est plus caché ou enfoui, sous quelque chose, il est éparpillé, en état de diffraction maximale. Et partir à sa recherche implique de rassembler plutôt que de forer, d’errer au cœur plutôt qu’au fond des choses.

Le réel attaque Dali. Pousser les logiques à leur limite et les métaphores à leur point de rupture, comme il le fait, c’est courir le risque d’être asphyxié. Le savoir n’est jamais gratuit, même si on ne sait pas toujours quel prix il faut payer.

Nous sommes à l’étroit, comme Dali dans son scaphandre. Penser l’imaginaire contemporain, tenter de le décrire et de le comprendre, c’est se coller à cette situation qui est la nôtre et tenter d’une proposer une explication qui saura à la fois décrire ce qui se passe et répondre à nos attentes et angoisses face au présent. Mais être collé à une situation, c’est ne pas avoir de distance.

Pour Giorgio Agamben, la connaissance du contemporain ne peut passer que par l’inactualité (2008). Il affirme, en effet, que le sujet contemporain se doit d’adopter une posture de repli, car, comme dans le mythe de la caverne, le spectacle offert aux sens n’est jamais fait que d’ombres et il faut s’en éloigner pour saisir ce qu’elles cachent, ces vérités qui ne peuvent être appréhendées que dans la lumière nue du soleil. Agamben prône une distance historique et critique comme principale stratégie d’interprétation du contemporain. Il faut se rendre inactuel pour en percevoir les formes et les limites. Il faut savoir résister. Il peste d’ailleurs contre les téléphones cellulaires qui encombrent notre quotidien, contre les dispositifs techniques et informatiques qui nous enchaînent à nos possessions, à nos vies hautement réglées et, ainsi, aux formes contemporaines du biopouvoir. Mais je ne crois pas que nous ayons ce luxe, celui de prendre du recul. La seule distance qui nous est permise n’est pas temporelle, mais théorique. Les chaînes qui nous retiennent au spectacle de la société contemporaine, nous ne savons pas encore comment nous en libérer et, dans ce contexte, la seule façon de ne pas mourir totalement asphyxiés, c’est de nous avancer et de chercher les appels d’air et les zones de navigation.

La réalité, par son caractère mouvant, et en pleine accélération, nous force à agir. Nous y occupons aussi un espace contraint, limité. L’interface avec le monde est fragile. Ses bases ne sont pas encore assurées. Oui, nous avons soif de réalité, mais il n’est pas certain que ce qui nous est proposé pour étancher cette soif soit d’une grande efficacité. Il n’est pas certain que le scaphandre qu’on veut nous prêter soit le meilleur outil, le meilleur dispositif d’exploration. Il est lourd, requiert la présence d’opérateurs et, surtout, il est incroyablement daté. On préférerait une plus grande autonomie, même si celle-ci n’est jamais que relative.

Cela dit, Dali avait compris qu’il fallait se couper du monde pour avoir accès aux strates de l’inconscient. Il faut être à l’étroit, si on veut s’ouvrir à l’infra. Il avait aussi compris que le hublot, dans sa façon de découper le monde, était la fenêtre par excellence pour avoir accès à tout ce qu’un accès non médiatisé laissait dans la pénombre. Le hublot fait remonter à la surface les oublis, cette matière première de l’inconscient.

Bibliographie

Agamben, Giorgio. 2008. Qu’est-ce que le contemporain?. Paris : Rivages, « Petite bibliothèque ».

Audet, René. 2009. Enjeux du contemporain, Audet, René. Québec : Nota bene.

Dali, Salvador. 1973. Comment on devient Dali. Paris : Laffont.

Dali, Salvador. 1935. La conquête de l’irrationnel. Paris : Éditions surréalistes.

Gervais, Bertrand et Anaïs Guilet. 2011. « Esthétique et fiction du flux. Éléments de description ». Protée, vol. 39, 1, p. 89-100. <http://id.erudit.org/iderudit/1006730ar>.

Gervais, Bertrand et Mariève Desjardins. 2009. « Le spectacle du corps à l’ère d’Internet. Entre virtualité et banalité ». Protée, vol. 37, 1, p. 9-23.

Gervais, Bertrand. 2008. La ligne brisée: labyrinthe, oubli et violence. Logiques de l’imaginaire tome 2. Montréal : Le Quartanier.

Hartog, François. 2003. Régimes d’historicité: Présentisme et expériences du temps. Paris : Seuil, 272 p.

Quignard, Pascal. 1993. Le nom sur le bout de la langue. Paris : P.O.L.

Shields, David. 2010. Reality Hunger: A Manifesto. New York : Alfred A. Knopf, 219 p.

Sloterdijk, Peter. 2005. Sphères – Tome 3, Ecumes, Sphérologie plurielle. Paris : Hachette littérature, 785 p.

Sloterdijk, Peter. 2011. Globes. Sphères II. Paris : Hachette Littératures.

Sloterdijk, Peter. 2011. Bulles. Sphères 1. Paris : Hachette Littératures.

Tisseron, Serge. 2001. L’intimité surexposée. Paris : Éditions Ramsay.