Article d'une publication

De la ruine au délaissé: nos vingt dernières années

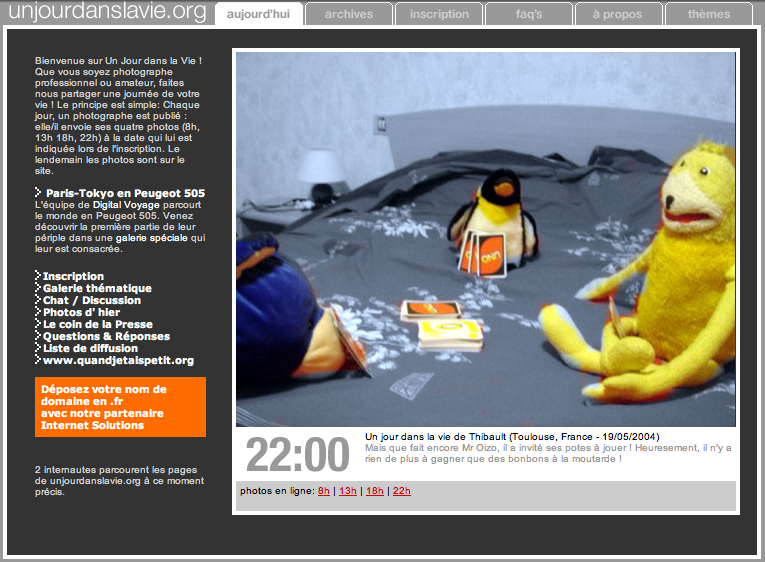

Des photographies de petits déjeuners avec les bols de chocolat, des tasses de café et parfois des croissants; des portraits de ses proches; des clichés de la rue d’en bas ou d’à côté; une photo du restaurant qui sert de refuge ou de cantine; un point de vue sur le salon, sur la nouvelle console de jeu, ou sur un livre posé sur une table, le dernier roman à la mode… Simples et banales, ces photographies venaient enrichir, dans la première moitié des années 2000, le site d’unjourdanslavie.org (URL hors ligne, pas disponible sur Internet Archive). Elles affichaient fièrement et sans effet racoleur leurs millions de pixels, et annonçaient pudiquement le grand déballage à venir de données personnelles et de leur exploitation par des sociétés comme Facebook.

Conçu dans la torpeur de l’été 2002 par Thomas Jung, ingénieur de formation, unjourdanslavie.org offrait quotidiennement l’occasion à un internaute de raconter sa journée en déposant une photographie à heures fixes (8 heures, 13 heures, 18 heures et 22 heures). Sans inscription obligatoire pour faire partie de la communauté, ni dépôt d’informations personnelles, plus ludique et participatif que les blogs naissants, unjourdanslavie.org a rencontré un succès immédiat: un an après sa création, 550 personnes patientaient sur une liste ouverte pour avoir le plaisir de déposer leurs quatre clichés.

Cet engouement inattendu concordait certainement avec les circonstances commerciales du moment: le désir d’abandonner les appareils photographiques argentiques – qu’ils soient jetables, compacts ou reflex – pour acquérir des APN, nouvel acronyme barbare venant désigner pour les néophytes un simple «appareil photographique numérique». À tous et chacun, les industries du numérique affublèrent les qualités d’un amateur de plus en plus émancipé: photographier signifiait désormais prendre des clichés, les regarder sur place, les conserver ou les effacer et surtout commencer à jongler avec la capacité de stockage de la carte mémoire. Un avant goût de l’excès, de la saturation, du trop plein d’image commençait à se faire sentir. Les ordinateurs personnels interconnectés regorgeaient de fichiers d’images. Imprimer des photographies commençait à devenir une occupation chronophage et onéreuse d’autant qu’une nouvelle carrière de l’image semblait plus prometteuse en terme de rentabilité de plaisir immédiat: elle consistait désormais à envoyer par courriel un cliché à un proche, ou à son carnet d’adresse de plus en plus garni, ou à la déposer dans une galerie personnelle ou collective sur Internet.

Unjourdanslavie.org participait de cette nouvelle économie sans pour autant en tirer un bénéfice pécuniaire particulier, une pure innovation désintéressée qui relevant de l’anomalie en terme d’investissement technologique. Unjourdanslavie.org avait quelque chose de rassurant: les photographies déposées affichaient rarement l’empreinte visqueuse de la vie ordinaire. Il y avait dans ces images et dans la vie du site Internet une sorte de fraicheur inédite, une authenticité difficilement cernable d’un temps présent subjugué par lui-même, sans ligne de fuite. Les clichés témoignaient d’un émerveillement à photographier l’environnement proche avec des appareils photographiques numériques: ils avaient l’apparence d’une sorte d’exploration de surface des objets du monde par le prisme de la photo numérique. Unjourdanslavie.org livrait une réponse rassurante à une angoissante question qui commençait à se formuler de manière de plus en plus précise par le plus grand nombre: comment, en tant qu’être humain, individuellement ou collectivement, essayons-nous de répondre à la capacité de plus en plus démesurée d’enregistrement des machines? Comment vivons-nous au quotidien avec elles? Comment nous façonnent-elles, comment nous permettent-elles de nous émanciper? Apparue notamment avec l’invention de la photographie, cette angoisse terriblement matérialiste s’est prolongée durant le XXe siècle avec l’invention du cinéma, de la télévision et de l’informatique, et elle prend désormais une tout autre envergure touchant le plus grand nombre avec l’apparition d’Internet, des appareils photos numériques, des Webcams et des téléphones portables qui ne sont pas simplement des objets de communication, mais également des appareils de prise de vue.

C’est durant ces années que les conditions de nos expériences esthétiques ont basculé de manière irréversible vers une nouvelle réalité peuplée de centaine de milliers de données et d’images. Nous commencions à sentir une difficulté d’appréciation; nous ne pouvions envisager d’arpenter et de circonscrire ces nouveaux territoires sans l’aide d’algorithmes (dont le fameux PangeRank de Google qui sert à classer les pages Web). Les créations artistiques de cette époque tentaient bien de maîtriser le flux des images et leurs productions exponentielles et anarchiques: Reynald Drouhin inventait un moyen artistique afin de redistribuer les images à disposition sur le réseau (Des Frags); Ludovic Burel aspirait des images du Web pour les épingler comme des papillons dans des livres (Page Sucker-Skull); Olia Lialina et Dragan Espenschied débutaient leur recensement et leur collection des formes vernaculaires des pages personnelles (Digital Folklore Reader); Fernada B. Viégas et Martin Wattenberg suivaient de près l’enrichissement des pages Wikipedia (History Flow); Aaron Koblin traquait les données invisibles des horaires de vols et des trajectoires des avions au-dessus du sol américain (Flight Patterns)… Mais à cette époque charnière, entre la prolifération des premières pages Web personnelles et la constitution réseau Facebook, ces répliques artistiques, aussi passionnantes fussent-elles, ne disaient rien sur la manière dont la conception du vécu était bouleversée.

Désormais nous faisions tous cette expérience complexe dans laquelle, sans pour autant les authentifier, nous ressentions des impressions personnelles (souvenir, déjà-vu, fantasme) mêlées à des propriétés techniques et sensibles des appareils de prise de vue. Nous faisions l’expérience d’une nouvelle puissance de l’image photographique à laquelle nous n’avions jusqu’ici pas prêté véritablement attention. Nos biens d’équipement audiovisuel et informatique apparaissaient de plus en plus comme des appareils dont la fonction première était de fixer et de conserver nos photographies, nos films et nos musiques dans des formats et sur des supports plus ou moins durables. Ces opérations d’inscription et de transcodage ne garantissaient pas la pérennité de nos données, car elles migraient de manière incessante tous les trois ans de support en support. Nous commencions à prendre conscience de la manière dont les appareils pour lesquels nous avions de plus en plus une passion folle commençaient à transformer notre comportement, notre sensibilité; nous commencions, notamment, à tenir nos photographies en estime, car nous avions le sentiment qu’elles documentaient un moment précis de nos existences; nous commencions aussi à nous mettre au diapason de l’appareil en adoptant de bien curieuses positions pour rentrer dans le cadre de l’image.

Les photographies de petits déjeuners avec les bols de chocolat, d’animaux domestiques en train de jouer ou de sommeiller, et les portraits de proches déposés dans les galeries d’unjourdanslavie.org n’étaient donc pas de si simples et si banales photographies numériques. Elles relevaient d’abord d’une indiscutable expérience de l’enregistrement de moments de notre existence qui préexistaient à nos vies numériques. Elles témoignaient ensuite qu’en toutes circonstances nous étions déstabilisés: les algorithmes ne suffisaient plus à rendre compte de cette expérience dans laquelle nous nous sentions riches en sentiments nouveaux, en découvertes, et pauvres en vocabulaire pour exprimer au plus juste ce qui se jouait en nous ou ce que nous croyions percevoir dans la fréquentation de nos données ou de celles des autres.

De tels chocs commencent seulement à devenir un objet esthétique aujourd’hui dans la littérature contemporaine, notamment dans les derniers romans de Russell Banks (Lointain souvenir de la peau), Gary Shteyngart (Super triste histoire d’amour) et Ariel Kenig (Le Miracle) dans lesquels les personnages sont confrontés à une nouvelle dimension de leur être et font face à une conception inconsistante de la réalité dont la véracité dépend d’interprétations plus ou moins fondées qu’il s’agit de croire. Nous avons donc encore besoin de littérature pour comprendre comment les inventions conçues pour structurer notre expérience du monde nous démobilisent plus qu’elles ne nous rendent la vie plus confortable. Comme le confesse le personnage du roman d’Ariel Kenig dans Le Miracle, la tâche de la littérature est immense et presque philosophique:

J’éprouvais souvent le besoin de vivre un siècle supplémentaire pour comprendre ce qui nous arrivait. Notre mort elle-même avait changé. Notre survivance numérique commençait à peine à nous poser question. J’avais le projet d’écrire un Petit Traité de la quatrième dimension (Kenig, 2012: 14).

Si ce personnage échoue volontairement et se contente de remplir un carnet en inscrivant des 0 et des 1 en guise de manuel à l’usage du monde moderne numérique, il existe cependant dans le champ de la littérature philosophique l’œuvre de Pierre-Damien Huyghe qui ausculte, depuis le milieu des années 1990, la manière dont les technologies de l’enregistrement annoncent une esthétique divisée et partagée du monde. Dans ses écrits, il n’est jamais ouvertement question d’Internet et du numérique mais, à partir d’une relecture d’Aristote, de saint Augustin, de Walter Benjamin et de Maurice Merleau-Ponty, le philosophe s’applique à authentifier le choc résultant de la relation que nous entretenons avec des appareils d’enregistrement, choc qui peut se résumer par la formule «ici et là»: «La structure foncière de l’expérience n’est plus le « ici et maintenant » (lequel pouvait se rendre dans un récit par un « autrefois là-bas »), mais un « ici et là »» (Huyghe, 2012: 166). Ce ne sont pas les situations de téléprésence et d’ubiquité qui sont visées par le philosophe, mais, plus précisément, la nécessaire prise de conscience de la dimension diffuse de l’expérience vécue qui n’est plus strictement synthétisable: «Ces appareils, écrit-il, étant donné leur constitution technique, peuvent si bien partager ou diviser l’expérience qu’il est difficile de dire qu’elle a eu lieu un jour quelque part, en un endroit» (Ibid.: 167). Les biens d’équipement et les médias qui leurs sont associés ne nous permettent pas seulement de mieux voir, de mieux savoir, de mieux apprécier le contenu d’une expérience, ils produisent aussi une nouvelle forme de sensibilité qui affecte et perturbe notre capacité à porter un jugement sur la nature des choses. Le risque étant alors de céder à un troublant relativisme mêlé d’un scepticisme radical dont Russell Banks se fait l’interprète dans un stupéfiant échange entre deux de ses personnages de Lointain souvenir de la peau, l’Ecrivain et le Kid:

L’Ecrivain lui explique qu’en un sens tout ce que nous lisons est en grande partie inventé. Même les infos.

Même les infos.

Même sur Internet?

Surtout sur Internet.

Et les photos et les vidéos? Les photos ne mentent pas, man.

Tout ment.

Si tout est mensonge, alors y a rien de vrai.

Tu as tout compris, Kid. A peu près. Ça veut dire qu’on ne peut jamais vraiment connaître la vérité de quoi que ce soit.

Où est-ce que tu as appris ça? A la fac?

Ouais. A Brown.

C’est quoi, ça, Brown?

L’université où je suis allé. (Banks, op. cit.: 423-424)

Durant ces vingt dernières années, la conception même des données de notre présence au monde devenait donc de plus en plus complexe, comme si nos catégories et nos représentations esthétiques avaient brutalement changé de paradigme. Nous avons semblé possédés par une folie furieuse de tout archiver, d’accumuler les données pour laisser des traces, comme si auparavant, nous avions été privés ou brimés de ce pouvoir que désormais la technologie numérique nous proposait à un prix abordable. Une impression enivrante d’un monde à portée de main, désormais accessible par le biais des écrans et des terminaux interconnectés, a commencé à anesthésier notre capacité à nous étonner. Nous avons commencé à développer une nouvelle conception des aléas du temps. Alors que chaque jour, un internaute venait enrichir le site d’un jourdanslavie.org, et qu’une plaisante et confortable habitude de consultation s’était installée chez les amateurs du site, le 3 novembre 2004 Thomas Jung a décidé soudainement d’interrompre son entreprise non lucrative et collaborative en déposant sur la page d’accueil le message suivant:

Bonjour, après deux années d’existence, j’ai décidé de mettre un terme à l’aventure de unjourdanslavie.org. Je n’ai malheureusement plus assez de temps à consacrer au site. Merci à ceux qui auront contribué à faire de ce projet une expérience unique et passionnante. Les archives restent consultables.

Quelle valeur accorder à ces centaines de données déposées sans assurance sur le réseau? De quels nouveaux sentiments et figures esthétiques sont-elles l’objet?

Le site unjourdanslavie.org n’est plus accessible depuis 2007. Il faut désormais se rendre sur le site d’Internet Archive, haut de la mémoire d’Internet pour avoir l’espoir de retrouver quelques bribes de cette aventure en apparence collective mais nourrie de contributions individuelles. Parmi les 150 milliards de pages archivées, on peut aujourd’hui apercevoir grâce aux campagnes photographiques épisodiques des robots de la Wayback Machine quelques traces, quelques bribes des centaines de clichés déposés. Une étrange impression semble alors gagner l’internaute: celle de se promener dans un champ de ruines, un musée ravagé par les affres du temps où des photos semblent avoir disparu à tout jamais. Mais dans ce nouveau monde numérique initié à la fin du XXe siècle, le mot «ruine» a pris un tout autre au sens. Il ne désigne pas seulement un état de délabrement d’un édifice ou les vestiges d’un monde révolu. La ruine dans le monde numérique s’éprouve au présent et nous livre quelques enseignements sur la manière dont nous percevons le temps et surtout comment le poids de l’expérience vécue demeure une condition sine qua non de notre engagement dans le monde. Pour le dire autrement, dans la première décennie des années 2000, nous avions déjà fait l’expérience d’Internet comme d’une machine à fabriquer de la ruine dont le fonctionnement en trois temps se déclinerait de la manière suivante: le premier temps consisterait à donner les moyens au plus grand nombre d’égrainer sur des pages personnelles ou des sites comme celui de Thomas Jung des données qui témoignent d’un temps ou d’un moment révolu. Ces données relevant d’un régime de l’enregistrement sont elles-mêmes par nature des fragments d’un événement qui a eu lieu «ici et là», mais dont ne peut attester ontologiquement l’authenticité. Le second temps de la fabrication de la ruine concernerait la conduite de ces actions d’accumulation, d’archivage et de diffusion de données: si elles attachent un intérêt particulier à l’apparence et à la fonctionnalité des sites Internet, elles se caractérisent néanmoins par le fait de mettre en œuvre des projets sans dessein si ce n’est celui d’enregistrer chaque jour des informations révolues. Le dernier temps toucherait directement notre conception du vécu: si ces actions d’accumulation ne sont généralement pas gagnées par l’entropie, elles sont le fruit d’une passion soudaine, compulsive, entrainée par la présence simultanée de ces appareils et du réseau Internet, qui les fait devenir rapidement chronophages, comme le confesse Thomas Jung. Ces actions sont vouées à l’épuisement: épuisement de l’intérêt, mais surtout épuisement de celles et ceux qui les posent… L‘application des idées semblent avoir raison de leur concepteur.

Dans la seconde moitié des années 2000, il existait un blogue, hébergé par la plateforme CanalBlog, en apparence aussi quelconque et singulier qu’unjourdanslavie.org et qui est aujourd’hui à l’abandon. Quand on parcourt ces pages, on est frappé par l’abondance de publicités qui semblent avoir poussé comme des herbes folles entre les mots et les images postés par un énigmatique internaute signant tous ces billets sous le pseudonyme scotchpenicillin. Entre le 11 mai 2006 et le 22 janvier 2009, il a publié près d’un millier de billets commençant par «aujourd’hui…», toujours suivis d’une formule lapidaire telle que «… j’ai téléphoné au Canada» (30 mai 2006) ou bien «… j’ai fait un clafoutis aux cerises» (28 mai 2007). Cultivant l’art de l‘ennui comme Marcel Duchamp élevait la poussière, le rythme faussement dilettante de publication des billets a également eu raison de la constance de son initiateur qui le 22 janvier 2009, a annoncé dans son dernier billet: «aujourd’hui… j’arrête.». Quelques jours plus tard, scotchpenicillin a rassemblé ses 1081 billets en un poster téléchargeable (Boring) et, entre février 2009 et septembre 2010, il a publié les courbes statistiques de la fréquentation de son blogue. En réalité, cette entreprise non lucrative nourrissait une activité artistique derrière laquelle se cachait Tony Papin et qui consistait en la publication d’un «magazine conceptuel et divertissant» présentant des images sur le même thème. Curieusement, le site de l’artiste ne renvoie pas au blogue, mais cette pratique discrète n’a pas échappé aux algorithmes de Google.

Un jour, peut-être, ce blogue ne sera plus accessible parce que Tony Papin ou Canalblog en auront décidé ainsi. Ou alors les données indexées ne seront plus compatibles avec les nouveaux standards de référencement. Quel monde Internet est-il en train de mettre en place? Chaque génération semble mettre en partage des données qui sont d’emblée ruinées. La loi technologique d’aujourd’hui est celle des algorithmes et de la «curation». Faiblement actives voire inactives, les pages et les sites créés tombent progressivement dans les limbes du Web même si les robots de la Wayback Machine continuent de les prendre en considération lors de leurs campagnes photographiques. Ce ne sont pas seulement les catégories de l’oubli et de l’archivage qui structurent notre expérience vécue du monde numérique. C’est aussi celle de la persistance étrange d’un présent qui se fige sans prendre véritablement les attributs du passé: tout se passe comme si ces données et ces entreprises, qui sont le fruit d’expériences vécues et révolues, conservaient leurs intensités et leurs actualités parce qu’enregistrées, indexées et diffusées. Dès lors, notre perception du monde s’en trouve bouleversée: si Internet apparaît comme un territoire à investir avec ses boutiques et ses centres commerciaux, ses plateformes d’échange, ses archives, il devient aussi un paysage peuplé de ruines d’un genre nouveau, de ruines immédiates, qui étaient de hauts lieux de fréquentation travaillés quotidiennement et qui sont soudainement abandonnés. Cela n’est pas sans rappeler ce que Gilles Clément, dans le Manifeste du Tiers paysage, nomme le délaissé: «Le délaissé procède de l’abandon d’un terrain anciennement exploité. Son origine est multiple: agricole, industrielle, urbaine, touristique, etc. Délaissé et friche sont synonymes» (Clément, 2004: 9). Nos vingt dernières années pourraient se résumer en cette formule: dès que nous créons un site, un blogue, une série de photographies et de films nous fabriquons de la ruine; dès que nous interrompons le processus ils deviennent automatiquement du délaissé.

Bibliographie

BUREL, LUDOVIC. 2002. PAGE SUCKER-SKULL.

LIALINA, OLIA ET DRAGAN ESPENSCHIED. 2009. DIGITAL FOLKORE READER.

BANKS, RUSSEL. 2012. LOINTAIN SOUVENIR DE LA PEAU.

SHTEYNGART, GARY. 2012. SUPER TRISTE HISTOIRE D’AMOUR.

KENIG, ARIEL. 2012. LE MIRACLE.

HUYGHE, PIERRE-DAMIEN. 2012. LE CINÉMA AVANT APRÈS.

CLÉMENT, GILLES. 2004. MANIFESTE DU TIERS PAYSAGE.