Article ReMix

Poétique du temps sculpté chez Svetlana Alexievitch. Le cas de l’ancien combattant Timérian Zinatov dans «La Fin de l’homme rouge»

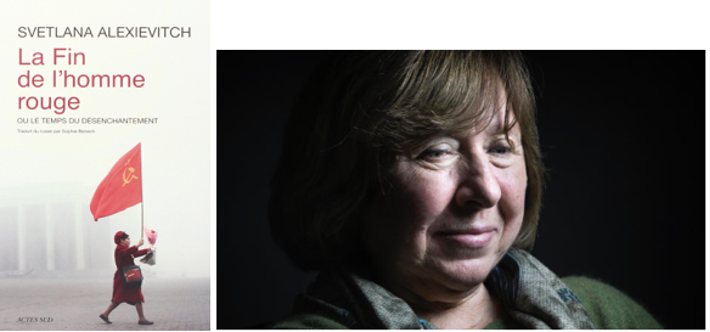

© Éditions Actes Sud

© Photo de Svetlana Alexievitch AFP, Joël Saget pour Le Monde, 2015

Dans La fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement, la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch fait résonner les voix de tous ceux qui, après avoir «totalement adhéré à l’idéal» (Alexievitch, 2013: 18) de la «Russie soviétique» (19), idéal dont l’âge d’or remonte au début de la Deuxième Guerre mondiale, ont fait l’épreuve de son effondrement. Se faisant de plus en plus rares au cours des décennies qui ont suivi la Grande Guerre, les défenseurs de l’URSS ne pourront empêcher sa complète dissolution, dont la date officielle est le 26 décembre 1991. Malgré une ultime tentative de putsch menée par Guennadi Ianaïev et qui a lieu en août 1991, soit au moment où le Président Gorbatchev est en vacances en Crimée, Boris Eltsine «consolide son pouvoir» avant de rapidement cumuler «les fonctions de président et de Premier ministre» (Alexievitch, 2013:13), pour finalement signer les accords «de Minsk, puis d’Alma-Ata, instituant la création de la CEI (Communauté des États indépendants constituée de onze des anciennes républiques soviétiques)» (13). Cette grande transition, dont la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 et l’instauration de la perestroïka figurent parmi les principaux précurseurs, a pour effet de propulser les «gens du socialisme» (Alexievitch, 2013:17), habitués à une «psychologie de militaires» (19) et marqués par le «culte du sacrifice et de la mort violente» (177), dans un nouveau monde où une «odeur d’argent flottait dans l’air.» (194)

Cette nouvelle vie post-soviétique qui s’amorce au cours de l’année 1991 aura tôt fait de décevoir les «maîtres d’œuvres de la perestroïka» (51), qui «croyaient qu’une fois le communisme disparu, les Russes allaient aussitôt faire l’apprentissage de la liberté…» (319) Après l’euphorie des trois premiers jours, pendant lesquels des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant la Maison-Blanche de Moscou, les membres de l’intelligentsia russe découvrent avec consternation les «nouvelles règles du jeu: si tu as de l’argent, tu es quelqu’un, si tu n’en as pas, tu n’es personne». (32) En effet, l’effondrement du communisme ne conduit pas à la concrétisation de la «démocratie rêveuse» (335) qui fut annoncée et tant attendue par les intellectuels romantiques de la «génération des cuisines1Selon le témoin qui utilise cette expression, la culture russe des années 60 est née dans les cuisines, qui ne sont plus seulement le lieu où l’on prépare la nourriture. La cuisine devient «aussi un salon, une salle à manger, un cabinet de travail et une tribune.» (30) C’est à cette époque «que les gens ont quitté les appartements communautaires et ont commencé à avoir des cuisines privées, dans lesquelles on pouvait critiquer le pouvoir, et surtout, ne pas avoir peur, parce qu’on était entre soi.» (30)» (30) des années 1960; il marque plutôt l’entrée de tout un peuple, avec ses «rêveurs» (29) en première ligne, qui espéraient découvrir un «royaume, avec des fleuves de lait bordés de confiture» (29), dans une nouvelle ère où «les objets ont désormais autant de valeur que les idées et les mots» (40). Cette discordance entre «le temps des grandes espérances» et la mise en place d’un nouveau régime sous lequel «tout le monde court après l’argent» (33) révèle au grand jour la naïveté dont firent preuve les «fervents partisans de la perestroïka» (36) qui, en ravalant le sentiment amer de s’être fait avoir, se comparent désormais eux-mêmes à des «plantes d’intérieur» (32).

En plus de décevoir les instigateurs de la perestroïka ainsi que tous les Russes qui rêvaient de liberté, cette nouvelle vie à laquelle personne n’était adapté provoque une douleur immense chez les plus ardents défenseurs du régime soviétique, parmi lesquels nous retrouvons une foulée de vétérans de la Grande Guerre patriotique2C’est par cette expression que les Soviétiques, et par la suite les Russes, vont désigner le conflit contre l’Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quant aux historiens, ils se réfèrent à cette période de la guerre par l’appellation «front de l’Est».. Se sentant trahis par Gorbatchev et souffrant d’une profonde nostalgie pour le passé communiste qui, malgré ses conséquences catastrophiques sur la vie humaine, donnait un sens à leur existence, plusieurs de ces «vieux réactionnaires» (Alexievitch, 2013: 150), que Svetlana Alexievitch désigne aussi par l’appellation Homo Sovieticus3Bien que cette expression soit entrée dans le domaine public depuis la propagande soviétique, c’est l’écrivain dissident Alexandre Zinoviev (1983) qui l’a popularisée dans Homo Sovieticus, un roman satirique percutant. (17), iront même jusqu’à s’enlever la vie. C’est notamment le cas de Sergueï Akhromeïev, «maréchal [et] Héros de l’Union soviétique» (130), qui fut chef de l’état-major des forces armées de l’URSS de 1984 à 1988 avant d’occuper la fonction de conseiller du président à la fin de la Perestroïka. Ne pouvant accepter la chute de sa Patrie ainsi que de voir détruire tout ce qu’il considérait «comme le sens même» (138) de sa vie, cet «homme sincèrement dévoué à l’idée communiste» (133), s’est pendu «dans le bureau 19a du bâtiment n° 1 du Kremlin de Moscou» (137) où son corps a été découvert par «l’officier de garde en service Koroteïev» (137) le 24 août 1991, soit au lendemain du putsch raté des 18-21 août 1991.

Mentionnons aussi le suicide de l’ancien combattant Timérian Khaboulovitch Zinatov, dont un rappel des circonstances par une publication du Parti communiste de la fédération de Russie amorce le récit de La fin de l’homme rouge qui s’intitule «Où il est question de la cruauté des flammes et du salut qu’on trouve dans les nuages». Ne pouvant supporter que les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale deviennent des «hommes d’hier qui sentent l’odeur de la pauvreté» (225) au profit de l’émergence d’une nouvelle classe sociale majoritairement composée «de prétendus hommes d’affaires, ou plutôt de gangsters» (225), Zinatov s’est jeté sous un train après avoir visité pour une dernière fois la forteresse de Brest-Litovsk qu’il a défendu lors du «premier choc de l’assaut des troupes hitlériennes au matin du 22 juin 1941» (222). Celui qui, la nuit, «restait allongé sans dormir, les yeux grands ouverts» (247), laisse pour toute lettre d’adieu quelques notes sans aucune mention ni de sa femme ni de sa fille, et dans lesquels il s’adresse directement à l’État: «Si j’étais mort à la guerre, de mes blessures, j’aurais su que je mourais pour la Patrie. Tandis que maintenant, je meurs d’une vie de chien. Qu’on inscrive cela sur ma tombe… Et ne croyez pas que j’ai perdu la tête…» (223)

Selon un article publié à l’origine dans le célèbre journal soviétique la Pravda, et dont Alexievitch reprend l’essentiel dans La fin de l’homme rouge, la cause de ce suicide remonterait à un incident qui indigna au plus haut point deux autres vétérans de la Grande Guerre. Vêtus de toutes leurs décorations militaires, les deux hommes ont en effet vécu un «terrible affront» (224). Alors qu’ils cherchaient un endroit où s’asseoir en attendant leur train après avoir passé la journée à visiter Moscou, ils sont entrés dans une salle vide «avec un buffet et des fauteuils confortables» avant de se faire «fort grossièrement» (224) indiquer la sortie sous prétexte que cette salle était «réservée à la classe affaires» (225). À la suite de cet évènement, l’un des deux vétérans a envoyé une lettre à la Pravda dans laquelle il dresse un réquisitoire contre tous les hommes d’affaires russes richissimes, tels que «le maître d’œuvre de la perestroïka» (62), Anatoli Tchoubaïss, qui a mis en place «sous Eltsine la privatisation des grandes entreprises d’État en distribuant des bons de privatisation, les fameux vouchers» (62)—, ou encore Guerman Gref, «le président de la Caisse d’épargne de la fédération de Russie» (225). Le vétéran conclut sa lettre en implorant la résurgence des souvenirs de dures épreuves militaires que les soldats soviétiques ont dû traverser afin de défendre la Patrie durant la Grande Guerre: «pourquoi nous sommes-nous battus? Pourquoi avons-nous passé des mois au fond des tranchées, sans nous déshabiller ni dormir normalement, dans l’eau jusqu’aux genoux en automne, dans la neige et le froid glacial en hiver? À Kalinine, à Yakhroma, près de Moscou… Là-bas, il n’y avait pas de pauvres et de riches…» (225)

La démarche littéraire de Svetlana Alexievitch

Dans La fin de l’homme rouge, toutes ces informations de nature factuelle deviennent les composantes d’un récit qui est le produit d’une activité littéraire. En effet, avant de les intégrer au chapitre intitulé «Où il est question de la cruauté des flammes et du salut qu’on trouve dans les nuages», Svetlana Alexievitch soumet les contenus de la lettre écrite par le vétéran, ainsi que des extraits de journaux communistes relatant les circonstances entourant le suicide de Zinatov, à «des procédés tels que le montage et le découpage» (Ackerman et al.: 29), pour reprendre les mots de Frédérick Lemarchand et de Galia Ackerman, co-traductrice de plusieurs ouvrages de l’écrivaine biélorusse en France. Mais ces procédés littéraires, que nous tenons pour des opérations de «configuration narrative» (Ricœur, 1983: 128), seront utilisés par Alexievitch principalement pour remanier la temporalité de témoignages qui lui ont été livrés par les rescapés d’évènements hors du commun, par exemple la catastrophe nucléaire de Tchernobyl dans La supplication, ou encore la Deuxième Guerre mondiale et la chute de l’URSS dans La fin de l’homme rouge. En effet, après avoir conduit et enregistré des centaines d’entrevues, Alexievitch procède à une vaste opération de triage «pour n’en sélectionner que quelques dizaines, particulièrement poignants, et en faire finalement un “roman des voix”» (Ackerman et al.: 32). Après être passé au prisme de la configuration narrative, chacun de ces témoignages «particulièrement poignants» prendra finalement la forme d’un monologue qui, la plupart du temps, constituera un chapitre à part entière, dont la longueur variera entre vingt et cinquante pages dans La fin de l’homme rouge.

Cette démarche littéraire de remaniement temporel des témoignages n’est pas sans rappeler la vision artistique du cinéaste russe Andreï Tarkovski, pour qui «l’essentiel du travail d’un réalisateur» (Tarkovski: 75) est de «sculpter dans le temps» (Tarkovski: 75):

Tout comme un sculpteur, en effet, s’empare d’un bloc de marbre, et, conscient de sa forme à venir, en extrait tout ce qui ne lui appartiendra pas, de même le cinéaste s’empare d’un «bloc de temps», d’une masse énorme de faits de l’existence, en élimine tout ce dont il n’a pas besoin, et ne conserve que ce qui devra se révéler comme les composants de l’image cinématographique. Une opération de sélection en réalité commune à tous les arts. (Tarkovski: 75)

À la manière de Tarkovski, Svetlana Alexievitch «sculpte» (204) en effet la mémoire déclarée par le témoin pour en extraire des fragments que nous qualifions de temporels, dans la mesure où c’est toujours la durée du souvenir raconté qui est explicitement visé par «l’acte poétique de mise en intrigue» (Ricœur, 1983: 49) des témoignages, pour reprendre une expression inspirée à Paul Ricœur par sa lecture de la Poétique d’Aristote. Entendons ainsi par «acte poétique» le déploiement d’une «activité mimétique» (Ricœur, 1983: 72) au sens aristotélicien, c’est-à-dire «en tant qu’elle produit quelque chose, à savoir précisément l’agencement des faits par la mise en intrigue.» (Ricœur, 1983: 72) Sous cette perspective, tout récit de La fin de l’homme rouge nous apparaitra dès lors comme un «agencement» de sculptures temporelles que nous tenons pour des «représentations» (Ricœur, 1983: 70) au sens «d’imitation créatrice» (66) de fragments de mémoire tels qu’ils ont été déclarés durant les témoignages enregistrés par Alexievitch.

Le chœur de voix

Même si la plupart des chapitres de La fin de l’homme rouge sont essentiellement constitués de longs monologues, il arrive fréquemment que ces derniers soient entrecoupés par les manifestations d’un chœur de voix, qui est en fait la reconstitution, par le moyen d’un collage très élaboré de courts extraits de témoignages excédant rarement plus de quelques phrases, d’une conversation de groupe à laquelle Alexievitch a elle-même assisté. Dans «Où il est question de la cruauté des flammes et du salut qu’on trouve dans les nuages», ce chœur reprend ainsi les voix des vétérans de la Grande Guerre patriotique et des quelques proches de Zinatov qui, le jour de son enterrement, se sont retrouvés «autour d’une table»: «Il y avait beaucoup de monde, et certains étaient venus de loin, de Moscou, de Kiev, de Smolensk… Ils avaient tous mis leurs médailles et leurs décorations, comme pour le jour de la Victoire.» (Alexievitch, 2013: 226) Ainsi, après avoir procédé au montage et au découpage d’extraits de journaux communistes qui relatent les circonstances entourant la mort de Zinatov, Alexievitch répète les mêmes opérations de «configuration narrative», mais cette fois en prenant pour objet les discussions qui ont eu lieu le jour de l’enterrement. L’écrivaine enregistre les conversations avant d’en représenter, sous la forme de sculptures temporelles, plusieurs passages principalement composés de souvenirs personnels de la guerre: «je me souviens comment on enterrait nos gars… Dans des fosses. On les recouvrait avec ce qu’on avait sous la main, on saupoudrait ça de sable, et en avant! On poursuivait notre chemin. Vers un nouveau combat.» (227) Ou encore: «J’étais prêt à me tirer une balle. Mais quand on n’a pas de cartouches… On était des gamins, dix-huit, dix-neuf ans… Tous les commandants se pendaient. Avec leur ceinture, avec n’importe quoi… Ils se balançaient aux branches des sapins. C’était la fin du monde, nom de Dieu!» (228) Certains témoins n’hésiteront pas à regretter ou à critiquer le temps passé, et d’autres à se lamenter sur la vie présente: «Moi, j’étais, je suis et je resterai un communiste! Sans Staline et sans son Parti, nous n’aurions pas gagné la guerre. Cette putain de démocratie ! Je n’ose pas porter mes décorations.» (229) Ou encore: «Nous, des héros? On ne nous a jamais traités en héros… Ma femme et moi, on a élevé nos enfants dans des baraquements, ensuite, on a eu droit à une pièce dans un appartement communautaire. Aujourd’hui, on a une retraite de misère.» (229)

Dans La fin de l’homme rouge, l’ensemble des premières manifestations de ce chœur de voix sert de transition entre les extraits de journaux remaniés et les deux monologues qui composent la majeure partie du chapitre intitulé «Où il est question de la cruauté des flammes et du salut qu’on trouve dans les nuages». La quête de l’écrivaine biélorusse, qui est de restituer une vérité dont la nature n’est pas historique, c’est-à-dire factuelle, mais émotionnelle, se révèle d’abord dans ce passage du journal à la conversation de groupe. En opérant cette transition, Alexievitch exprime en effet son ambition d’accéder, pour reprendre les mots de Tarkovski, à «l’intérieur de l’âme de chacun» (Tarkovski, 232), du terme russe doucha, dans lequel il faut entendre le siège des sentiments et de la pensée, et qui comporte, comme en français, un sens spirituel. Chez Alexievitch, l’âme est le foyer des émotions qui, au moment où la perception originaire devient un souvenir, s’y gravent comme dans un «bloc de cire», pour reprendre l’idée de Platon. Si les extraits de journaux font référence à ce qu’Alexievitch appelle «l’histoire des faits» (Alexievitch, 2015: 14) et servent tout au plus à contextualiser les récits qui leur feront suite dans ce chapitre de La fin de l’homme rouge, le chœur de voix ainsi que les deux monologues contribuent quant à eux à enrichir l’histoire «des âmes» (Alexievitch, 2015: 14) au sens où l’entend l’écrivaine biélorusse, dans la mesure où les témoins sont appelés à exprimer leurs pensées et leurs sentiments en racontant leurs souvenirs personnels. Ainsi, Alexievitch substitue à la représentation historienne d’évènements du passé une utilisation purement subjective du témoignage par laquelle elle parvient à capturer les expressions de la vie intérieure des rescapés.

Cette conception russe de l’âme, nous aimons la rattacher à la notion de «noyau de la mémoire profonde» que Paul Ricœur propose dans sa lecture de la théorie de la mémoire chez le philosophe Henri Bergson. (Ricœur, 2000: 571) Comme le rappelle l’auteur de La mémoire, l’histoire, l’oubli, la mémoire profonde» au sens de Bergson est une «mémoire-souvenir» (Ricœur, 2000: 30), ou encore une «mémoire-représentation» (Ricœur, 2000: 561) à l’intérieur de laquelle les souvenirs se répartissent sur les «mille et mille plans de conscience différents» (Bergson, 272) étalés entre les deux pôles opposés de l’action, c’est-à-dire de la perception, et du rêve. En appliquant la théorie bergsonienne de la mémoire au cadre spécifique de La fin de l’homme rouge, nous supposons qu’un souvenir se constituant principalement d’informations factuelles serait «moins rêvé, c’est-à-dire plus proche de l’action et par là même plus banal, plus capable de se modeler, —comme un vêtement de confection,— sur la nouveauté de la situation présente» (Bergson: 271), en l’occurrence le témoignage. Ce sont les souvenirs appartenant à cette première catégorie qui composent la majeure partie du contenu évoqué par les premières manifestations du chœur constitué par les voix de toutes les personnes présentes le jour de l’enterrement de Zinatov.

Cependant, Alexievitch s’intéresse principalement à un autre type de souvenirs que nous qualifions avec Bergson de «purs» (Bergson, 140), et que les témoins ont beaucoup plus de difficulté à reconnaitre parce qu’ils sont conservés dans leur mémoire profonde. Très éloignés de la sphère de l’action et de la perception, les «souvenirs purs» (Bergson, 145) sont emmagasinés à l’intérieur des bornes de la rêverie, près du «noyau de la mémoire profonde» que nous tenons, en reprenant la fameuse métaphore tirée des Confessions de saint Augustin, pour le plus grand des «palais» (X, VIII, 12) de la mémoire et sur les murs duquel est gravé l’ensemble de leurs empreintes émotionnelles. Ce sont précisément ces empreintes émotionnelles, dont la réactualisation nécessite la reconnaissance des «souvenirs purs» auxquels elles demeurent liées dans la mémoire profonde, que l’écrivaine cherche à capturer pendant les témoignages, pour finalement les restituer par le moyen de la configuration narrative des monologues de La fin de l’homme rouge. Chez Alexievitch, la reconfiguration temporelle des souvenirs racontés est le moyen par lequel sa poétique du temps sculpté, en tant qu’activité mimétique (au sens d’Aristote4Comme le mentionne Paul Ricoeur dans Temps et récit, le concept de mimèsis chez Aristote désigne en effet «l’activité mimétique, le processus actif d’imiter ou de représenter. Il faut donc entendre imitation ou représentation dans son sens dynamique de mise en représentation, de transposition [de l’action] dans des œuvres représentatives.» (Ricoeur, 1983: 69) Chez Alexievitch, nous postulons que c’est plutôt l’émotion elle-même que l’écrivaine biélorusse cherche ultimement à imiter, ou encore à représenter par le moyen du remaniement «poétique» du déroulement des souvenirs tels qu’ils ont été racontés au moment des témoignages.), atteint son point culminant, qui est la restitution de leurs empreintes émotionnelles.

Même si le passage du journal à la conversation de groupe constitue une étape importante dans le cheminement de la révélation de l’âme, il reste que le chœur de voix limite par sa polyphonie discordante l’exploration des mémoires individuelles par les témoins eux-mêmes. La prochaine et dernière phase du dévoilement de l’âme consiste ainsi, au terme d’un «acte poétique de sculpture dans le temps», à représenter, ou encore à imiter des témoignages qui, en opérant le creusage de mémoires individuelles, sont parvenus à s’élever au-dessus de la discordance de la conversation de groupe. Ce caractère discordant n’est pourtant pas éludé dans l’agencement du chœur de voix, ces dernières exprimant des points de vue divergents. En effet, même si certaines voix du chœur n’hésitent pas à décrire les horreurs de la Grande Guerre patriotique, ou encore à dénoncer les millions de déportations et d’exécutions ordonnées par Staline, d’autres évoquent avec nostalgie l’époque révolue de la Patrie soviétique et de son «drapeau rouge, celui de la Victoire» (Alexievitch, 2013: 226). Pour l’écrivaine, cette nostalgie est le produit d’une mémoire «encombrée des superstitions, des partis pris et des mensonges de son temps. De ce qu’on entend à la télévision, de ce qu’on lit dans les journaux.» (664) Mais la configuration narrative des manifestations du chœur ne se contente pas de juxtaposer aléatoirement les expressions de points de vue divergents; elle suggère que les voix porteuses de mémoires aveuglées par les mensonges de leur temps, en se mélangeant à celles dont la capacité de discernement demeure inaltérée, empêchent ces dernières de creuser les mémoires à la surface desquelles elles demeurent en suspens pendant la conversation de groupe. Le témoignage individuel devient ainsi le moyen par lequel la mémoire, qu’elle soit aveuglée ou tout simplement limitée dans son exploration d’elle-même par la polyphonie discordante du chœur, parvient à tracer le chemin qui conduira les empreintes émotionnelles vers la sphère de l’action. En s’élevant du palais de l’âme, ces empreintes iront rejoindre la temporalité présente dans laquelle se déverse la voix du témoin, pour finalement être représentées, ou encore imitées dans un monologue de La fin de l’homme rouge. Contrairement aux représentations des pensées et des souvenirs isolés qui sont évoqués par les différentes voix du chœur, la représentation poétique des empreintes émotionnelles redécouvertes au terme du creusage d’une mémoire individuelle nécessitera, quant à elle, la configuration narrative de tout un récit de souvenirs.

Approfondissement de la temporalité humaine

Raconter les souvenirs d’une «expérience vivante et singulière» (Alexievitch, 2015: 14) devient ainsi un prétexte pour faire surgir les «sentiments» (Alexievitch, 1998: 31), «émotions» (Alexievitch, 2013:22) et impressions qui, enfouis dans le «noyau de la mémoire profonde», «restent toujours en marge» (2013: 22) de «l’histoire des faits» (2015: 14). Ce surgissement inspirera aux témoins des pensées qui porteront, comme le mentionne le témoin Irina Vassilieva dans La fin de l’homme rouge, sur «les deux choses les plus importantes: l’amour et la mort» (Alexievitch, 2013: 605). Alexievitch «guette le moment où [les témoins] sont en état de choc, quand ils évoquent la mort ou l’amour. Alors leur pensée s’aiguise, ils sont tout entiers mobilisés. Et le résultat est souvent magnifique» (Alexievitch, 2015: 12).

Mais les évocations de l’amour et de la mort dans les témoignages individuels ne sont pas suffisantes pour représenter le caractère émotionnel des souvenirs, dont la restitution nécessite la «reconfiguration narrative» de la mémoire telle qu’elle a été déclarée par les témoins de La fin de l’homme rouge. Dans l’esprit de la lecture de la Poétique d’Aristote par Paul Ricœur dans La métaphore vive et Temps et récit, nous postulons que la poétique du temps sculpté chez Alexievitch est une opération de filtration, ou encore d’«épuration (katharsis)» (49b 26-27), qui tend à approfondir, par un enrichissement de sa consistance émotionnelle, la temporalité humaine constituée par l’écoulement des souvenirs racontés lors du témoignage. Pour approfondir ce «temps de l’âme» (Ricœur, 1985: 25) qui s’est cristallisé dans la durée d’un témoignage, l’écrivaine biélorusse extrait et agence uniquement les fragments de mémoire dans lesquels les «souvenirs purs» et leurs empreintes émotionnelles sont parvenus, tels les oiseaux du colombier de Platon, à se matérialiser dans la parole du témoin. Empruntant une notion théorisée par le critique Northrop Frye dans son célèbre ouvrage intitulé Anatomie de la critique, nous postulons que le point culminant de l’effet mimétique chez Alexievitch repose sur la structuration, par l’agencement de la temporalité des souvenirs racontés, d’un «mood» (Frye: 80), terme que Paul Ricœur, dans La métaphore vive, traduit par «valeur affective» (1975: 190) ou «état d’âme» (285). Dans la septième étude de La métaphore vive, ce dernier résume l’analyse de Frye qui, en définissant la notion de mood, établit un rapprochement «entre le poétique et l’hypothétique» (308): «le langage poétique, “tourné vers le dedans” et non vers “le dehors”, structure un mood, un état d’âme, qui n’est rien hors du poème lui-même: il est ce qui reçoit forme du poème en tant qu’agencement de signes.» (Ricœur, 1975: 308-309) En tenant tout monologue de La fin de l’homme rouge pour un «poème tragique», au sens d’Aristote, nous entendons ainsi par état d’âme, au sens de Frye, la forme poétique que la reconfiguration narrative de la temporalité des souvenirs racontés confère aux empreintes émotionnelles qui sont parvenues à se réactualiser dans le présent du témoignage.

La représentation poétique des empreintes émotionnelles dans les monologues

Afin d’identifier les formes poétiques structurées par la reconfiguration narrative des témoignages de La fin de l’homme rouge, tournons-nous maintenant vers les deux monologues du chapitre intitulé «Où il est question de la cruauté des flammes et du salut qu’on trouve dans les nuages». Friedman, un vétéran russe d’origine juive de la Deuxième Guerre mondiale ayant été forcé de rejoindre, à douze ans, les rangs d’un détachement de partisans après la mort brutale de tous les membres de sa famille, offre le premier monologue. Il débute son histoire par de douloureux souvenirs d’enfance: «Je me souviens, quand j’étais petit, j’avais peur de perdre mon père… On venait arrêter les pères pendant la nuit, et ils disparaissaient dans le néant…» (Alexievitch, 2013: 231) Le témoin se souvient ensuite d’une jeune «Juive, Rosa, une jolie fille [qui] trimbalait des livres avec elle. Seize ans. Les commandants couchaient tous avec elle les uns après les autres» (231), jusqu’au jour où ils apprirent qu’elle était enceinte. Alors «on l’a emmenée au fond des bois et on l’a abattue comme un chien…» (231) Ces souvenirs de Rosa ramènent le narrateur plus loin dans son passé, vers le début de la guerre, au moment où sa famille décide de rester à Minsk, car la grand-mère, qui «avait vu les Allemands en 1918, […] assurait à tout le monde que c’étaient des gens cultivés, qu’ils ne toucheraient pas aux paisibles citoyens.» (232) Peu de temps après l’arrivée des Allemands dans leur ville, la famille doit rapidement déménager dans un guetto. Des milliers de Juifs se mettent alors à traverser «la ville… Avec des enfants, des oreillers… C’est drôle, mais j’avais emporté ma collection de papillons. Cela paraît ridicule, maintenant…» (233) Durant cette marche, Friedman ne levait pas les yeux, de peur que des amis le reconnaissent: «J’avais honte… Je me souviens de ce sentiment de honte permanent…» (233) Peu de temps après l’arrivée de sa famille dans le guetto, des «camions sont arrivés, beaucoup de camions… On en a fait descendre des enfants bien habillés, avec de jolies chaussures, des femmes avec des tabliers blancs, des hommes avec des valises coûteuses». (233-234) Ces «Juifs de Hambourg […] ne cherchaient pas à se défiler, à tromper les gardiens, à se cacher quelque part… Ils étaient résignés… […] Ils ont tous été exécutés. Des dizaines de milliers de Juifs de Hambourg…» (234) Le témoin se souvient très bien de ce jour où les Allemands «ont commencé par jeter les enfants dans une des fosses… Et ils les ont recouverts de terre. Les parents ne pleuraient pas, ils ne suppliaient pas. Ils se taisaient.» (234) Les Allemands voulurent épargner la mère de Friedman, qui était russe. Mais elle s’est accrochée au père, puis à son propre fils: «Nous l’avons tous repoussée, nous l’avons suppliée de partir… Elle a été la première à sauter dans la fosse. C’est tout ce dont je me souviens…» (234) Quelques heures après l’exécution de tous les membres de sa famille, alors qu’il est endormi et laissé pour mort dans la fosse «pleine de gens fusillés» (235), l’enfant se fit réveiller par des «paysans avec des pelles [qui] dépouillaient les cadavres de leurs bottes, de leurs chaussures… de tout ce qu’ils pouvaient leur prendre». (235)

La suite du monologue reconstitue les fragments de témoignage qui retracent les expériences du jeune Friedman à titre de partisan dans un détachement où il fut victime d’antisémitisme. Sous les conseils d’un ami de son père, Friedman décida alors de changer de nom et devint Lomeïko. Retenons surtout du reste du monologue les exécutions, par les partisans eux-mêmes, de la plupart des Juifs qui faisaient partie de leur propre détachement, et aussi une considération du témoin pour les chevaux, qui «ne se cachent pas, comme les autres animaux. Les chiens, les chats, même les vaches, se sauvent quand on veut les tuer. Les chevaux, eux, ils restent là, à attendre qu’on les exécute. C’est terrible à voir…» (236) Ces images des animaux font reconnaître à Lomeïko une nouvelle couche de souvenirs, alors qu’il se rappelle avoir «ouvert le ventre de trois chevaux morts» pour s’y cacher avec deux hommes: «On est restés là pendant deux jours, on entendait les Allemands aller et venir», jusqu’à ce que ce fut «le silence. Et on est sortis, couverts de sang, de boyaux et de merde. À moitié fous. Il faisait nuit, la lune brillait…» (237) Lomeïko se souvient ensuite des partisans qui déshabillaient «les morts pour leur prendre jusqu’à leur caleçon. Les chiens leur dévoraient le visage, les mains.» (238) Le monologue se termine finalement par la mention d’une femme qui «avait deux enfants tout petits. Elle avait caché un partisan blessé dans sa cave. Quelqu’un l’avait dénoncée…» (238) Les Allemands «ont pendu toute la famille au milieu du village, en commençant par les enfants. Ce qu’elle a pu crier! Les êtres humains ne crient pas comme ça… Il n’y a que les bêtes… Un être humain doit-il faire de tels sacrifices? Je ne sais pas.» (238)

Le monologue de Friedman est ainsi constitué d’un ensemble de fragments de témoignage que l’écrivaine biélorusse agence à la manière d’une monteuse de film, afin de structurer une «valeur affective», ou encore un «état d’âme» qui se dégage de l’ensemble du récit. Dans le langage de Ricœur, nous dirons que la structuration de cet état d’âme, en tant que point culminant de la poétique du temps sculpté, a pour effet «[d’]universaliser» (Ricœur, 1983: 85) les empreintes émotionnelles qui, dans la mémoire de Friedman, demeuraient virtuellement liées à ses souvenirs personnels de la Grande Guerre patriotique. En donnant à lire le témoignage de Friedman par le moyen d’une «sculpture» de sa temporalité, Alexievitch fait germer l’universel au cœur même du singulier dans la mesure où le témoin, à partir de sa propre mémoire individuelle, devient le porte-parole certes des survivants, mais aussi de l’ensemble des sacrifiés de la guerre, y compris de tous les Juifs qui ont été à la fois victimes d’antisémitisme de la part des Russes, exécutés par les partisans et jetés dans des fosses de cadavres par les soldats allemands. Malgré sa résonnance universelle, la «valeur affective» qui se dégage de l’ensemble du monologue de Friedman demeure une représentation poétique et singulière des empreintes émotionnelles qui ont été laissées dans le noyau de sa mémoire profonde par tous les souvenirs des tragédies auxquelles il a assisté pendant la guerre: les viols répétitifs et le meurtre de la jeune adolescente Rosa, l’exécution et l’enterrement de sa famille dans la fosse, les assassinats, par des partisans russes, de ses camarades de détachement juifs, la vue de chevaux qui attendaient passivement leur propre mise à mort, puis le cri incessant et bestial de cette mère qui fut condamnée à regarder ses deux jeunes enfants être pendus par les soldats allemands. La compassion d’un enfant juif pour la jeune Rosa, la honte qu’il ressentit alors qu’il marchait vers un guetto en tenant sa boîte de papillons, la tristesse et le désespoir qu’il dût ensuite éprouver en regardant sa mère se jeter la première dans la fosse pour ne pas être séparée de sa famille, ajoutés à sa peur constante de se faire tirer dans le dos par des partisans russes, et finalement l’effroi que lui procura le cri inhumain de cette femme qui s’écroula sous les deux petits corps pendus de ses enfants, sont ainsi universalisés dans un monologue qui nous fait entendre la douleur infligée à tout un peuple et portée par la mémoire des survivants de cette guerre.

Plus haut, les extraits de journaux remaniés se contentaient de relater les faits entourant le suicide de l’ancien combattant Zinatov; le monologue de Friedman nous suggère de tenir la source de ce suicide pour la souffrance humaine telle qu’elle a été vécue par tous les vétérans de la Grande Guerre patriotique, avant d’être finalement répudiée, voire ignorée par les nouvelles générations de Russes:

On ne voit partout que les nouveaux héros: des banquiers et des hommes d’affaires, des mannequins et des prostituées, des managers… Les jeunes peuvent encore s’adapter, mais les vieux, eux, meurent en silence, enfermés chez eux. Ils meurent dans la misère, dans l’oubli. (Alexievitch, 2013: 69)

Pendant la nuit, alors qu’il avait les yeux rivés sur le plafond, immobile dans son lit, Zinatov devait être confronté à ses souvenirs de la mort qui, au moment même où celle-ci se déployait devant lui le 22 juin 1941 dans la forteresse de Brest-Litovsk, entrait simultanément dans l’âme de l’enfant Friedman par des souvenirs différents, avant d’être captée et mise en récit, des années plus tard, par Svetlana Alexievitch. C’est du moins ainsi que le texte nous le fait entendre.

Voyons maintenant comment le second monologue vient contribuer à cette universalisation des empreintes émotionnelles. Celui-ci est livré cette fois par une femme, Lioubotchka, qui nous raconte son «histoire d’amour…» (241) Dans ce témoignage remanié, l’agencement poétique de la mémoire déclarée est le moyen par lequel l’activité mimétique atteint son point culminant, qui est la représentation des empreintes émotionnelles gravées dans l’âme de Lioubotchka par les souvenirs qu’elle conserve spécifiquement de l’amour —l’amour que Tarkovski tient pour «la valeur positive et centrale qui fait vivre l’homme». (Tarkovski: 230). Dans ce second monologue, l’agencement poétique des souvenirs articule deux «états d’âme» qui s’opposent l’un à l’autre par la signification respective qu’ils attribuent au sentiment de l’amour. La première de ces deux «valeurs affectives», qui vient justifier le commentaire de Tarkovski dans la mesure où elle confère aux émotions de Lioubotchka une signification «positive», se manifeste dès les premières phrases du monologue, lesquelles reconstituent la rencontre de la narratrice avec Ivan, dont elle tomba éperdument amoureuse: «Je ne pensais qu’au moment où j’allais le revoir. Il arrivait, il s’asseyait sur le banc, et il me regardait en souriant. “Pourquoi tu souris? —Comme ça!”» (241) La narration va ensuite à la fois approfondir et élargir la structuration de cet état d’âme, en évoquant non seulement les effets de l’amour sur l’état psychologique et les perceptions antérieures de Lioubotchka, mais aussi l’influence décisive qu’exerce sur le déroulement du témoignage la réactualisation des empreintes émotionnelles:

On lavait le cheval dans la rivière ensemble. Il y avait du soleil. On mettait le foin à sécher, ça sentait tellement bon… […] Sans amour, j’étais une fille simple, ordinaire… jusqu’à ce que je tombe amoureuse. (242)

Puis: «Ma mémoire flanche un peu, mais mon âme se souvient de tout…» (243) Mais cette vie passée, enrichie par la perception de l’amour au temps de l’occupation allemande du petit village de son enfance, est renversée le jour où elle apprend, de la bouche de sa mère qui pleurait, que son Ivan, forcé par son grand-père, ce «vieux démon» (244) récemment «revenu de déportation» et «rempli de haine» (242), s’est engagé dans la police (243). Ivan et Lioubotchka, qui tombe rapidement enceinte, auront droit à «un an comme mari et femme» (244). Au terme de cette année paisible, des tensions commencent rapidement à se manifester dans le village alors que l’armée soviétique se met à reprendre du terrain sur les Allemands. Ivan, qui n’avait «jamais tiré sur personne» (244), était persuadé qu’ils étaient en sécurité. C’est alors qu’un jeune homme à qui Lioubotchka plaisait aussi, et qui l’invitait régulièrement aux bals pour ne danser qu’avec elle, rejoint les partisans et fomente le plan de tuer Ivan, qu’il considère comme un traître pour avoir rejoint la police allemande. Une nuit, cet ancien soupirant débarque chez Lioubotchka pour l’accuser d’avoir «choisi un Ukrainien qui était pour les Boches, de l’engeance de koulak» (245). Quelques jours plus tard, il revient de nouveau, mais cette fois pour lui annoncer la mort de son mari: «“Je viens de tuer ton mari avec ce pistolet! —Non, non! Ce n’est pas vrai! —Maintenant, tu n’as plus de mari!” J’ai cru que j’allais le tuer… lui arracher les yeux…» (245) Lioubotchka se souvient très bien du lendemain matin, où des hommes lui ont rapporté son «Ivan… Sur une luge. Allongé sur son manteau. Il avait les yeux fermés, et un visage d’enfant.» (245) Après avoir appris que les partisans en veulent à sa vie pour avoir été la femme d’un «politzei» (244), Lioubotchka épouse l’assassin de son mari afin d’assurer la sécurité de son fils. Ensemble, ils auront une fille. Quoiqu’il aimât «les deux enfants de la même façon», le nouvel époux de Lioubotchka, qui était «jaloux du mort», la battait chaque nuit, avant de lui demander pardon tous les lendemains matin. (246) Ils vécurent «quinze ans ensemble, et puis il est tombé gravement malade. Il est mort très vite, en un automne.» (246) Peu de temps avant de mourir, il lui demande si elle l’a aimé, avant de lui avouer:

Moi, je n’ai aimé que toi, toute ma vie. Tellement fort que j’ai eu envie de te tuer quand j’ai appris que j’allais mourir. […] Je ne peux pas supporter l’idée que je vais mourir et que tu auras quelqu’un d’autre. Tu es si belle! (246)

C’est cette dernière déclaration du partisan qui fait dire à son épouse que «l’amour, c’est un poison.» (244) Cette métaphore du poison, nous la tenons pour une référence directe au second «état d’âme» du monologue, qui est restitué par l’agencement poétique de tous les souvenirs assombris par l’image globalisante que Lioubotchka conserve de l’assassin de son premier mari. Deux significations contraires et universelles de l’amour se dégagent ainsi de ce second monologue. La première, qui est positive, est suggérée par la reconstitution poétique des souvenirs de la relation amoureuse entre Lioubotchka et Ivan. Quant à la seconde signification, elle est attribuable à un amour perverti par une guerre qui donne à un homme dévoré par la jalousie les moyens pratiques de posséder la femme dont il se dit éperdument amoureux.

C’est finalement la femme de Zinatov qui conclut ce chapitre de La fin de l’homme rouge, en évoquant, après le second monologue, les quelques souvenirs qu’elle garde de son mari: «La maison, la famille, cela ne l’a jamais intéressé. Il n’y avait que la forteresse, toujours la forteresse…» (247) Que nous révèle le remaniement poétique de ces quelques souvenirs racontés, sinon que Zinatov a défendu la Patrie au prix de sa «capacité d’aimer» (Tarkovski: 232), que Tarkovski tient pour «ce qu’il y a d’éternel et de spécifiquement humain», et qui «peut se développer à l’intérieur de l’âme de chacun, jusqu’à devenir le principe capable de donner un sens à sa vie» (232)? Par l’intermédiaire de Friedman, le premier monologue disait toute la souffrance contenue dans l’âme de Zinatov depuis son expérience de la guerre; le second nous suggère que cette souffrance même, pour reprendre les mots de Lioubotchka, a fait de l’amour «un poison» en circonscrivant l’ensemble de sa mémoire à l’intérieur de la forteresse de Brest-Litovsk, sous les ruines de laquelle s’est perdu le souvenir de son amour pour ses proches. C’était peut-être ce souvenir que Zinatov cherchait encore désespérément la nuit, «les yeux grands ouverts» (Alexievitch, 2013: 247). Incapable d’oublier la guerre, il «a récolté les pommes de terre, il a mis ses plus beaux vêtements, et il est parti» (248) rejoindre pour une dernière fois la forteresse dans laquelle son âme est demeurée captive depuis les premières heures du 22 juin 1941.

Le miroir, Andreï Tarkovski (réal.), URSS, 1974.

Bibliographie

ACKERMAN, Galia et Frédérick LEMARCHAND. 2009. «Du bon et du mauvais usage du témoignage dans l’œuvre de Svetlana Alexievitch» Tumultes. No 32-33, p.29-55.

ALEXIEVITCH, Svetlana. 2013. La Fin de l’homme rouge ou Le temps du désenchantement. Trad. S. Benech. Paris: Actes Sud, coll. «Lettres russes», 544p.

ALEXIEVITCH, Svetlana. «Entretien de Svetlana Alexievitch avec Michel Eltchaninoff» In Œuvres. Trad. G. Ackerman, P. Lorrain, A. Coldefy-Faucard, P. Lequesne. Paris: Actes sud, coll. «Thesaurus», p.7-15.

ALEXIEVITCH, Svetlana. La supplication. Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse, Trad. A. Ackerman, P. Lorrain. Paris: J’ai lu, 250p.

ARISTOTE. 1990. Poétique. Paris: Librairie Générale Française, coll. «Le Livre de Poche», 216p.

AUGUSTIN (saint). 1992 [1934]. Les Confessions VIII-XIII. Trad. E. Tréhorel, G. Bouissou d’après le texte de M. Skutella. Paris: Études augustiniennes, coll. «Bibliothèque augustinienne», 690p.

BERGSON, Henri. 2012 [1939]. Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l’esprit. Paris: Presses Universitaires de France, coll. «Quadrige», 521p.

FRYE, Northrop. 1970 [1957]. Anatomie de la critique. Trad. G. Durand. Paris: Éditions Gallimard, coll. «Bibliothèque des sciences humaines», 454p.

PLATON. 1967. Théétète—Parménide. Trad. É. Chambry. Paris: Garnier, coll. «GF», 309p.

RICŒUR, Paul. 1975. La métaphore vive. Paris: Seuil, coll. «Points», 411p.

RICŒUR, Paul. 1983. Temps et récit I. L’intrigue et le récit historique. Paris: Seuil, coll. «Points», 404p.

TARKOVSKI, Andreï. 2014 [1989]. Le Temps scellé. Trad. A. Kichilov, C. H. de Brantes. Paris: Philippe Rey, coll. «Fugues», 300p.

ZINOVIEV, Alexandre. 1982. Homo Sovieticus. Trad. Jacques Michaut. Paris: Julliard/L’Âge d’homme, 244p.

- 1Selon le témoin qui utilise cette expression, la culture russe des années 60 est née dans les cuisines, qui ne sont plus seulement le lieu où l’on prépare la nourriture. La cuisine devient «aussi un salon, une salle à manger, un cabinet de travail et une tribune.» (30) C’est à cette époque «que les gens ont quitté les appartements communautaires et ont commencé à avoir des cuisines privées, dans lesquelles on pouvait critiquer le pouvoir, et surtout, ne pas avoir peur, parce qu’on était entre soi.» (30)

- 2C’est par cette expression que les Soviétiques, et par la suite les Russes, vont désigner le conflit contre l’Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quant aux historiens, ils se réfèrent à cette période de la guerre par l’appellation «front de l’Est».

- 3Bien que cette expression soit entrée dans le domaine public depuis la propagande soviétique, c’est l’écrivain dissident Alexandre Zinoviev (1983) qui l’a popularisée dans Homo Sovieticus, un roman satirique percutant.

- 4Comme le mentionne Paul Ricoeur dans Temps et récit, le concept de mimèsis chez Aristote désigne en effet «l’activité mimétique, le processus actif d’imiter ou de représenter. Il faut donc entendre imitation ou représentation dans son sens dynamique de mise en représentation, de transposition [de l’action] dans des œuvres représentatives.» (Ricoeur, 1983: 69) Chez Alexievitch, nous postulons que c’est plutôt l’émotion elle-même que l’écrivaine biélorusse cherche ultimement à imiter, ou encore à représenter par le moyen du remaniement «poétique» du déroulement des souvenirs tels qu’ils ont été racontés au moment des témoignages.