Article ReMix

Nouvelle conjoncture du biopouvoir en temps de pandémie: état des lieux et réflexions sur les formes d’exercice du pouvoir sur la vie

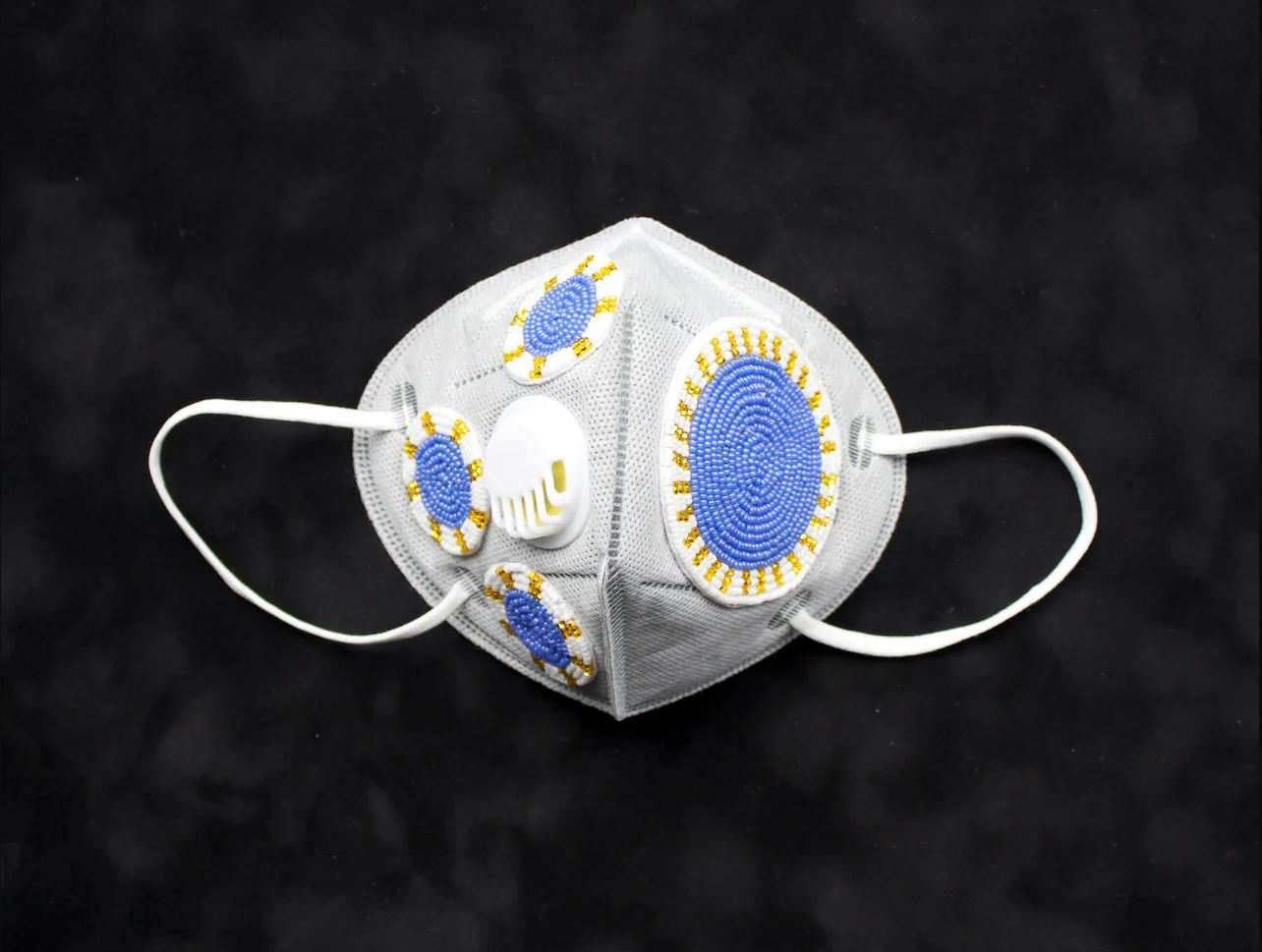

Ruth Cuthand, Surviving: COVID-19, 2020, Glass beads, mask, thread, backing, 12″ x 12″

(Credit : Ruth Cutland)

Note de l’autrice: Ce texte a été écrit et révisé entre les mois de décembre 2020 et de mars 2021. Par conséquent, les points qui y sont soulevés reflètent un moment précis d’un événement toujours en cours, qui évolue et amène, jour après jour, son lot d’inconnus, d’incertitudes ainsi que de nouveaux enjeux. Dans cette optique, l’article se veut comme une sorte «d’arrêt sur image réflexif» sur la situation sociopolitique que nous traversons actuellement, tout en nous invitant à nous interroger sur celle de demain, lorsque la pandémie ne sera (finalement) plus.

Crise sanitaire avant tout, la pandémie de Covid-19 et sa gestion se révèlent être également une crise sociopolitique majeure dont les répercussions à long terme demeurent encore inconnues. Toujours en cours au moment d’écrire ces lignes, cette situation exceptionnelle met en lumière de nombreux enjeux qui touchent notamment les formes d’exercice du pouvoir, l’usage du numérique dans ce contexte, et le rapport entre État et société qui en découle. Par le biais de ce texte, qui à la fois s’inspire de et s’appuie sur les réflexions ainsi que les observations de penseurs et de chercheurs issus de divers domaines, notre objectif est de proposer une sorte d’état des lieux de cette nouvelle conjoncture du biopouvoir engendrée par le contexte de pandémie, alliant les outils numériques aux mécanismes biopolitiques. Par extension, il s’agit aussi d’observer et d’interroger comment cet événement a bousculé en très peu de temps notre perception de la vie, de ses formes mêmes et des significations qui en découlent.

Vers un monde toujours plus «numériquement administré»?

Pour plusieurs chercheurs (Desbois; Dionne et Paquette; Poullet et al.; etc.), il semble que les modes de gouvernance, dans une logique de régulation sociale, s’appuient de plus en plus sur les dispositifs numériques de captation de données, de traçage et de biométrie –témoignant de l’expansion, mais aussi de l’intensification d’un «monde numériquement administré» (Ouellet et al.). Ces technologies se présentent, ni plus ni moins, comme le moyen le plus efficace de «gagner la bataille» contre le virus (Poullet et al.: 58). À cet effet, comme le constatent Dionne et Paquette:

[L’]exceptionnalité de la crise pandémique engendre un engouement pour les outils du numérique, et les solutions technocratiques-technologiques comme l’intelligence artificielle (IA), les données massives et les algorithmes, de la part des chercheurs-es comme des décideur-ses politiques pour obtenir prestement […] des données considérées à la fois comme essentielles, voire critiques, pour répondre au virus, et uniques, soit impossibles à obtenir par d’autres moyens que le computationnel. (2)

Dans cette optique, la pandémie justifierait et accélérerait la mise en place d’un cadre politico-sanitaire presque entièrement basé sur et géré par des dispositifs numériques. Le recours à la statistique décisionnelle, soit «l’extraction automatisée d’informations pertinentes depuis des bases de données massives à des fins de prévision ou d’exclusion (consommation, risques, fidélisation, définition de clientèles nouvelles…)» (Rouvroy et Berns: 167), est loin d’être un nouveau phénomène et constitue l’apanage, depuis maintenant une quinzaine d’années, de ce que Rouvroy et Berns appellent la «gouvernementalité algorithmique». Par le développement de ce «nouveau régime de vérité numérique» qui se construit grâce à la cueillette puis le traitement automatisé de données en tout genre, «il ne s’agit plus tant de gouverner ce qui est, de juger les comportements passés, de les sanctionner et de discipliner, mais plutôt de gouverner l’incertitude. Le traitement massif de données relève de la domestication de l’incertitude» (Rouvroy, 2020). En effet, les données massives et leurs corrélations (Big Data) changent notre manière de percevoir et de saisir la réalité sociale. La gouvernementalité algorithmique ne s’intéresse pas aux individus en tant que tels, mais bien aux relations –issues des corrélations et interrelations de données. La trace numérique produite par chaque individu, décortiquée en ensemble de données, représente «des fragments infraindividuels, miroitements partiels et impersonnels d’existences quotidiennes» (Rouvroy et Berns: 191). Sur cette base, des profils sont alors créés et assignés à un même individu, et c’est à travers ces derniers, comme l’expliquent Ouellet et ses collègues, que le pouvoir s’exerce –un pouvoir implicite reposant sur des «mécanismes de régulation sociale non coercitifs» (604). En d’autres termes, la particularité du pouvoir de la statistique décisionnelle n’est pas de contraindre ou de restreindre explicitement les agissements ou les comportements, mais bien de les encadrer et de les guider d’emblée, et ce, de manière implicite –ce qui permet de préserver chez l’individu une illusion de libre arbitre (Rouvroy et Berns: 175). Ainsi, le pouvoir algorithmique rencontre également moins de résistance puisqu’il n’interpelle ni ne sollicite directement l’individu, mais agit plutôt sur ce dernier par l’intermédiaire de ses nombreux profils. Dans cette optique, les individus deviennent, ni plus ni moins, des «potentiels» (ex.: un potentiel terroriste, un potentiel consommateur, un potentiel malade, etc.) que l’on se doit d’encadrer et de surveiller, partout et en tout temps. Comment cette forme de gouvernementalité se traduit-elle alors dans ce contexte particulier de pandémie?

Une nouvelle gestion politico-sanitaire de la vie

La pandémie de Covid-19 a entraîné des modifications draconiennes et soudaines du rapport établi jusqu’à présent entre l’État et la société. La mise en place de mesures sanitaires strictes, couplée à un important appareillage de (cyber)surveillance, s’inscrit dans une apparente «volonté de bienveillance de gestion des populations» (Tremblay: 46) de la part des gouvernements afin de limiter le plus possible les effets dévastateurs du virus sur la vie des individus, mais aussi, plus largement, d’éviter la saturation du système de santé et l’effondrement de l’économie. Les libertés individuelles sont ainsi restreintes au nom de la santé collective et du bien commun.

Ce qui dérange ou choque le plus les sociétés libérales avec cette combinaison de mesures restrictives et de surveillance ubiquitaire, remarquent Poullet et ses collègues dans une récente étude, c’est que le contrôle des populations, dans l’histoire récente, a «rarement été aussi explicite» bien que, précisent-ils, «[…] l’usage par les autorités publiques de mesures de surveillance de grande ampleur (géolocalisation de la population, recours aux drones et aux caméras infrarouges) n’est pas inédit.» (61)

Enfin, on peut avancer l’idée que si les nombreux mécanismes et processus de régulation sociale instaurés depuis le début de la pandémie visent une gestion des populations ayant pour but de freiner la propagation du virus (et de maintenir ainsi le fonctionnement de la société), on peut penser qu’il s’agit aussi essentiellement, de manière à la fois concrète et symbolique, de gérer et préserver la vie même.

En effet, le philosophe Yves Charles Zarka souligne que «la vie a changé dans presque toutes ses dimensions avec le coronavirus, en particulier dans sa dimension biologique, celle qui est directement confrontée au risque imminent de la maladie et de la mort» (3). Une situation particulière qui, selon lui, ouvre la voie à de nouvelles réflexions sur les façons d’envisager les pourtours de l’existence même, en nous confrontant à la fragilité de la vie biologique et à sa valeur aux yeux de l’État.

En temps de pandémie, cette vie, réduite à sa plus simple expression, redevient brusquement à la fois sujet et objet du pouvoir. Elle doit être protégée coûte que coûte alors que, paradoxalement, chaque individu est désormais considéré comme une menace –toute personne courant le risque d’être malade et de devenir un vecteur de contagion (Tremblay: 46). L’état d’urgence sanitaire refaçonne notre manière de percevoir la vie, sa valeur et son administration, mettant ainsi en lumière un retour marqué vers l’implantation de mécanismes visant «la prise directe du pouvoir sur le vivant» (Zarka: 5) qui caractérise le biopouvoir, tel que formulé par Michel Foucault, tout en faisant écho au concept d’état d’exception créé par Giorgio Agamben. Ces deux notions permettent d’éclairer, du moins en partie, la complexité des phénomènes et des chamboulements sociopolitiques en cours, afin de leur donner un certain sens. Déjà, en pleine pandémie, quelques penseurs et chercheurs se sont prêtés à l’exercice en proposant des pistes de réflexions critiques sur le sujet et en exposant les liens qu’il est possible de faire entre ces concepts et la crise sanitaire actuelle (Del Fa; Godin; Lorenzini, 2020; Sfetcu; etc.).

Retour sur le biopouvoir et ses dimensions

Le biopouvoir1Le biopouvoir (et la biopolitique) est un concept d’abord introduit par Foucault dans l’ouvrage Histoire de la sexualité. Tome I: La volonté de savoir (1976). Il a également été discuté dans certains cours, dont Il faut défendre la société (1975-1976) ou encore Sécurité, territoire, population (1977-1978), présentés au Collège de France., comme son nom l’indique, repose sur l’articulation de techniques et de mécanismes de pouvoir ayant pour objectifs d’intervenir directement sur la vie humaine et sur les phénomènes biologiques qui la traversent (Borduas: 43). L’application du biopouvoir succède progressivement, au fil du 18e et du 19e siècle, au pouvoir souverain qui s’octroie le «droit de vie et de mort» sur les individus –reflétant le passage des sociétés de souveraineté aux sociétés disciplinaires (Deleuze). Ainsi, dans les propres mots de Foucault, «au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre s’est substitué un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort» (81).

Cette mutation des modes de gouvernance s’opère parallèlement à la Révolution industrielle, qui marque le développement d’une nouvelle rationalité juridico-économique fondée sur les principes du libéralisme et du capitalisme (Borduas: 37). La population est dorénavant perçue comme une «force productrice», mais aussi comme une «ressource indispensable» de l’État et des industries. À partir de cette conception émerge ainsi la nécessité d’encadrer la population par «un vaste “appareil réglementaire” –disciplinaire– qui va faire en sorte que “cette population considérée donc comme principe […] de la puissance et de la richesse de l’État […] travaillera comme il faut, où il le faut et à quoi il faut”» (Foucault, cité par Borduas: 37). Pour assurer cette gestion et cette optimisation des corps, l’application du biopouvoir se scinde en deux pôles complémentaires: d’une part, une «anatomo-politique du corps humain» qui vise la disciplinarisation du corps individuel, et d’autre part, la mise en place d’une «biopolitique de la population» qui implique, quant à elle, la régulation du corps social (Godin: 11).

Le versant «anatomo-politique du corps humain» a pour objectif l’assujettissement de la vie humaine à des normes préétablies et perpétuellement renouvelées –une disciplinarisation qui se traduit par le passage d’un milieu d’enfermement à un autre (école, usine, hospice, etc.) tout au long de l’existence des individus (Borduas: 44-45). De cette façon, «elle soumet le sujet à divers mécanismes de hiérarchisation, de surveillance, d’individualisation qui visent non seulement à le rendre obéissant et productif, mais également à l’attacher à une identité construite dans la relation de pouvoir: soumission aux autres et attachement à soi-même» (44-45). En ce sens, l’individu considéré comme «corps-machine» doit être formaté afin que ses capacités et sa productivité au sein du système socioéconomique soient maximisées (44-45).

L’autre versant du biopouvoir –soit la «biopolitique de la population»– amène à voir l’individu comme un «corps-espèce» dont il est nécessaire de contrôler et de moduler les processus biologiques qui l’affectent tels que la maladie, la mort, la reproduction, etc. (Foucault: 183). Ce pôle du biopouvoir se réalise à travers la mise en place de plusieurs «dispositifs de sécurité (médecine sociale, hygiène publique, assurances, etc.) selon une logique de normalisation» (Borduas: 44). Pour résumer l’ensemble, «si l’anatomo-politique s’inscrit dans l’horizon de la discipline et de l’individualisation, la bio-politique s’inscrira plutôt dans celui de la régulation et de la massification: régulation des processus biologiques globaux par des interventions au niveau de la population en tant que corps social» (ibid.).

Avec ce bref retour définitionnel, il devient somme toute apparent que nous assistons actuellement à une réactualisation et à une réarticulation profondes des formes d’application du biopouvoir sur nos vies –c’est-à-dire, comme le note Zarka, que nous assistons en temps réel au déploiement d’une véritable «biopolitique du coronavirus» pour faire face à cette période de crise exceptionnelle (5).

(Ré)actualisation et (ré)articulation du biopouvoir en temps de pandémie

Les mesures sanitaires déployées à l’échelle mondiale, comme le confinement, croisent les deux pôles du biopouvoir puisqu’elles combinent «l’individualisme de la discipline et le holisme de la biopolitique» (Godin: 14). Plus spécifiquement, pour le philosophe français Christian Godin, le masque, dont le port a d’abord été suggéré puis rendu obligatoire dans de nombreux lieux publics, est devenu non seulement «l’objet emblématique» de cette crise sanitaire, mais aussi de l’exercice du biopouvoir, «car il touche directement le corps dans ce qu’il a de plus personnalisant, le visage, et la population tout entière ravalée à n’être plus qu’une masse indifférenciée» (14). En somme, les différentes mesures telles que le port du masque, la distanciation physique, le confinement ou encore le couvre-feu correspondent à de «purs exercices biopolitiques de l’État sur les corps» (Del Fa, 2020) auxquels s’ajoutent aujourd’hui les nombreux dispositifs de surveillance électronique et de captation de données qui permettent d’étendre et de resserrer à la fois le contrôle et la gestion de la population. Tout cela témoignant, à divers degrés, d’une suspension temporaire –ou du moins d’une «adaptation»– des droits et libertés individuels afin de protéger la vie et, ultimement, d’assurer la pérennité de la société (Godin: 13). Or, devant la gravité de la pandémie, est-ce vraiment tous les corps qui sont pris en charge par ce biopouvoir et qui sont protégés par lui?

Hiérarchisation, sélection et rejet des corps: les conséquences du biopouvoir

Comme le souligne Sophie Del Fa dans un texte publié dans Le Devoir, «la crise actuelle dévoile [également] les failles de ce biopouvoir qui sélectionne les corps à sauver, essentiellement les corps actifs qui agissent dans le maintien et la reproduction du capitalisme» (Del Fa, 2020). Certains individus considérés comme plus vulnérables que d’autres face à la maladie (personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en situation d’itinérance, etc.) et qui ne participent plus ou ne peuvent plus contribuer activement au développement de la société deviennent, en ces temps de crise, des corps «délaissés», voire «sacrifiés». Le biopouvoir opère en effet une hiérarchisation de la valeur des vies et agit sur elles en conséquence, tel une «politique de vulnérabilité différentielle» (Lorenzini, 2020).

Pour illustrer son propos, Del Fa évoque ainsi la situation des personnes âgées et leur prise en charge, au Québec:

La pandémie dévoile cette facette du biopouvoir pour lequel tous les corps ne comptent pas de la même façon. Les aînés sont l’exemple le plus probant. Outre la solitude de ceux isolés qui sont en bonne santé, ils sont les premiers touchés par la mortalité du virus […] Au Québec, la pandémie a rappelé la gestion quelque peu douteuse des CHSLD2Centre d’hébergement et de soins de longue durée. rejetant les corps des aînés enfermés hors de la vie parce qu’ils ne «comptent plus». (Del Fa, 2020)

La situation en Italie au printemps 2020 constitue aussi un exemple important et d’autant plus évocateur de cette sélection et de ce rejet des corps. Au plus fort de la première vague, les services hospitaliers, débordés par un flot continu de malades couplé à un manque cruel de matériel et de personnel médical, n’ont eu d’autres choix que de trier les malades et de soigner ceux qui, en fonction de différents critères (comme l’âge et la présence de comorbidités) avaient le plus de chances de survie (Mercure, 2020). Une réalité choquante, largement diffusée et discutée dans les médias, qui servira d’avertissement aux autres États en ce qui a trait à la gestion du système de santé tout en remettant en question le fondement moral et éthique d’un tel processus décisionnel.

Malgré le vent d’espoir qu’elle apporte, la campagne de vaccination soulève à son tour plusieurs interrogations, notamment sur les plans logistique (comment assurer la production, la distribution et l’entreposage des doses de vaccins? comment organiser concrètement cette campagne de vaccination? etc.) et éthique (quels pays auront accès aux vaccins en premier3La capacité de production et de distribution des compagnies pharmaceutiques étant limitée, l’accès aux vaccins est devenu en effet un enjeu éthique et sanitaire en soi –les pays riches ayant pu commander et se prévaloir des premières doses des vaccins tant convoitées au détriment des États moins fortunés. Malgré la mise en place du programme COVAX par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui vise, entre autres, un approvisionnement et une répartition équitables des vaccins entre les nations, il n’en demeure pas moins qu’au début du mois de février 2021, elle notait que la quasi-totalité des doses (soit près de 90%) avait été réservée par des pays fortunés (Chadwick et al., 2021; OMS, 2021). Or, comme l’ont souligné le directeur général de l’OMS et de nombreux médecins, «la vaccination de nombreuses personnes dans quelques pays, laissant le virus non maîtrisé dans de grandes parties du monde, entraînera l’apparition de davantage de variants» (Chadwick et al., 2021). Le fait de ne pas assurer une distribution équitable des vaccins dans ces pays ne ferait donc que perpétuer le cycle de mutation et de transmission du virus –cela, sans compter tous les malades et les morts qui pourraient être évités.? quelles sont les tranches de la population à prioriser? etc.). En ce qui a trait à cette dernière question, comment en effet déterminer qui aura accès en premier aux vaccins? Sur quels critères se baser? Pour répondre à ces questions, les différents pays et leurs régions administratives se sont fiés aux recommandations de comités regroupant différents experts (éthiciens, médecins, etc.), afin d’établir des catégories de priorisation –les doses de vaccins étant limitées.

Si ces niveaux de priorisation montrent la volonté des États de protéger la vie des plus vulnérables et celle des professionnels de la santé –tout en faisant amende honorable pour les nombreux morts de la première vague–, ils sous-tendent également un geste (bio)politique qui vise la gestion des corps et, ultimement, la préservation de la société. Étant donné que ce sont les aînés qui sont les plus touchés par les formes graves de la maladie –menant à une prise en charge médicale beaucoup plus importante–, les gouvernements ont tout intérêt à vacciner rapidement ces individus, d’une part pour diminuer les risques de complications et de décès chez ces personnes, et d’autre part pour éviter la saturation des services hospitaliers. Autrement, comme nous avons pu le constater au Québec et ailleurs dans le monde, les hôpitaux se voient alors obligés de reporter ou d’annuler des rendez-vous médicaux ainsi que des chirurgies jugées non urgentes –de vastes opérations de délestage entraînant à leur tour des conséquences funestes pour les personnes en attente de soins.

L’abandon de certains corps par le biopouvoir (tantôt des «sacrifiés», tantôt des «morts évitables») apparaît ainsi comme un dommage collatéral d’un long et difficile combat mené contre le virus. Comme le remarquent bon nombre de penseurs, dont Agamben, la pandémie est perçue et abordée comme une guerre –appuyant de cette façon le caractère exceptionnel de la situation, mais aussi l’urgence d’agir collectivement pour vaincre cet ennemi invisible (Sfetcu: 26). Cette métaphore de la guerre, censée nous unifier et faire appel à notre sens du devoir, est sans cesse reprise dans les discours médiatiques et politiques. Les médecins et les infirmières sont désormais au front dans la guerre contre le virus –ils sont les héros ou encore les soldats de première ligne– alors que chaque individu doit faire sa part, c’est-à-dire respecter les mesures sanitaires et contribuer ainsi à l’effort de guerre. Une guerre d’autant plus absurde, souligne Agamben, que «l’ennemi n’est [plus] là-bas, il est en nous» (Agamben, cité par Sfetcu: 6).

L’état d’urgence sanitaire (comme l’état de guerre) réorganise la forme, l’application et le sens du pouvoir, faisant ainsi écho à l’état d’exception. Ce concept, tout comme celui de biopouvoir, peut nous éclairer sur les chamboulements sociopolitiques en cours, notamment en venant interroger les enjeux et les controverses qu’il soulève.

La pandémie et la reconduction d’un perpétuel état d’exception

L’état d’exception4L’état d’exception est un concept et un thème récurrent dans les écrits d’Agamben. Il est notamment abordé dans les ouvrages Homo Sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue (1997) et Homo Sacer II. État d’exception (2003), ainsi que dans un court chapitre de son essai Moyens sans fins. Notes sur le politique (1993). est le nom donné à un phénomène par lequel un État, face à une situation grave ou exceptionnelle menaçant son intégrité et celle de ses citoyens, modifie les modalités, l’étendue et l’exercice de son pouvoir. L’état d’exception entraîne la restructuration des activités de l’État et la modification du droit et des règles préalablement mis en place –instituant ainsi un mode de gouvernance ayant au centre de ses intérêts et de ses calculs la vie biologique (Genel: 11). Pour mieux saisir les nuances et les particularités de l’état d’exception, il est d’abord nécessaire de comprendre comment Agamben qualifie la vie et l’expression de ses formes. Suivant les réflexions du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein dans son ouvrage Philosophische Untersuchungen (1953) tout en s’inspirant des écrits de Foucault sur le biopouvoir et la biopolitique, Agamben propose les expressions «forme-de-vie» et «forme de vie» pour penser les articulations possibles entre les dimensions biologique, sociale et politique de la vie et les modalités du pouvoir (Savard: 1). Alors que le terme «forme-de-vie» désigne une vie qui ne peut jamais être séparée de sa forme, c’est-à-dire dans «laquelle les modes, les actes et les processus singuliers du vivre ne sont jamais simplement des faits, mais toujours et avant tout des possibilités de vie, toujours et avant tout des puissances» (Agamben, 1993), les «formes de vies» sont plutôt «un faisceau de pratiques sociales sédimentées (Ferrarese: 50), le plus souvent recodifiées en «identités juridico-sociales5Par exemple, une étudiante, une journaliste ou encore une politicienne représentent ainsi toutes une «forme de vie».» (Agamben, 1993). Contrairement à la «forme-de-vie», une «forme de vie» peut être séparée de sa forme, laissant à découvert une «vie nue», qui serait dépourvue de ses qualités, de ses possibilités, et donc de sa puissance (Ferrarese: 53).

La vie nue répond à trois critères qui permettent d’en définir les pourtours: 1) elle est indicible; 2) elle est assujettie aux processus biologiques et aux nécessités physiologiques d’un corps; 3) elle est exposée à la maladie, aux blessures et à la mort (donc au droit de vie et de mort du pouvoir souverain) (ibid.: 53-54). Quels liens pouvons-nous alors tisser entre la vie nue et la vie biologique? Agamben précise à ce sujet:

La vie biologique, forme sécularisée de la vie nue, qui a en commun avec celle-ci l’indicibilité et l’impénétrabilité, constitue ainsi littéralement les formes de vies réelles en formes de survie, tout en restant impensée en elles comme l’obscure menace qui peut s’actualiser d’un coup dans la violence, dans l’extranéité, dans la maladie, dans l’accident. (Agamben, 1993)

Agamben note que le pouvoir politique devrait normalement se fonder en dernière instance sur la vie nue et chercher plutôt à gouverner l’ensemble des formes de vie. Or, lorsqu’il y a état d’exception, la vie nue est celle qui devient condition, mais aussi sujet du pouvoir. Apparaissant comme une «manifestation radicale» du pouvoir souverain, l’état d’exception se légitime par l’état d’urgence pour agir directement sur la vie nue (Ferrarese: 55). En ce sens, «la vie nue, sa séparation de toute forme est la présupposition secrète du pouvoir souverain», de sorte que «le pouvoir n’a en face de lui que la pure vie biologique sans aucune médiation» (Agamben, cité par Ferrarese: 55 et 63). Cela dit, la professeure Estelle Ferrarese souligne que le geste souverain ne s’exprime pas seulement par la scission opérée entre la vie et sa forme, et par l’exposition du corps aux blessures et à la mort –elle ajoute ceci:

Contrairement à ce qu’Agamben semble supposer à propos de sa propre réflexion, ce n’est pas la vulnérabilité corporelle première, celle des corps tuables, qui garantit la souveraineté, mais une autre exposition, qui remplace et cèle la disponibilité à la blessure et au meurtre: une vulnérabilité à la négligence politique. (56)

Qui plus est, selon le philosophe italien, le recours à l’état d’exception serait devenu la règle avec le temps, puisque «le pouvoir aujourd’hui n’a d’autre forme de légitimation que l’état d’urgence et partout et continuellement en appelle à lui et travaille en même temps secrètement à sa production» (Agamben, 1993). Cela se traduit, depuis plus de trois siècles déjà, par une forte tendance, sur le plan des stratégies politiques, à «médicaliser» et à «rationaliser» chaque pan de la société, témoignant d’un «processus de médicalisation de la politique et [d’]une politisation de la médecine» (Sfetcu: 9) qui permet de justifier et de légitimer l’intervention de l’État sur les corps individuels et, par extension, sur le corps social, afin de les «protéger». L’ensemble des mesures prises dans un contexte exceptionnel, remettant à l’avant-plan la dimension biologique de la vie nue (et sa fragilité), servirait à reconduire perpétuellement la nécessité d’une biopolitique et de l’application du biopouvoir:

L’histoire du pouvoir est celle de l’affirmation croissante de la biopolitique, et de l’extension de la décision sur la vie nue. Elle est marquée par deux éléments: d’une part, la vie nue, qui constituait le fondement caché de la souveraineté, devient la «forme de vie dominante» et le point d’ancrage direct du pouvoir; parallèlement «l’état d’exception est devenu la règle». (Genel: 11)

Pour Agamben, la pandémie de Covid-19 est sans doute l’exemple le plus évocateur, voire le point culminant, de cette tendance grandissante à employer l’état d’urgence comme mode de gouvernance couplé à l’usage de dispositifs de biosécurité toujours plus envahissants (Sfetcu: 5).

De la biosécurité au despotisme médico-technocrate

Cette nouvelle «normalité» que génère l’état d’urgence sanitaire, et qui devrait, par conséquent, être temporaire, risque de devenir permanente (si ce n’est pas déjà fait) s’inquiète Agamben, pour qui «les épidémies pourraient fournir le prétexte idéal pour étendre ces mesures, au-delà de toute limitation6Très critique à l’endroit des différentes mesures adoptées par les États du monde en réponse à la pandémie, Agamben juge que la menace que représente le virus est «peu sérieuse», voire fortement «exagérée» et, par conséquent, que les stratégies politiques employées sont «irrationnelles» et leur justification «infondée». Un point de vue controversé qu’il énonce dans de courts articles et dont il nuancera les propos avec le temps. Ces derniers seront tout de même à leur tour vertement critiqués par plusieurs auteurs (Sotiris; Žižek; etc.). Le point de vue qu’offre Agamben, malgré la polémique qui l’entoure, demeure intéressant (même pertinent) puisqu’il met justement en lumière les divergences d’opinions quant aux enjeux sociopolitiques majeurs soulevés par la pandémie de Covid-19 et à la manière de les appréhender.» (Agamben, cité par Sfetcu: 5). Pour le philosophe, outre les exemples de débordements du biopouvoir et d’abandon de certains corps par la biopolitique, le danger principal d’un tel état d’exception perpétuellement reconduit se perçoit dans le fait de vivre une vie continuellement privée de sa forme –où la vie nue est en passe de devenir une «vie vide», c’est-à-dire dictée uniquement par la peur de la perdre. Il note à cet effet que «les gens se sont tellement habitués à vivre dans des conditions de crise et d’urgence permanentes qu’ils ne semblent pas remarquer que leur vie a été réduite à un état purement biologique» (Agamben, cité par Sfetcu, 2020: 6).

Malgré la nature hautement disruptive des mesures et des restrictions imposées dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, les individus semblent en effet prêts à s’y soumettre puisqu’elles leur apparaissent comme les seuls moyens légitimes de freiner la pandémie et ainsi de préserver la vie du plus grand nombre possible. Comme le note Godin, cette pandémie tend à montrer que «la protection offerte par l’État (parce qu’exigée de lui) n’est plus seulement sociale (selon le paradigme de l’État-providence), mais biologique. Voilà le sens de l’Événement» (20). De cette façon, l’état d’exception et les chamboulements de l’exercice du pouvoir qu’il implique ne paraissent plus imposés, mais nécessaires pour garantir la pérennité de la société. Respecter les mesures devient une forme de participation citoyenne tout en représentant un geste de bienveillance à l’égard de son prochain. Pour Agamben, qui s’appuie sur les écrits de Patrick Zylberman:

[Tout cela ne fait que témoigner de] l’organisation intégrale du corps des citoyens de façon à renforcer le maximum d’adhésion aux institutions de gouvernement, en produisant une sorte de civisme superlatif dans lequel les obligations imposées sont présentées comme des preuves d’altruisme et le citoyen n’a plus droit à la santé (health safety), mais devient juridiquement obligé à la santé (biosecurity). (Agamben, 2020)

La pandémie semble pousser le paradigme de la biosécurité à l’extrême –la population est placée sous l’égide, mais aussi sous l’ordre de la médico-technocratie. Une obsession de la sécurité sanitaire permettant de justifier et d’appliquer un contrôle plus étroit sur la population, lequel est, par ailleurs, d’autant plus prégnant aujourd’hui avec l’utilisation croisée des multiples technologies de traçage et de captation de données biométriques servant à identifier les malades, à évaluer la gravité de leurs symptômes, à retracer leurs déplacements et leurs contacts ou encore à assurer le respect des mesures et des restrictions sanitaires. Or, l’emploi de ces «solutions technocratiques-technologiques» ne vise pas uniquement une gestion et une surveillance accrue des individus. Les outils numériques, et notamment l’intelligence algorithmique computationnelle, s’avèrent aussi indispensables pour étudier rapidement et efficacement le virus afin de connaître «son comportement, ses modes de propagation et les traitements envisageables» (Dionne et Paquette: 2).

Cela dit, certains auteurs (Desbois; Poullet et al.; etc.) se demandent si la pandémie ne serait pas en train de faire progressivement disparaître les «modes de gouvernance démocratique tels que nous les avons connus au profit d’une gouvernance d’un nouveau genre fondée sur les technologies de l’intelligence artificielle (IA) et la gouvernementalité algorithmique» (Jamet et Truchon: 55). Certains croient en effet que les technologies numériques –notamment de surveillance, de biométrie et de géolocalisation– constituent les nouveaux instruments du biopouvoir puisqu’ils permettent non seulement de renforcer les mécanismes biopolitiques visant à réguler la population, mais aussi (par le biais de corrélations de données prélevées sur cette même population) de prévenir, d’orienter et de piloter d’emblée les déplacements et les comportements possibles. Dans cette optique, il est alors possible d’avancer l’idée que la pandémie nous plonge au croisement des mécanismes sociotechniques du contrôle et de l’exercice du pouvoir propres aux sociétés disciplinaires et aux sociétés de contrôle7Appelées à remplacer progressivement les sociétés disciplinaires au courant du 20e siècle, les sociétés de contrôle, concept élaboré par Gilles Deleuze et décrit notamment dans Post-scriptum sur les sociétés de contrôle (1990), se caractérisent par un mode de gouvernance essentiellement basé sur le numérique et ses dispositifs. Chaque individu devient une sorte de «dividuel», alors que les masses correspondent à des échantillons de données –ce qui permet «une modulation constante s’appliquant presque sans discontinuités, à tous les aspects de la vie quotidienne des êtres humains» (Lorenzini, 2016). –se manifestant par une réactualisation de dispositifs de (bio)sécurité et de procédés disciplinaires explicites et coercitifs, couplés à une forme de contrôle omniprésente, implicite et non coercitive rendue possible par la multiplication des dispositifs numériques.

L’établissement de mesures sanitaires strictes touchant directement les droits et libertés individuels ébranle certainement les valeurs démocratiques partagées par la plupart des sociétés occidentales modernes, en interrogeant le rapport entre État et société. Agamben et d’autres auteurs arrivent ainsi à cette conclusion hâtive «[qu’]il n’existe plus de différence entre état d’urgence et état d’exception» et, par extension, «[qu’]il n’y a plus aucune différence entre États démocratiques et États despotiques» (Godin: 19). Godin explique que ce serait toutefois un faux raisonnement, démenti par «l’attitude respective de ces États concernant l’autorisation, la production et la diffusion des technologies de traçage des personnes infectées» (19). Si certaines mesures comme la distanciation physique et le port du masque sont de mises dans la plupart des États, le recours aux appareils de surveillance de masse et autres dispositifs électroniques ainsi que le type d’usage qui en est fait varient grandement d’une société à l’autre et selon le régime politique en place. Autrement dit, «s’il y a un biopouvoir désormais mondialisé, il y a des biopolitiques spécifiques à chaque État, même si, on l’a vu lors de la présente crise, les biopolitiques convergent fortement» (ibid.: 22). Il est donc pertinent de se pencher sur quelques exemples afin de mieux observer les différences entre les biopolitiques et les usages numériques qui s’y rattachent.

Les différents rôles et usages des technologies en temps de pandémie

Le chercheur Dominique Desbois remarque que dans le cas des régimes autoritaires, les actions entreprises pour freiner et contenir le virus ne paraissent pas, d’un point de vue extérieur, particulièrement exceptionnelles –le pouvoir en place dans ces États ayant déjà recours à un ensemble de stratégies politiques et de mesures coercitives pour assurer et faciliter le contrôle de l’information et de la population (4). Cela dit, la pandémie aura tout de même servi de prétexte, voire de tremplin, pour légitimer et étendre encore plus l’emploi d’outils numériques à des fins de gestion et de surveillance des individus, notamment avec les appareils biométriques, les technologies de reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle. Par exemple, au printemps 2020, le gouvernement chinois, en collaboration avec des firmes privées, a fait installer dans les gares et les aéroports proches des centres urbains des caméras thermiques (pour déceler les individus présentant une température corporelle plus élevée que la normale) couplées à un système d’intelligence artificielle de reconnaissance faciale capable d’identifier les individus même s’ils portent des masques (ibid.: 2). En plus d’utiliser ces outils d’identification et de surveillance, la Chine a fait appel à des robots nettoyeurs (remplaçant ainsi les éboueurs) pour désinfecter les rues des zones à risque ou mises en quarantaine, alors que, évoque Desbois, «dans les régions plus reculées du pays, les autorités locales [faisaient] voler des drones équipés de haut-parleurs et surveill[aient] les citoyens repérés dans les zones ouvertes sans masque facial» (4). Tout cela témoigne d’un vaste appareillage biopolitique et numérique permettant une gestion beaucoup plus étroite de la population.

Les systèmes de géolocalisation ainsi que les programmes de reconnaissance faciale permettant l’identification en temps réel des individus ne sont cependant pas l’apanage des régimes autoritaires, puisque, comme le font remarquer Poullet et ses collègues en citant des pays comme la Corée du Sud et l’Italie (60), certaines sociétés ayant un mode de gouvernance démocratique s’appuient aussi sur l’usage de ces technologies pour tenter d’endiguer la propagation du virus. Bien que l’étendue et les formes que prend leur utilisation varient sensiblement d’un État à l’autre en fonction de la législation en place, des ressources disponibles, mais aussi selon leur acceptabilité sociale.

Au sein des États démocratiques, plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, l’usage des technologies de traçage, de reconnaissance faciale et de biométrie rencontre beaucoup plus de réticence de la part de la communauté scientifique et de la population en général (Desbois: 7). Cela donne lieu, par conséquent, à une présentation et à une application différentes des mesures sanitaires qui doivent souvent faire l’objet de discussions, de consultations et d’études par divers types de comités avant d’être approuvées. Ainsi, dans le cas de l’Europe:

[L]a reconnaissance faciale bénéficie du strict encadrement juridique réservé dans le Règlement européen pour la protection des données personnelles (RGPD) aux traitements biométriques qui sont interdits en principe sauf cas particuliers avec consentement expresse des personnes, pour protéger un intérêt public important ou des intérêts vitaux. (Ibid.: 7)

Dans ce contexte, la pandémie donne ainsi l’occasion à certains États de recueillir «des données agrégées et pseudonymisées, de manière à surveiller les déplacements des personnes, étudier les foyers d’épidémie et le respect de la distanciation sociale» (Poullet et al.: 60). Il n’en demeure pas moins que, en ce qui a trait à l’utilisation de dispositifs numériques de traçage et autres, la plupart des pays occidentaux optent davantage pour des solutions non coercitives comme les applications mobiles de notification d’exposition au virus8Ce type d’application, utilisant le système Bluetooth des téléphones intelligents, permet d’échanger des codes à chiffres avec d’autres appareils présents dans un certain périmètre. Régulièrement, l’application met à jour la liste des codes captés et enregistrés pour vérifier si l’un d’eux est rattaché à une personne ayant signalé sur la plateforme avoir reçu un diagnostic positif au virus dans les derniers jours. Dans ce cas, l’application avertit automatiquement les utilisateurs qui se sont trouvés à proximité de cette personne (qui demeure anonyme), lesquels peuvent alors s’isoler de manière préventive et effectuer un test de dépistage (Gouvernement de France, 2020; Gouvernement du Canada, 2020; Poullet et al.: 60). auxquelles les citoyens peuvent adhérer de manière volontaire.

Connues sous divers noms et diverses versions selon les pays9Ainsi, en France, l’application utilisée à la grandeur du pays se nomme TousAntiCovid. En Belgique, il s’agit plutôt de l’application Covid19stop, alors qu’au Canada elle s’intitule Alerte COVID., ces plateformes collaboratives fonctionnent essentiellement selon les mêmes principes et procédés tout en ayant sensiblement les mêmes objectifs soit: 1) Sensibiliser les gens à l’importance de la distanciation sociale tout en les responsabilisant; 2) doter les individus d’un moyen rapide et anonyme d’être prévenus en cas de contacts rapprochés avec une personne déclarée positive au virus ou, inversement, de se signaler soi-même pour avertir les autres; 3) dresser un portrait général permettant de suivre l’évolution du virus dans la population.

Malgré tout, ce type d’application continue d’inspirer une certaine méfiance à la population et de soulever plusieurs interrogations chez les spécialistes des enjeux numériques et de la protection de la vie privée. En plus de ces réticences, son utilisation se heurte également à de nombreux obstacles (notamment concernant les données qu’il permet de capter et d’emmagasiner) sur les plans juridique et éthique –comme en témoigne plus spécifiquement, au Québec, la saga entourant l’application COVI (développée par le Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle) qui s’est conclue par un échec, celle-ci n’ayant jamais vu le jour (Jamet et Truchon: 59).

En somme, puisque l’adhésion à ces applications de traçage se fait sur une base volontaire et que, par conséquent, leur efficacité dépend entièrement du nombre de personnes les utilisant, il est d’autant plus important pour les gouvernements que les individus considèrent cet outil comme un moyen essentiel et sécuritaire de se protéger soi-même et de protéger les autres de la Covid-19. C’est pourquoi, dans les États possédant une application de ce genre, de nombreuses campagnes ont été mises sur pied afin d’inciter les gens à la télécharger et à l’utiliser. Cela dit, selon l’avocate et militante Noémie Levain, ces stratégies et ces discours politiques ne sont «qu’une manière de faire accepter un outil de surveillance en le vendant comme un recours contre la pandémie» (Jung, 2020).

Enfin, à travers ce survol d’exemples, nous comprenons bien que les mécanismes biopolitiques et les dispositifs numériques désormais employés pour les renforcer varient grandement d’une société à l’autre ou, autrement dit, que «les gouvernements adoptent des stratégies conditionnées par leurs capacités sanitaires ainsi que par leur mode de gouvernance, autoritaire ou démocratique» (Desbois: 8).

À l’aube d’une nouvelle normalité sociopolitique?

Au fil l’article, nous avons pu constater non seulement que la pandémie modifie notre perception de la vie, de ses formes et de la valeur qui lui est accordée, mais que ce contexte particulier réarticule aussi le rapport entre État et société. Dans un premier temps, grâce aux différentes réflexions soulevées, nous avons pu montrer comment la crise sanitaire et sociopolitique actuelle réactualise l’application du biopouvoir et sa prégnance à travers le monde. Une nouvelle forme de «biopouvoir pandémique» –dont l’exercice semble d’autant plus renforcé par le recours aux dispositifs numériques– laisse, parallèlement, les corps exposés à la négligence de ce même pouvoir politique qui sélectionne les corps et hiérarchise la valeur des vies. Dans un second temps, cet état des lieux a également été l’occasion d’observer et d’interroger les apports ainsi que le rôle des technologies numériques –notamment les dispositifs de captation de données, de traçage et de surveillance– dans la gestion de cette pandémie. Bien que, comme nous avons pu le voir, l’étendue de leur usage et leur degré d’acceptabilité sociale varient grandement selon les sociétés –chaque pays n’ayant pas la même «culture numérique», ni les mêmes ressources, ni les mêmes législations en ce qui concerne l’utilisation de ces technologies et la protection de la vie privée (Poullet et al.: 61).

Certes, comme l’ont souligné des chercheurs, la crise sanitaire actuelle accélère le déploiement à grande échelle des technologies, et notamment de l’intelligence artificielle. Ces outils sont devenus essentiels –particulièrement dans le milieu de la recherche scientifique– pour étudier le virus, le comprendre et, ultimement, développer des solutions (comme les vaccins) visant à l’enrayer. Outre ces percées importantes et prometteuses, les technologies numériques sont aussi devenues, plus que jamais, un ensemble de moyens techniques prisé par les États pour établir –dans un objectif de biosécurité– une gestion et une surveillance accrues de la population. Le caractère exceptionnel de la crise –entraînant l’état d’urgence sanitaire dans la plupart des pays– vient justifier l’application de mesures sanitaires strictes tout comme le recours aux dispositifs numériques. Cela dit, certains se demandent (comme Agamben et d’autres) si la pandémie ne représenterait pas l’occasion idéale pour les États démocratiques d’étendre et de normaliser à long terme ces pratiques et le vaste appareillage de (cyber)surveillance qu’elles sous-tendent désormais. De sorte que les individus, désensibilisés, ne remettraient plus en question la nécessité et le bien-fondé de ces stratégies d’exercice du biopouvoir sur leur vie. Ainsi, si le contexte de pandémie nous amène à réfléchir aux multiples usages du numérique, à ses apports et ses limites, cette crise interroge aussi, de manière plus fondamentale, les modes de gouvernance en place tout en mettant de l’avant le fragile équilibre entre les libertés individuelles et le bien commun de la société.

Il est bien difficile, pour les individus, de remettre ouvertement en question les motivations et les fondements sur lesquels reposent les décisions politiques prises pour faire face à la crise (ainsi que leur impact à long terme) sans que cela ne soit perçu comme de l’inculture, un acte de dissidence ou bien de la rhétorique complotiste. En effet, la menace que représente le virus est encore si vive que tout dialogue ou discours critique semble s’affaiblir, voire s’abolir de facto pour se ranger du côté du pouvoir. Devant l’urgence d’agir, les stratégies biopolitiques employées et les arguments fournis en leur faveur ne sont ni discutables ni contestables tant que la pandémie perdure. Il est évident qu’une fois que la menace de mort sera, pour ainsi dire, une réalité moins imminente (grâce, en grande partie, à la vaccination), le discours critique retrouvera sa propre puissance en démontrant comment certaines de ces stratégies étaient, peut-être, en fin de compte, infondées ou mal avisées. Chose certaine, la pandémie entraîne (et continuera d’entraîner pendant de nombreuses années) de profonds changements qui pourraient bien marquer l’aube d’une nouvelle normalité sociopolitique. C’est pourquoi il est d’autant plus important –que l’on soit chercheur, penseur ou citoyen– de prendre du recul sur la situation actuelle, de réfléchir, et d’interroger les décisions politiques qui marqueront les esprits, mais aussi les corps et les vies de demain.

Bibliographie

- 1Le biopouvoir (et la biopolitique) est un concept d’abord introduit par Foucault dans l’ouvrage Histoire de la sexualité. Tome I: La volonté de savoir (1976). Il a également été discuté dans certains cours, dont Il faut défendre la société (1975-1976) ou encore Sécurité, territoire, population (1977-1978), présentés au Collège de France.

- 2Centre d’hébergement et de soins de longue durée.

- 3La capacité de production et de distribution des compagnies pharmaceutiques étant limitée, l’accès aux vaccins est devenu en effet un enjeu éthique et sanitaire en soi –les pays riches ayant pu commander et se prévaloir des premières doses des vaccins tant convoitées au détriment des États moins fortunés. Malgré la mise en place du programme COVAX par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui vise, entre autres, un approvisionnement et une répartition équitables des vaccins entre les nations, il n’en demeure pas moins qu’au début du mois de février 2021, elle notait que la quasi-totalité des doses (soit près de 90%) avait été réservée par des pays fortunés (Chadwick et al., 2021; OMS, 2021). Or, comme l’ont souligné le directeur général de l’OMS et de nombreux médecins, «la vaccination de nombreuses personnes dans quelques pays, laissant le virus non maîtrisé dans de grandes parties du monde, entraînera l’apparition de davantage de variants» (Chadwick et al., 2021). Le fait de ne pas assurer une distribution équitable des vaccins dans ces pays ne ferait donc que perpétuer le cycle de mutation et de transmission du virus –cela, sans compter tous les malades et les morts qui pourraient être évités.

- 4L’état d’exception est un concept et un thème récurrent dans les écrits d’Agamben. Il est notamment abordé dans les ouvrages Homo Sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue (1997) et Homo Sacer II. État d’exception (2003), ainsi que dans un court chapitre de son essai Moyens sans fins. Notes sur le politique (1993).

- 5Par exemple, une étudiante, une journaliste ou encore une politicienne représentent ainsi toutes une «forme de vie».

- 6Très critique à l’endroit des différentes mesures adoptées par les États du monde en réponse à la pandémie, Agamben juge que la menace que représente le virus est «peu sérieuse», voire fortement «exagérée» et, par conséquent, que les stratégies politiques employées sont «irrationnelles» et leur justification «infondée». Un point de vue controversé qu’il énonce dans de courts articles et dont il nuancera les propos avec le temps. Ces derniers seront tout de même à leur tour vertement critiqués par plusieurs auteurs (Sotiris; Žižek; etc.). Le point de vue qu’offre Agamben, malgré la polémique qui l’entoure, demeure intéressant (même pertinent) puisqu’il met justement en lumière les divergences d’opinions quant aux enjeux sociopolitiques majeurs soulevés par la pandémie de Covid-19 et à la manière de les appréhender.

- 7Appelées à remplacer progressivement les sociétés disciplinaires au courant du 20e siècle, les sociétés de contrôle, concept élaboré par Gilles Deleuze et décrit notamment dans Post-scriptum sur les sociétés de contrôle (1990), se caractérisent par un mode de gouvernance essentiellement basé sur le numérique et ses dispositifs. Chaque individu devient une sorte de «dividuel», alors que les masses correspondent à des échantillons de données –ce qui permet «une modulation constante s’appliquant presque sans discontinuités, à tous les aspects de la vie quotidienne des êtres humains» (Lorenzini, 2016).

- 8Ce type d’application, utilisant le système Bluetooth des téléphones intelligents, permet d’échanger des codes à chiffres avec d’autres appareils présents dans un certain périmètre. Régulièrement, l’application met à jour la liste des codes captés et enregistrés pour vérifier si l’un d’eux est rattaché à une personne ayant signalé sur la plateforme avoir reçu un diagnostic positif au virus dans les derniers jours. Dans ce cas, l’application avertit automatiquement les utilisateurs qui se sont trouvés à proximité de cette personne (qui demeure anonyme), lesquels peuvent alors s’isoler de manière préventive et effectuer un test de dépistage (Gouvernement de France, 2020; Gouvernement du Canada, 2020; Poullet et al.: 60).

- 9Ainsi, en France, l’application utilisée à la grandeur du pays se nomme TousAntiCovid. En Belgique, il s’agit plutôt de l’application Covid19stop, alors qu’au Canada elle s’intitule Alerte COVID.