Article ReMix

Écritures de la rencontre

(Credit : © Francine Saillant)

Au cœur de l’anthropologie et depuis ses origines se trouve le thème de la rencontre: c’est en effet en acceptant son risque et ses modalités que l’anthropologue apprend son métier, approfondit ses lectures des mondes et des existences qui s’offrent à lui, développe des propositions de divers ordres qui se présentent comme des connaissances venant appuyer à la fois la profonde diversité des cultures et le commun de ce que serait l’humanité.

Au cours des trente dernières années, la question de la représentation des rencontres des altérités fut au cœur de nombreuses polémiques et controverses. Les débats ouverts par les postmodernes tout comme ceux des tenants des études féministes et postcoloniales ont foisonné. Ils sont venus questionner l’autorité ethnographique et les formes que devraient prendre, ou non, les représentations des altérités, allant jusqu’à se demander si cette idée d’«autre» a toujours sa place (Laplantine et Saillant, 2005).

Ces questionnements ont aussi rejoint le monde de l’art et les critiques ont été tout aussi importantes à l’endroit des artistes jugés non suffisamment sensibles aux groupes minorisés et aux effets des représentations hégémoniques sur ces groupes. La récente polémique autour du spectacle SLĀV, création des artistes Betty Bonifassi et Robert Lepage, en est un exemple probant1Voir le journal Le Devoir édition du 7 juillet 2018 et encore plus récemment celui de Kanata2Voir le Journal Le Devoir, édition du 27 juin 2017, également création de Robert Lepage en collaboration avec Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil. Se complexifiant plus que jamais, ce questionnement a pris des proportions encore plus fortes avec le développement des méthodologies participatives qui transforment les sujets des enquêtes ethnographiques en auteurs de leurs propres images ou tout au moins en co-auteurs et qui transforment aussi les sujets de projets artistiques en créateurs et co-créateurs. Si la question de la représentation des altérités et des «altérisés» se trouve au cœur des interrogations épistémologiques qui marquent tant l’anthropologie que l’art maintenant, ces interrogations se trouvent le plus souvent reliées à un désir de représentation(s) plus juste(s) de ceux qui ont été altérisés, voire de leur place dans l’élaboration de telles représentations (Lamoureux 2018). Cette exigence de justesse, voire de justice, dans le champ scientifique comme dans le champ esthétique, se traduit de plusieurs façons. Elle prend la forme de pratiques hautement réflexives de la part des anthropologues, l’objectivité aveugle et le scientisme objectivant, lesquelles s’appuient sur des méthodes impliquant directement «l’autre» dans cette mise en représentation. C’est notamment dans un désir de sortir des problèmes engendrés par la réification scientifique, mais aussi par l’esthétisation des altérités, donc des héritages des colonialismes, que de nouvelles pratiques ethnographiques et artistiques voient le jour. Dans ce contexte, des pratiques artistiques ont commencé à poindre au cours des années 2000, non pas comme une réponse directe aux interrogations théoriques des anthropologues, mais comme des voies d’innovations méthodologiques venant ouvrir des terrains fort peu explorés jusque là dans les ethnographies. Des artistes puisent pour leur part des inspirations inédites dans les matériaux ethnographiques classiques et actuels (voir par exemple le catalogue de la dernière Biennale de Venise [Macel, 2017] ou encore celui de la Ghetto Biennale de Port au Prince préparé par l’anthropologue artiste Leah Gordon [2017]), créant la brèche nécessaire à de nouvelles expérimentations esthétiques. Et si de nouveaux modes de représentations ressortent de ces innovations et expérimentations, on ne peut que constater leur amplification avec la révolution numérique. La démocratisation des outils numériques (photographie, vidéo, médias sociaux) fait désormais partie de l’ordinaire des pratiques anthropologiques et artistiques en appellant à ce qu’un Jean Rouch identifiait comme une anthropologie partagée (Windler, 2012), ou encore à ce que Beuys (2005) nommait art anthropologique. Il n’en fallait pas plus pour que se renouvelle la rencontre de l’art et de l’anthropologie, distincte des écoles de pensée qui ont donné lieu à ce que l’on appelle communément anthropologie de l’art.

Par cette contribution, je ne souhaite pas reprendre tous les débats ayant largement transformé l’anthropologie et l’art à partir des années 1980, ainsi que leurs relations, pas plus que je ne propose une revue exhaustive des effets de la révolution des images sur les pratiques disciplinaires qui en découlent, un exercice qui irait bien au-delà des contraintes de ce numéro. Je propose plutôt de reprendre certaines de ces questions à partir de mon parcours personnel, en prenant un risque autobiographique. Je souhaite par cela refaire une part de ce que fut mon parcours d’anthropologue mais aussi d’artiste, en reprenant certaines des questions qui s’imposèrent tout du long de ce parcours: si l’art et l’anthropologie ont semblé se tourner le dos durant longtemps, voire presque s’ignorer en tant que pratiques de recherche, ces pratiques se sont peu à peu réconciliées allant même jusqu’à s’adosser l’une sur l’autre. C’est donc de manière subjective que j’aborde ces entrelacs de l’art et de l’anthropologie, en espérant que cette forme puisse éclairer les questions qui traversent ce numéro.

Cela est un fait que l’art est plus que jamais présent sur mes divers terrains, il en déborde même. En y réfléchissant bien, cela n’est pas nouveau, il y eut bien «quelque chose» qui, pour moi, échappa aux ethnographies plus conventionnelles dont je suis l’auteure et qui porte aujourd’hui un nom non équivoque, celui d’art. Considérant l’espace imparti, ce ne sont que des fragments biographiques que je relaterai ici, en me référant à chaque fois à une expérience qui fut en quelque sorte première et qui inaugura dans mon parcours une transition dans la manière de questionner le monde et les mondes. Toutes les expériences sont loin d’être mentionnées. Ces moments furent en quelque sorte des étapes. Afin de donner une forme d’unité à ce qui est nécessairement fragmenté, j’ai choisi de prendre le visage comme fil conducteur de chacune de ces expériences et ainsi, des visages apparaîtront depuis les différents modes d’écriture que j’ai pratiqués à ce jour. J’ai évoqué plus haut le thème de la rencontre, celle-là même qui est au cœur de la pratique anthropologique, et le visage en est évidemment l’une des marques au sens où le pensait Levinas (1982).

Écriture I – Poésie

Lorsque le poète déploie sa narration et ses métaphores, il propose des mondes, le sien bien sûr, il explicite aussi un autre monde possible, il ensauvage les mots, il leur enlève cette patine du trop dompté, il rend compte de ce que le langage enferme d’hégémonique dans les représentations: il crée du divers depuis la diversité prenant l’altérité comme matière, ce que je tentais de faire par des lignes publiées en 1981 alors que je m’apprêtais à publier mes premières pages en tant qu’anthropologue.

Extrait de Ruptures, 1981.

(Credit : © Francine Saillant)

L’anthropologue que je devenais vivait une scission grandissante entre écriture scientifique et écriture poétique tout en se passionnant pour les deux modes d’écriture. Au cours de cette période, j’ai cherché à déconstruire l’hégémonie médicale, à la dégager de son opacité, à saisir le pouvoir derrière les langages classificatoires et nosographiques de la psychiatrie, alors que je faisais, tant dans ma vie personnelle auprès de proches que dans mon expérience professionnelle d’anthropologue, l’expérience de la folie au plus près. Lorsque l’anthropologue rend compte des hégémonies en les reconstruisant, en les objectivant, il re(crée) (description/analyse) et crée un monde (mise en scène), ne serait-ce que par le texte. La description ethnographique est toutefois rarement poétique (quoique cela ne soit pas totalement exclu); cette écriture a quelque chose de très aride, elle échappe à la poétique des mondes, elle jette souvent dehors sa poésie, car le risque de non science est trop grand. Le pouvoir narratif et descriptif passerait, selon sa forme la plus convenue, par une analyse distanciée d’un monde pourtant vécu par l’anthropologue. Je parle ici de ce que produit l’anthropologue et non de ce que les participants racontent à l’anthropologue. Dans une sorte de délire sémioscientifique sur la folie, par mes écrits dits scientifiques, je sortais de l’expérience pourtant intime que j’en avais, et à propos de laquelle j’écrivais à côté. J’oblitérais alors les regards souffrants, la violence, l’enfermement, les propos étranges et qui m’étaient étrangers propos d’humains qui frappaient littéralement leur tête contre les murs, casques de football sur la tête. Je cherchais à faire apparaître ces visages, ces rêves de raison qui engendrent des monstres pour reprendre Goya. J’ai, sans le vouloir, effacé le visage de ceux et celles dont je parlais comme scientifique en herbe en me centrant justement sur ces mécanismes, et j’ai placé la poésie dans un dehors, une case à part, en séparant l’existant et le possible par un acte de schize que je considère aujourd’hui indigeste. Pendant de longues années, l’écriture poétique se plaça à l’ombre de l’écriture scientifique.

Écriture II – Images

Pour proposer une narration moins asséchée des mondes, les anthropologues ont de plus en plus recours à ce qu’ils nomment l’anthropologie visuelle. La production d’images, la création cinématographique, sert d’appui à la description des mondes et au partage des descriptions sous forme de documentaire sur et avec des communautés. Un genre peu prisé par l’académie. C’est ce que j’ai voulu faire à partir des années 2000 afin de combiner narration scientifique et artistique, d’abord par l’écriture d’une ethnographie à propos d’un réseau d’aide humanitaire autour du handicap (Saillant, 2007), puis d’un très court film, Buscapé (en portugais Aller à la rencontre de) (Saillant et Fougeyrollas, 2007). Ce film contient des images montrant une forme de sensibilité aux visages et aux corps «différents», à la cohabitation du divers, ce que ne donne pas à voir tout à fait le texte ethnographique publié la même année. Par cet acte filmique, je re (créais) un monde (reproduction d’un atelier de danse) mais je n’avais pas alors conscience de le créer également par le film, c’est-à-dire de le traduire avec sa poétique et son esthétique (mise en scène). Par ces images, je sortais officiellement de la narration scientifique pure (à mon insu) et j’introduisais de la texture, de la forme, de la couleur, une hypersensibilité, une subjectivité assumée. J’ai fait apparaître des visages, des corps, des rencontres, partageant l’intime, couchée sur le sol, filmant au centre d’une danse, laissant la caméra pour danser avec, puis reprenant la caméra pour voir ensemble. Les visages des personnes, certaines autrefois enfermées pendant une trentaine d’années dans une institution asilaire, apparurent ici comme aucune page sans doute de mon ouvrage ethnographique ne permettait de le faire du moins à ce degré. L’existant et le possible se rencontraient. J’ai créé ce monde par l’écriture filmique, j’en ai saisi une partie par une sorte de zoom in prolongé. Je distingue ici re(création) au sens de reproduction par la description dense et création au sens de propositions sur le monde par la mise en scène de mondes qui ne sont pas que plausibles mais possibles par l’artographie (Springgay, Irwin, Leggo et Gouzouasis 2008).

J’ai été hantée par l’image à partir de l’expérience de ce premier film qui fut ensuite suivie de plusieurs autres. Un peu comme si les mots auxquels j’étais si habituée, tant en poésie qu’en ethnographie, avaient perdu à mes yeux de leur pouvoir. Cette hantise a été celle de la captation de la rencontre, de cette rencontre de l’altérité, de la signification de ma présence, de ce moi-là en train de regarder et de vouloir traduire, du regard de l’autre sur moi et non pas seulement de mon regard sur eux, et aussi de cette idée de co-présence.

Extrait du vidéo Buscapé, 2006

Écriture III – Dessin

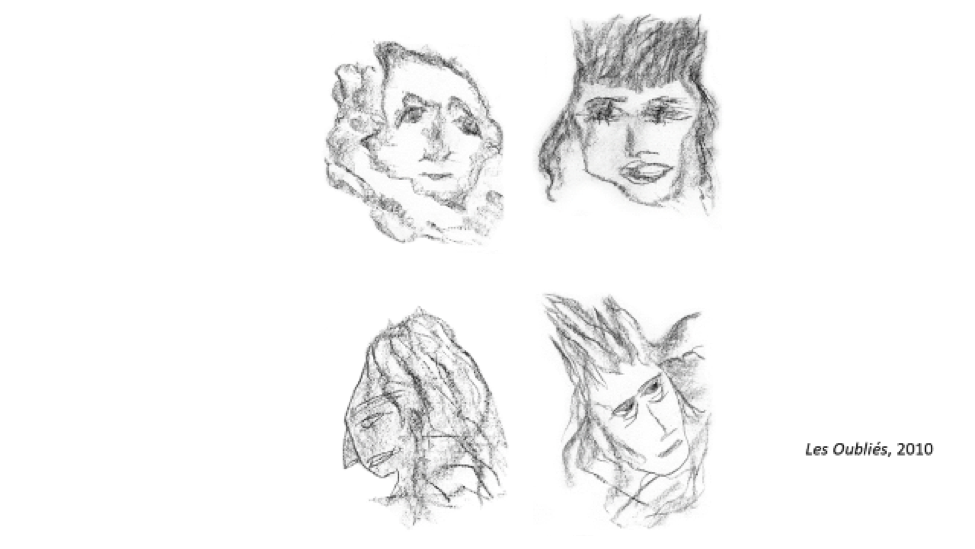

Hantée par cette interface, un jour, au Brésil, en 2011, à la fin d’un terrain épuisant, et cela n’était pas un hasard, c’est une cinquantaine de visages que je me suis mise à dessiner dans une sorte de transe qui a donné lieu plus tard à une œuvre associant dessin et poésie, Oubliés (Saillant 2018).

Dessins, Francine Saillant, publiés dans Oubliés, 2018.

(Credit : © Francine Saillant)

Sont revenues par le dessin des traces mémorielles des visages des expériences de la folie, du handicap, de la pauvreté, de l’exclusion, ancrées dans ma réalité d’anthropologue, visages surgis entre des lignes d’un récit visuel et poétique irrecevable par l’académie, et de personnes aussi irrecevables que l’artiste|anthropologue en train d’apparaître. Ce moment fut sans doute celui qui permit que l’art et l’anthropologie ne se tournent plus le dos mais au contraire s’adossent l’un à l’autre, qu’ils fassent un mouvement simultané. Depuis ce moment, je n’ai cessé, tant comme anthropologue que comme artiste, de chercher à propos de cette intrigue, de traduire le regardé et le regardant dans la rencontre des mondes, dans la mise à distance des hégémonies, dans l’acte d’écriture faite dessin et de l’écriture qu’est le dessin.

Dessins présentés lors de l’exposition Se figurer, Galerie l’Articho, 2017.

(Credit : © Francine Saillant)

Écriture IV – Multimédia

J’évoquerai maintenant des artistes d’un groupe de théâtre, Bando cultural favelados, rencontrés en janvier 2018 lors d’une recherche anthropologique et artistique visant à comprendre les langages de la justice chez des jeunes de quartiers urbains marginalisés. Des jeunes de Rio de Janeiro3D’autres terrains ont eu lieu sur le même thème et dans le contexte du même projet, AJIRA (Action, Jeunes, Intervention, Réseau, Arts), à Montréal et Port-au-Prince. En novembre prochain un autre terrain se fera dans la région parisienne. avaient été invités à participer à des entrevues et ateliers artistiques de dessins et à contribuer à l’élaboration d’une ‘murale virtuelle’, dont des personnes de ce groupe de théâtre.

Le contexte d’une part de ce terrain fut celui d’une sortie de ce groupe de théâtre au plein cœur d’une manifestation contre la violence dans une favela brésilienne –Rocinha– au cœur d’un réel en train de se faire, soit de tirs échangés tous les jours et en quantité inimaginable entre narcotrafiquants et police. Ce groupe de théâtre, qui loge dans un squat et pratique sur le toit du squat de celui-ci faute d’espace, dénonçait, le 22 janvier 2018, l’inaction de l’État devant la violence extrême, via une performance acclamée par la foule, performance que j’ai filmée à leur demande. Un théâtre performance trop proche du réel, presqu’insupportable. De quoi parlait cette performance? Du sang, de la perte des fils, de la douleur des mères, de la guerre urbaine, comme dans cette image média du journal Globo de janvier 2018 montrant des femmes ne laissant pas voir aux enfants qu’elles portent les morts de la rue.

Image échangée avec le groupe de théâtre Bando cultural favelados, via whatsapp.

(Credit : © Francine Saillant)

Lors de cette sortie de théâtre, l’anthropologue invitée que j’étais écoutait, interviewait, enregistrait, montait sur le toit de la favela, escaladait des bottins téléphoniques qui servaient d’escaliers sur trois mètres, écoutait les discussions sur le lieu de la sortie du théâtre, suivait le groupe qui désirait performer durant une manifestation qui serait peut-être dangereuse. Plutôt que de rester sur le toit du squat, je filmais, participais, me retrouvais au milieu de policiers armés jusqu’aux dents, d’une foule excitée et fébrile. La télévision locale filmait également, et nous nous retrouvions ensemble engagés, capturés, avec cette foule qui en redemandait. Les tirs groupés et les morts ont été présents tout du long de ce terrain, et le théâtre de Castello Branco, redramatisait par le théâtre et aussi par une série web, Favela Flix, les scènes de mort et de violence: qu’ont-ils fait de nous? Nous pourrions reprendre ce clip tourné par Michael Jackson au Brésil et répondre: «They don’t care about us4Voir le clip.». Les jeunes de ce groupe de théâtre, ainsi impliqués dans cette activité anthropologique et artistique, proposaient d’eux-mêmes leurs propres images, théâtrales, photographiques, filmiques via Whats App et Messenger. L’anthropologue qui filmait faisait plus que capter une scène vidéo pour la recherche, elle faisait des choix, elle prolongeait les propositions des artistes, elle n’était pas simplement celle qui transcrivait des données, elle créait in situ et en co-présence. Ce qui est ici re(créé) est la mise en scène de la mise en scène, soit l’expérience sensible de ce monde de mort et de violence qui conduit ce groupe d’artistes à se risquer et à risquer sa vie pour créer et affirmer un monde possible et espéré.

Performance théâtrale de Bando cultural favelados

(Credit : © Francine Saillant)

L’anthropologue artiste prolonge alors ce geste, soutient la mise en public entre science et création, la leur d’abord et la sienne ensuite, dans une sorte d’entrelacs dialogiques en mouvement. L’existant, la favela en feu, le possible, ce monde de désirs, de fenêtres à ouvrir, de chantiers de création coûte que coûte, dans l’extrême survie, c’est ce dont il s’agit. Le visage, celui de ces jeunes qui apparaissent comme transformant de manière performative la cité, de la zone grise en zone de droit. Le visage collectif, c’est celui d’une jeunesse noire et pauvre, touchée en plein cœur par l’un des taux d’homicides les plus élevés de la planète. Ainsi, au lendemain de cette sortie, la télévision brésilienne, un fait chose rare, en a fait une nouvelle, à la plus grande satisfaction du groupe). La murale virtuelle en préparation (sous forme d’un site web) se présente comme une création collective en réseau, s’adressant à des participants, qui co-créent une œuvre délocalisée avec des artistes et des anthropologues5En collaboration avec Castelo Branco. Rosilene Silva, Fanny Hénon-Levy, Sarah Bourdages-Duclot., œuvre partagée et partageable. L’art et l’anthropologie trouvent là leur point de rencontre, dans ce qui n’est qu’un cas de figure des formes actuelles de co-connaissance et de co-création.

En conclusion, quelques remarques

Il me semble à ce stade important de s’interroger sur ce qui émerge comme rapport au monde ou à la connaissance quand ces deux univers, l’art et l’anthropologie, se croisent et acceptent l’humilité de la perte des repères, soit le décentrement et la défamiliarisation; qu’advient-il alors des pratiques et des théories?

Il y aurait une fonction esthétique dans la pratique de l’anthropologie qui se love dans cette idée de description en creux des mondes sensibles –de description profonde, et qui s’est estompée avec le scientisme. Il y aurait une fonction de connaissance dans la pratique artistique qui expérimente des rapports au réel et à ses représentations et qui en suggère des continuités, des discontinuités, des ruptures et un rapport au divers et à sa connaissance que je qualifie de diversité profonde, mais qui tarde à être reconnu comme savoir.

Certaines affirmations pourraient en ce sens servir de postulats: l’art comme l’anthropologie valorisent l’expérience et la singularité; l’art comme l’anthropologie puisent dans la diversité des formes et des expériences leur matière première de réflexion, de connaissance, de création; l’art comme l’anthropologie se confrontent à l’étrange, à l’étranger et à l’étrangeté; on y fait le pari de se soustraire au familier, au lieu commun, on y confronte les formes culturelles hégémoniques par des œuvres et des textes, par des mises en scène et des re(créations) des mondes existants ou possibles. Pour l’anthropologie, l’existant d’un monde devient un possible pour celui qui n’en pas l’expérience. Pour l’artiste, le monde possible finit par se transformer en existant, même quand il est éphémère ou virtuel ou relationnel. Ce qu’ils ont le plus en commun peut-être, c’est cette idée d’une narration des mondes, narration qui passe par des formes langagières fort différentes à première vue et qui conduisent à des mises en représentation.

Quand ceux que nous nommons auteurs et/ou créateurs, anthropologues et/ou artistes, assument entièrement cette idée importante, située au cœur de leurs pratiques et théories respectives, celle de la primordialité du dessaisissement de soi, de la mise à distance du sens commun, avec cette possibilité de produire un effet dans le monde, on trouve entre eux de multiples ressemblances. Car alors, l’acte de recherche et l’acte de création conduisent à cette idée fondamentale: le monde n’est jamais celui qu’il semble être. L’un et l’autre ne sont pas obligatoirement dans la création pure (cet être icône artiste solitaire inspiré dans son atelier) ou dans la science pure (ce savant solitaire isolé dans sa tour).

On a souvent associé l’art à des expériences des plus singulières qui dans certains cas viendraient rejoindre une sorte de condition humaine universelle et presque transcendante. On a aussi eu en anthropologie cette ambition fort levi-straussienne de rejoindre par la comparaison l’universel de la condition d’être un humain dans l’infini diversité. Il y a dans ces projets disciplinaires d’un autre temps, que nous pourrions qualifier d’universalistes, quelque chose de commun mais aussi de daté. Dans ce monde qui est le nôtre, les questions sont différentes: l’anthropologue qui fait un geste du côté de l’art en intégrant une démarche artistique à son savoir, la sienne et celle de créateurs et dans certains cas de co-créateurs, produit un autre savoir, tout comme l’artiste qui s’inspire de l’anthropologue, voire en emprunte directement les méthodes, le fait à sa manière. Peut-être l’un et l’autre participent-ils de la multiplication des formes de vie qui sont à la base non pas du projet universaliste du passé mais de celui plus actuel et dont nous avons tant besoin, de l’affirmation de la pluralité. Une pluralité qui se construit mot par mot, œuvre par œuvre, qui donne à voir les visages du monde et qui fait rupture avec les hégémonies de toutes sortes.

Bibliographie

- 1Voir le journal Le Devoir édition du 7 juillet 2018

- 2

- 3D’autres terrains ont eu lieu sur le même thème et dans le contexte du même projet, AJIRA (Action, Jeunes, Intervention, Réseau, Arts), à Montréal et Port-au-Prince. En novembre prochain un autre terrain se fera dans la région parisienne.

- 4Voir le clip.

- 5En collaboration avec Castelo Branco. Rosilene Silva, Fanny Hénon-Levy, Sarah Bourdages-Duclot.