Article IREF

Famille et femmes noires dans une société esclavagiste: La Nouvelle-Orléans, 1830-1860

L’objet du présent article est d’examiner l’institution esclavagiste à travers l’expérience des femmes qui l’ont vécue dans la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle. Le périmètre urbain offre un cadre d’analyse particulièrement intéressant pour l’étude des esclaves féminins puisque leurs effectifs en ville étaient de beaucoup supérieurs en nombre à ceux des hommes. Cette réalité démographique était le résultat de la nature de l’esclavage urbain qui favorisait essentiellement l’emploi de domestiques et de nourrices, des fonctions pour la plupart comblées par les femmes noires. L’esclavage en ville était surtout féminin, causant ainsi un écart démographique considérable entre hommes et femmes. Dans les pages qui vont suivre, il s’agira d’en examiner l’impact sur la famille et sur le rôle des femmes noires. Plus spécifiquement, il s’agira de montrer qu’en milieu urbain, la nature de l’esclavage a restreint la capacité des femmes noires à former des familles biparentales traditionnelles, les empêchant de se conformer au modèle familial prescrit par la société victorienne, mais qu’elle leur a permis, en contrepartie, de jouir d’une plus grande liberté et de garder un certain contrôle sur leur vie.

La nature particulière de l’esclavage urbain se reflétait sur le nombre élevé de foyers de femmes célibataires, avec ou sans enfants. À partir de l’idée que le modèle familial prédominant de l’époque correspondait à celui composé d’un père, d’une mère et de leur progéniture, nous verrons que ce type de famille était difficile à reproduire par les esclaves en ville étant donné les circonstances externes défavorables comme le déséquilibre des sexes. Dans un tel contexte, les femmes noires ont constamment prouvé leur habileté à s’ajuster à une conjoncture qui, d’emblée, les empêchait de reproduire le modèle familial biparental véhiculé par la majorité blanche. En plus d’avoir été surtout féminin, l’esclavage urbain se caractérisait par une certaine flexibilité, par la possibilité pour les esclaves de jouir d’une plus grande autonomie, voire d’une quasi-liberté. L’accès à certains privilèges, comme ceux de trouver leurs propres emplois et logis, donnait aux femmes noires qui avaient la chance de les obtenir au moins l’impression de vivre dans un état de liberté complètement dénié à leurs homologues rurales. Variétés et opportunités caractérisaient ainsi le milieu urbain et ces deux aspects ont contribué à amoindrir certains des effets les plus préjudiciables de l’esclavage sur le quotidien des femmes noires. Certes, le système esclavagiste en ville était plus flexible qu’à la campagne et il conférait aux esclaves féminins une plus grande liberté. Mais peu importe où elles vivaient, les femmes esclaves étaient toutes aux prises avec un double «fardeau», celui d’être à la fois femmes et esclaves: esclaves, elles étaient considérées comme de simples biens de propriété qui pouvaient être achetés et vendus; femmes, elles étaient considérées comme des êtres subordonnés aux hommes. En d’autres termes, à la ville comme à la campagne, les femmes esclaves étaient soumises au même genre d’exploitation, sauf que dans un milieu urbain comme la Nouvelle-Orléans, elles avaient une plus grande marge de manœuvre et une plus grande capacité d’agir sur leur vie (Gould, 1996: 179-180).

Il est intéressant d’aborder le thème de la famille et des femmes esclaves à partir d’un cadre géographique limité, comme celui qui est proposé ici, puisqu’une telle approche nous permet de montrer que l’esclavage n’était pas un système homogène présent seulement dans les plantations. Il existait en dehors des grandes exploitations agricoles du Sud et changeait de forme selon le contexte. Malheureusement, l’impact du cadre spatial sur le système esclavagiste a longtemps été ignoré par les historiens qui en ont véhiculé une image souvent trop monolithique, surtout dans les travaux de synthèse. En associant l’esclavage aux seules plantations, ils n’ont pas tenu compte du quotidien des esclaves urbains, pourtant fort différent de celui des esclaves ruraux. Le fait que les historiens aient longtemps négligé l’esclavage en milieu urbain n’est toutefois pas un hasard puisque le Sud antebellum était majoritairement rural. Si nous prenons l’exemple de la Louisiane, il est possible de constater que de 1830 à 1860, la population rurale de l’État a toujours été supérieure en nombre à la population urbaine: au cours de cette période, elle a représenté en moyenne 74 % de la population louisianaise1 En 1830, la population urbaine de la Louisiane était de 21,4 % ; en 1840, 29,9%; en 1850, 26,0% et en 1860, 26,1%. Pour les mêmes années, la population rurale était de 78,6%; 70,1 %; 74,0% et 73,9%. Donald Dodd, Historical Statistics of the States of the United States: Two Centuries of Census, 1790-1990, Connecticut, Greenwood Press, 1993, p. 37.. Mais en Louisiane, comme dans d’autres États sudistes, se sont rapidement développés de grands centres urbains, qui ont fini par englober une portion importante d’esclaves. L’esclavage n’était donc pas uniquement un phénomène rural et à partir du cas de la Nouvelle-Orléans, nous proposons d’en examiner ici la dimension urbaine. Chez les historiens qui, eux, se sont penchés sur l’esclavage en milieu urbain, il y a un consensus en ce qui concerne l’idée que la ville offrait aux esclaves certaines opportunités inexistantes dans les campagnes. En abordant le milieu urbain, ces historiens ont, à juste titre, corrigé l’image monolithique de l’esclavage. Mais en dépit du fait que l’esclavage urbain ait été surtout féminin, peu d’études portent sur les femmes esclaves en ville. Dans cet article, nous avons voulu remédier un tant soit peu à cette lacune historiographique en appréhendant l’expérience des femmes noires à la Nouvelle-Orléans, le port et le marché d’esclaves les plus importants du Sud antebellum (Johnson, 1999: 1-2).

Soulignons enfin que cette étude sur la famille et les femmes noires s’appuie sur une méthodologie qui comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif. Nous avons fait appel à la fois aux données chiffrées recueillies dans les recensements numériques du XIXe siècle (1830-1860) et aux données qualitatives puisées dans un échantillon de sources assez varié. Le volet quantitatif est important puisqu’il fournit des renseignements démographiques qui viennent enrichir le domaine de la recherche sur la famille. Mais l’information contenue dans les recensements demeure très sommaire, d’où l’intérêt et la pertinence d’intégrer à notre démarche un volet qualitatif. Ce volet, quant à lui, s’appuie essentiellement sur des sources écrites par des Blancs, dont des mémoires de Sudistes et des chroniques de voyageurs, ainsi que sur divers documents relatifs à l’esclavage recueillis dans une collection qui s’intitule Slavery Manuscript Series, 1784-1865 et dans un fonds d’archives légué par le richissime John McDonogh, alias le philanthrope de la Nouvelle-Orléans (actes de vente, laissez-passer, listes d’esclaves, articles de journaux, correspondance, etc.). Mais il inclut aussi des sources transmises par les Noirs eux- mêmes, dont les entretiens avec des anciens esclaves menés dans années 1930 par la Works Progress Administration et des récits d’esclaves fugitifs. Cet article repose donc sur une méthodologie qui allie démographie et littérature et, comme beaucoup d’études qui portent sur l’esclavage, elle est surtout appréhendée à partir du regard des Blancs puisque les sources que les Blancs ont laissées derrière eux sont beaucoup plus disponibles et abondantes que les sources laissées par les esclaves, surtout les femmes esclaves qui, privées d’instruction, étaient aussi privées de tout moyen de communication (Gould, 1996: 298). Ce n’est souvent qu’indirectement que les historiens doivent examiner l’expérience des femmes noires.

Structure de la famille esclave en milieu urbain

Que ce soit à la ville ou à la campagne, l’esclavage comme système empêchait les esclaves de reproduire le modèle familial biparental véhiculé par la majorité blanche. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette difficulté: nature officieuse des mariages noirs, séparations forcées des familles par la vente, reconnaissance du caractère consanguin de la famille noire et non de son caractère conjugal, impossibilité pour les esclaves masculins d’incarner le rôle familial traditionnel de protecteur et de pourvoyeur, puis, finalement, dépossession des parents esclaves de leurs enfants qui appartenaient d’abord et avant tout au maître de la mère. Ces facteurs montrent tous à quel point les besoins des maîtres avaient une incidence sur la famille des esclaves et ils montrent tous que, d’emblée, l’esclavage était un système non propice à la reproduction des modèles familiaux traditionnels chez les esclaves, qu’ils aient vécu à la ville ou à la campagne.

La société sudiste était organisée pour toujours favoriser les besoins de la classe esclavagiste et la satisfaction de ces besoins se faisait bien souvent au détriment de la famille noire. Les mariages entre esclaves n’avaient pas de reconnaissance officielle puisque seule la reconnaissance officieuse de ceux-ci permettait aux maîtres de vendre facilement et sans contraintes légales un ou plusieurs membres de la famille noire. Comme les propriétaires d’esclaves associaient la famille esclave aux femmes et à leurs enfants, les séparations forcées des familles étaient souvent le résultat de la vente du père. La reconnaissance par les maîtres de la relation mère/enfant était d’ailleurs sanctionnée par la loi en Louisiane où il était interdit de séparer par la vente une mère de ses enfants âgés de moins de 10 ans. Les unions conjugales n’avaient pas de valeur légale, puisque les esclaves ne pouvaient faire de contrats, mais le lien entre la mère et ses enfants était légalement reconnu. La reconnaissance par les Blancs de la famille monoparentale ayant pour chef une femme chez les esclaves avait pour but de permettre au maître de disposer facilement de certains esclaves, mais elle avait aussi pour but d’assurer la pérennité du système esclavagiste, pérennité qui passait par la filiation maternelle. La famille monoparentale plutôt que biparentale était reconnue par une autre loi louisianaise. Selon cette loi, les enfants issus d’une mère esclave au moment de leur naissance étaient automatiquement esclaves eux aussi, peu importe le statut du père et peu importe si la mère avait acquis sa liberté après qu’elle eut mis au monde ses enfants. En Louisiane, comme partout ailleurs dans le Sud esclavagiste, le statut d’esclave se transmettait par la mère et non par le père2 Selon les articles 174 et 175 du Code civil louisianais, un esclave ne pouvait faire de contrat et tout ce qu’il possédait appartenait à son maître. Selon l’article 183, les enfants nés d’une mère qui était esclave au moment de leur naissance héritaient de la condition de leur mère. Ils étaient, par conséquent, esclaves et appartenaient au maître de leur mère. Un acte législatif de 1829 interdisait la vente d’un enfant de moins de dix ans sans sa mère ou la vente d’une mère sans ses enfants âgés de moins de dix ans, à moins d’une preuve que celle-ci était décédée. Ceux qui enfreignaient cette loi étaient passibles d’une amende de 1 000 à 2 000$ et de 6 mois à 1 an de prison et les esclaves impliqués dans une telle affaire étaient confisqués. Charles Maduell Jr, Marriages and Family Relationships of New Orleans, 1830-1840, p. AM-5 (appendice); Joe Gray Taylor, Negro Slavery in Louisiana, p. 40.. Lorsque nous prenons en considération la fréquence des actes d’abus sexuels commis par les hommes blancs sur la personne des femmes noires et le nombre élevé d’enfants mulâtres issus de ces relations, nous comprenons pourquoi la filiation maternelle était reconnue pour les esclaves: elle assurait, en effet, la perpétuation du système esclavagiste. Appuyés par un système de lois qui leur était favorable, les maîtres exerçaient un contrôle quasi absolu sur la vie familiale de leurs esclaves. Même si dans leurs propres foyers, ils fondaient des familles de type biparental ou nucléaire, leurs intérêts faisaient en sorte que, bien souvent, ils empêchaient la création (ou le maintien) d’unités familiales similaires chez leurs esclaves. Nous verrons donc, dans cette première partie, que le système esclavagiste était peu conciliable avec les idéaux familiaux de la société victorienne et que si cette assertion s’avère exacte pour les esclaves de tous les milieux, soit la ville et la campagne, elle s’applique encore davantage au milieu urbain.

Déséquilibre des sexes

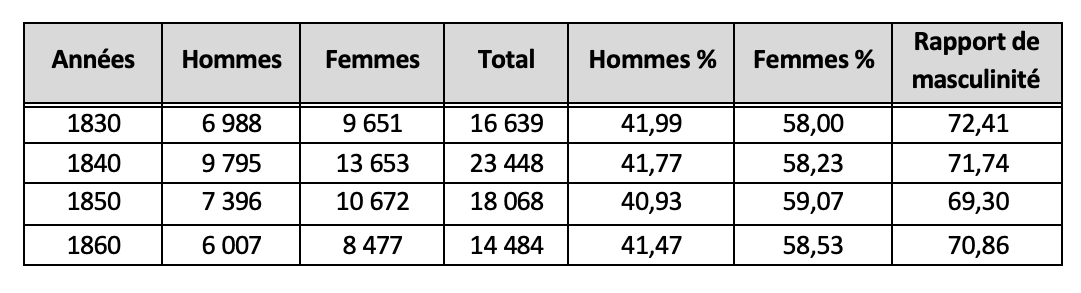

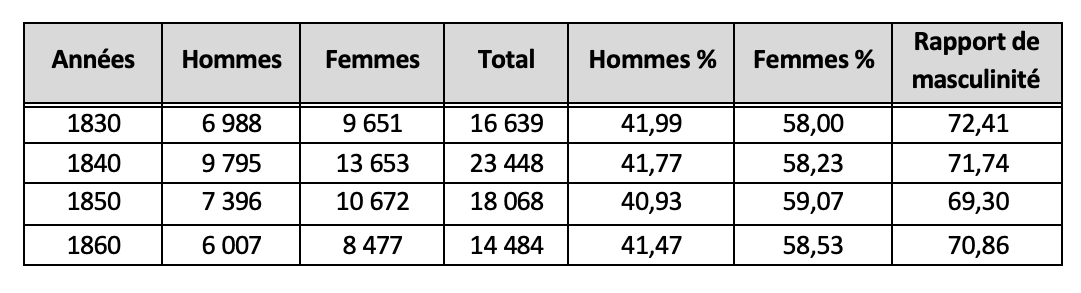

Partout, à la ville comme à la campagne, des facteurs extrinsèques, dont la vente d’un membre de la famille ou la légitimation de la relation mère/enfant, nuisaient à la reproduction de familles nucléaires chez les esclaves. Par contre, un autre facteur proprement relié à la vie urbaine sudiste du XIXe siècle s’ajoute à ceux qui ont déjà été mentionnés, défavorisant encore davantage la formation de ce type de famille en ville: le déséquilibre des sexes. Le déséquilibre des sexes chez les esclaves urbains reflétait les besoins des maîtres en main-d’œuvre servile féminine et se traduisait, par conséquent, par un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes en esclavage. Cette réalité démographique empêchait les esclaves de fonder des unions familiales biparentales traditionnelles simplement parce que les femmes avaient de la difficulté à trouver un partenaire de sexe opposé. Le Tableau I met bien en évidence le déséquilibre des sexes qui existait chez les esclaves à la Nouvelle-Orléans entre 1830 et 1860.

Tableau I3 Ce tableau a été conçu à partir du recensement numérique disponible en ligne à l’adresse suivante: http://mapserver.lib.virginia.edu/php/start.php?year=V1860. Il est à noter que le recensement numérique sur lequel repose notre analyse démographique ne donne pas les chiffres pour la ville de la Nouvelle-Orléans comme telle, mais plutôt pour la paroisse d’Orléans. Cette paroisse urbaine englobait pour l’essentiel la ville de la Nouvelle-Orléans, mais aussi la ville d’Algiers (qui sera incorporée à la Nouvelle-Orléans après la guerre civile) et quelques sections plus rurales. Pour avoir accès aux données concernant uniquement la Nouvelle-Orléans, il faut faire ses propres compilations statistiques à partir du recensement nominatif. En termes de territoire et de population, la paroisse d’Orléans correspond de manière générale à la ville de la Nouvelle-Orléans.[/fn]

Population esclave de la Nouvelle-Orléans classée par sexe, 1830-1860

Par l’autrice, 2011

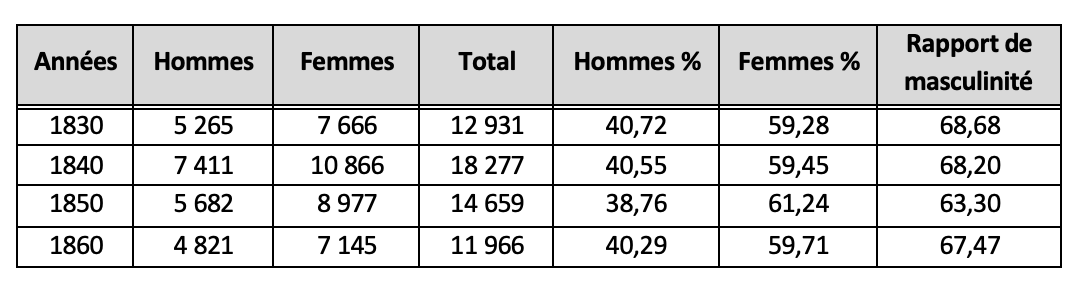

Calculons maintenant le rapport de masculinité en tenant compte de l’âge des esclaves: la disproportion entre le nombre d’hommes et de femmes est encore plus évidente. Comme l’indique le Tableau II, lorsque nous prenons la population esclave âgée de plus de dix ans, soit à partir du moment où les enfants pouvaient être légalement séparés de leur mère par la vente, nous constatons qu’entre 1830 et 1860, le rapport de masculinité était en moyenne de 66,67. Le rapport de masculinité calculé ainsi a cinq points de moins que lorsqu’il est calculé à partir de la population totale d’esclaves qui incluait les enfants en bas âge. En supprimant les enfants de moins de dix ans, les femmes continuaient de dominer le paysage démographique chez les esclaves, mais leur domination était beaucoup plus prononcée. Si, en excluant les enfants de moins de dix ans, elles continuaient à dominer le paysage démographique chez les esclaves, le rapport de masculinité était, quant à lui, un peu moins constant que lorsqu’il incluait la population servile dans son ensemble: oscillant généralement autour de 68, il descend jusqu’à 63 en 1850 (Gould, 1997: 92-93).

Tableau II3 Ce tableau a été conçu à partir du recensement numérique disponible en ligne à l’adresse suivante: http://mapserver.lib.virginia.edu/php/start.php?year=V1860.

Population esclave de la Nouvelle-Orléans âgée de plus de 10 ans classée par sexe, 1830-1860

Par l’autrice, 2011

En excluant les enfants âgés de moins de dix ans qui ne pouvaient être séparés de leur mère, le déséquilibre des sexes chez les esclaves urbains apparaît beaucoup plus clair. Cette exclusion nous permet de constater à quel point les besoins des maîtres avaient une incidence sur le paysage démographique des esclaves et, par extension, sur leur capacité à former des familles biparentales. Les chiffres de la Nouvelle-Orléans montrent donc que la population esclave était dominée par les femmes, surtout chez les esclaves de plus de dix ans, et que les rapports de masculinité étaient en général assez constants au cours de cette période. À partir de ce qu’ils révèlent, nous pouvons établir une corrélation entre le déséquilibre des sexes et le comportement matrimonial des esclaves, le premier ayant forcément influencé le second.

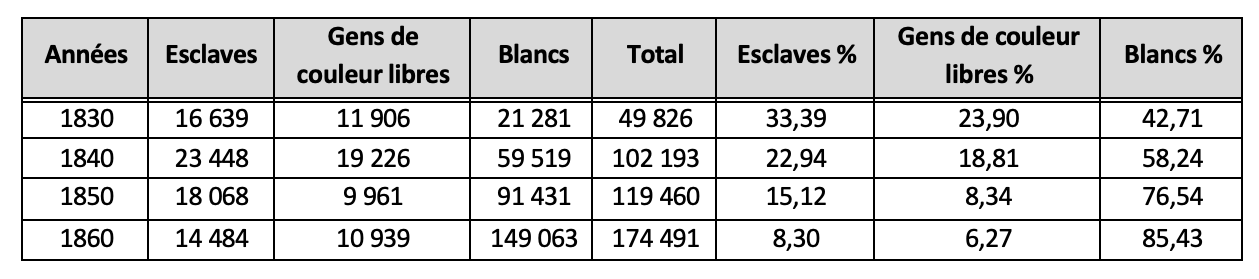

En plus du déséquilibre des sexes, les chiffres auxquels nous avons fait référence jusqu’à présent montrent que, après avoir connu une augmentation importante entre 1830 et 1840, la population esclave se met à dégringoler précipitamment après 1840. La population esclave orléanaise atteint, en chiffres absolus, son point culminant en 1840. Mais la proportion d’esclaves par rapport à la population totale de la ville commence à dégringoler et la dégringolade se poursuit jusqu’à la veille de la guerre de Sécession. Comme le montre le Tableau III, d’environ 33% en 1830, la population esclave de la ville passa à 23% en 1840, à 15% en 1850 et à seulement 8% en 1860. Ces chiffres sont encore plus éloquents lorsque nous combinons la population servile et la population de couleur libre de la Nouvelle- Orléans. La fusion de ces deux groupes nous permet de constater que jusqu’en 1840, les Noirs étaient majoritaires à la Nouvelle-Orléans. En effet, de 1810 (deux ans avant que la Louisiane ne devienne un État américain) à 1840, la Nouvelle-Orléans était une ville où les Blancs formaient un groupe minoritaire. En 1810, gens de couleur et esclaves réunis représentaient 63% de la population orléanaise totale, en 1820, 54% et en 1830, 57% (Fussell, 2007: 847). Entre 1810 et 1830, la population esclave et la population de couleur libre constituaient ensemble plus de la moitié des citadins orléanais. Mais voilà qu’en 1840, leur proportion baisse à 42%, malgré une augmentation en chiffres absolus. L’année 1840 représente celle où leur nombre était le plus élevé, mais où leur proportion par rapport à la population totale de la ville était inférieure à 50%. Pour la première fois depuis que la Louisiane était devenue un État américain, le recensement fédéral indique que le nombre de Blancs dépassait celui des gens de couleur et esclaves réunis.

Tableau III4 Ce tableau a été conçu à partir du recensement numérique disponible en ligne à l’adresse suivante: http://mapserver.lib.virginia.edu/php/start.php?year=V1860.

Population totale de la Nouvelle-Orléans classée selon la couleur et le statut, 1830-1860

Par l’autrice, 2011

Sur un total de 102 193 individus en 1840, il y avait 59 519 Blancs, 19 226 personnes de couleur libres et 23448 esclaves. À partir de là et jusqu’à la guerre de Sécession, il y a une augmentation démographique régulière en faveur des Blancs. En 1850, la Nouvelle-Orléans comptait au total 119 460 habitants partagés entre 91 431 Blancs, 9 961 personnes de couleur libres et 18 068 esclaves et en 1860, la ville était composée de 149 063 Blancs et de seulement 25 423 Noirs, dont 14 484 esclaves. L’année 1840 marque donc le début d’une baisse continue et considérable d’esclaves et de gens de couleur libres à la Nouvelle-Orléans (Kendall, 1940: 869).

Ces changements démographiques qui ont marqué la Nouvelle-Orléans au milieu du XIXe siècle s’expliquent essentiellement par l’immigration européenne. Ils coïncident effectivement avec l’afflux d’immigrants irlandais qui sont arrivés massivement aux États-Unis pour échapper à la famine qui ravageait leur pays entre 1840 et 1850. La proportion totale de Noirs a commencé à baisser à la Nouvelle-Orléans à partir de 1840 en raison de ce mouvement migratoire qui est venu accroître les rangs de la population blanche de la ville. Mais le nombre total de Noirs a lui aussi commencé à baisser après 1840. Chez les gens de couleur libres, cette baisse s’explique par le fait que beaucoup d’entre eux ont quitté la Nouvelle-Orléans pour échapper aux lois répressives et au racisme grandissant des dix dernières années de la période antebellum (Thompson, 2001: 145, 225-226 ; Desdunes, 1911: 147- 151). Chez les esclaves, elle s’explique par le fait qu’ils ont été graduellement remplacés par des travailleurs irlandais qui représentaient une main-d’œuvre bon marché. Les nouveaux arrivants étaient pour la plupart des paysans non qualifiés, prêts à combler n’importe quel poste de travail disponible, même les postes associés à l’esclavage. Un voyageur anglais du nom de Charles Lyell qui était de passage à la Nouvelle-Orléans en 1849 remarqua le remplacement des esclaves à la Nouvelle-Orléans.

«Il y a dix ans, dit-il, les serviteurs des grands hôtels étaient Noirs. Maintenant, ils appartiennent à la race européenne» (Kendall, 1940: 869). Ce groupe d’immigrants européens s’est graduellement mis à remplacer les esclaves en ville et comme il y avait de moins en moins de travail pour eux, ils étaient envoyés là où le travail pour un esclave ne manquait jamais, soit dans les plantations (Kendall, 1940: 870). Le recours aux esclaves variait donc dans le temps: important jusqu’aux années 1840, il était nettement en baisse à la suite de l’afflux d’immigrants irlandais. De telle sorte que, à en juger par les chiffres, à la veille de la guerre, l’esclavage en milieu urbain était une institution que nous pouvons qualifier de moribonde, la population esclave étant passée de 30%, en 1830, à moins de 10% en 1860 (Wade, 1964: 3, 243).

L’arrivée massive d’Européens à la Nouvelle-Orléans explique l’accroissement de la population blanche à partir des années 1840 ; de même, le remplacement des esclaves par cette population étrangère explique leur faible proportion et leur déclin numérique considérable. Mais pourquoi les travailleurs serviles ont-ils été remplacés par des travailleurs irlandais? Le remplacement des premiers par les seconds peut être attribuable au fait qu’à partir de 1850, le prix des esclaves augmenta substantiellement et que les citadins désireux d’employer des travailleurs avaient maintenant la possibilité d’embaucher, à un coût plus raisonnable, des immigrants enclins à combler des postes associés à l’esclavage qu’une population locale blanche n’était pas prête à occuper5 La valeur des esclaves fluctuait selon la conjoncture économique et selon certaines caractéristiques individuelles. L’âge, l’état de santé, la taille et le niveau de qualification étaient tous des facteurs déterminants pour le prix d’un esclave. Le sexe était également un facteur important, la valeur des hommes ayant toujours été supérieure à celle des femmes. Entre 1810 et 1818, le prix des esclaves était élevé. Il pouvait osciller entre 1 000$ et 1 800$ pour un jeune homme en bonne santé. Mais voilà que dans les années 1820, le prix avait baissé à 650$. Au cours de la décennie suivante, un esclave masculin pouvait facilement être vendu en Louisiane entre 750$ et 1 000$ et les femmes, pour 100 $ de moins. Leur valeur a augmenté jusqu’en 1837, année où un esclave masculin pouvait être vendu en moyenne pour 1 300$, tandis que 1 000$ était le prix demandé pour une femme. Après la panique de 1837, les prix se sont mis à dégringoler et, en 1839, un travailleur des champs pouvait être acheté pour environ 800$. Au début des années 1840, un homme «sans défaut» pouvait être vendu à la Nouvelle-Orléans pour 1 100$. Mais cette hausse n’était que temporaire et jusqu’en 1850, il y eut un déclin général: les femmes pouvaient être vendues à des prix aussi bas que 500$ et les hommes, 830$. Or, de 1850 jusqu’à la guerre civile, le prix des esclaves augmenta sans faiblir et, en 1856, un travailleur des champs valait 1 250$, une femme de vingt ans se vendait pour 1 092$ et un jeune forgeron, 2 000$. En 1858, un planteur a acheté un homme pour 2 300$. Joe Gray Taylor, Negro Slavery in Louisiana, p. 38-53.. Ce remplacement graduel de main-d’œuvre peut être attribuable aussi au préjugé racial. Si, à partir des années 1850, il était possible de retrouver des Irlandais en grand nombre dans les maisons, les hôtels et les restaurants de la ville, c’était, selon Daniel Sutherland, parce que la plupart des Blancs, que ce soit des citoyens de la Nouvelle-Orléans, des hommes d’affaires nordistes ou des voyageurs européens, préféraient se faire servir par des Blancs (1981: 50). Il s’avérait donc de plus en plus avantageux pour les habitants de la ville d’engager une main-d’œuvre alternative désormais disponible et prête à remplacer les esclaves. L’afflux d’une population disposée à occuper des fonctions rejetées par la population locale blanche, combiné aux prix de plus en plus élevés des esclaves et aux préjugés raciaux, ont fait en sorte qu’il était devenu avantageux pour tout individu souhaitant employer une main-d’œuvre non qualifiée, vers la fin de la période antebellum, de faire appel aux immigrants.

De 1830 à 1860, le paysage démographique de la Nouvelle-Orléans s’est considérablement transformé, mais une chose est restée constante chez les esclaves: le déséquilibre des sexes. Au cours de cette période, le nombre d’esclaves a beaucoup baissé, mais les femmes ont toujours représenté près de 60% de la population servile. Ainsi, leur nombre était-il plus élevé que celui des hommes, mais lorsque nous le combinons à celui des femmes de couleur libres, nous constatons aussi que leur proportion par rapport à la population totale de la ville était importante. Si nous prenons les années 1830 et 1840, années où le nombre de Noirs était considérable à la Nouvelle-Orléans, femmes esclaves et femmes de couleur libres combinées représentaient 34% de la population orléanaise, en 1830, et 24% en 1840, soit le tiers et le quart des habitants de la ville. Ces taux sont importants à mentionner puisqu’ils montrent bien le foisonnement des femmes noires en ville, foisonnement particulièrement évident, comme nous le verrons dans la prochaine partie, au marché de la Nouvelle-Orléans. En plus de leur importance numérique, nous discuterons effectivement de leur importance économique puisque le nombre élevé de citadines noires était perceptible notamment au marché de la ville, à en croire à tout le moins les récits de contemporains qui se trouvaient à la Nouvelle-Orléans durant la période antebellum.

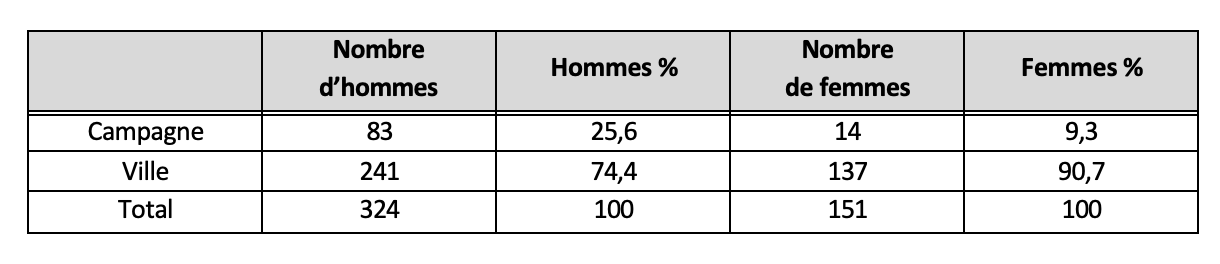

Comme chez les esclaves, chez les gens de couleur libres aussi le nombre de femmes était supérieur à celui des hommes. En moyenne, pour la période qui nous intéresse, elles représentaient 58% de la population de couleur libre. L’excédent de femmes chez les gens de couleur à la Nouvelle-Orléans reflétait le nombre plus élevé de manumissions d’esclaves féminins. Comme les effectifs de femmes esclaves étaient supérieurs en ville à ceux des hommes, ce phénomène statistique chez les gens de couleur libres n’a donc rien de bien étonnant (Lachance, 1985: 215). L’excédent féminin chez les esclaves à la Nouvelle-Orléans était attribuable, quant à lui, au fait que les maîtres urbains recherchaient surtout les services de domestiques et de nourrices, des fonctions qui étaient pour la plupart comblées par les femmes noires. La majorité des esclaves en ville étaient des domestiques et la majorité des domestiques étaient des femmes employées essentiellement par la classe esclavagiste pour faire la cuisine, le ménage, la lessive, la couture et pour s’occuper des enfants. Les femmes domestiques étaient employées pour exécuter une vaste gamme de travaux ménagers dans les foyers de leur maître, mais il était également possible d’en retrouver à l’extérieur de la sphère privée, soit dans les hôtels, les restaurants et les pensions; les femmes qui avaient des capacités autres que strictement ménagères étaient envoyées au marché de la ville. Certes, la grande majorité des domestiques étaient des femmes, mais les hommes pouvaient eux aussi occuper ce genre de fonction. Les hommes domestiques étaient employés comme serviteurs, majordomes, cuisiniers, jardiniers, cochers et pour faire des courses (Gould, 1997: 91-92).

La classe esclavagiste avait surtout besoin de travailleurs domestiques, mais ses besoins en travail domestique étaient limités. Contrairement à la campagne, les maîtres urbains avaient besoin d’un nombre assez restreint d’esclaves. Une nourrice ou une domestique, plutôt qu’un lot familial complet, comblait bien souvent leurs exigences en main-d’œuvre servile. À la Nouvelle-Orléans, nombreux étaient les foyers où ily avait tout au plus deux ou trois esclaves. L’esclavage y était donc une institution assez répandue, mais le nombre d’esclaves était très restreint par maître esclavagiste. Si nous prenons les chiffres du recensement de 1860 pour la Nouvelle-Orléans, le seul à offrir la répartition des esclaves par foyer esclavagiste, il est possible de constater que les maîtres vivant en milieu urbain possédaient en moyenne moins de trois esclaves chacun. Sur une population totale de 174 491 habitants, 4 169 propriétaires d’esclaves se partageaient une population servile de 14 484 personnes. En 1860, le recensement numérique indique qu’à la Nouvelle-Orléans, 2 256 individus possédaient un ou deux esclaves chacun. Pour cette même année, 609 en possédaient trois; 369 en possédaient quatre; 253 en possédaient cinq; 203 en possédaient six; 128 en possédaient sept et 86 en possédaient huit. Quarante citadins orléanais avaient en leur possession entre quinze et dix-neuf esclaves chacun; trois en avaient entre quarante et quarante-neuf chacun et, enfin, à peine deux possédaient entre 100 et 199 esclaves chacun. Il n’y avait personne à la Nouvelle-Orléans qui possédait 200 esclaves6 Ces données proviennent du recensement numérique de 1860 disponible en ligne à l’adresse suivante: http://mapserver.lib.virginia.edu/php/start.php?year=V1860. John Kendall, «New Orleans’ ‘Peculiar Institution’», Louisiana Historical Quarterly, p. 871.. En fait, le nombre de propriétaires qui possédaient plus de cinq esclaves dans cette ville était plutôt rare. Les individus qui possédaient un nombre substantiel d’esclaves dans cette zone urbaine étaient probablement ceux qui achetaient plus d’esclaves qu’il ne leur en fallait afin de louer une partie de leur main-d’œuvre et de maximiser leurs investissements en propriété humaine. Il était également possible de trouver d’importants contingents d’esclaves dans les auberges, les fabriques et dans les grandes entreprises comme la New Orleans Canal and Banking Compagny, la Fireproof Cotton Press et la L. A. Garidal & Compagny (Kendall, 1940: 871; Wade, 1964: 22-23, 33).

Si, de manière générale, les maîtres avaient besoin d’un petit nombre d’esclaves à la Nouvelle-Orléans, c’était parce que le travail domestique était relativement limité, étant donné la taille restreinte des habitations urbaines. Tout comme le déséquilibre des sexes, cette limite quant au nombre d’esclaves par foyer esclavagiste en ville eut des conséquences importantes sur la famille noire puisqu’elle obligea les femmes à se contenter d’une structure familiale minimale. En outre, en ville, les esclaves habitaient bien souvent sous le même toit que leurs maîtres, soit au grenier ou dans une pièce située à l’arrière de la maison, plutôt que dans des quartiers séparés et éloignés comme c’était le cas dans les plantations. Cela faisait en sorte que les maîtres pouvaient rarement héberger une famille entière d’esclaves, en plus de la leur. Ils pouvaient loger tout au plus une ou deux femmes, avec ou sans enfants, et même si ces femmes avaient un partenaire, il leur était probablement impossible, dans bien des cas, de vivre avec lui par manque d’espace. Les domestiques n’habitaient pas tous sous le même toit que leur maître: beaucoup d’entre eux habitaient dans des bâtiments étroits situés juste à l’arrière de sa résidence. Mais qu’ils aient vécu dans la résidence du maître comme telle ou dans des bâtiments situés dans sa cour arrière, les habitations urbaines étaient en général de taille modeste et elles obligeaient les femmes esclaves à se limiter à une structure familiale restreinte. Comme l’explique Virginia Gould, la nature de l’esclavage urbain, la façon dont la plupart des esclaves étaient logés, le nombre restreint d’esclaves par famille esclavagiste et le déséquilibre des sexes étaient tous des facteurs qui intervenaient dans l’organisation familiale des esclaves (Gould, 1997: 94-96). Ces facteurs expliquent tous pourquoi, en ville, il s’avérait particulièrement difficile pour les esclaves de reproduire le modèle familial prédominant au profit de foyers plus marginaux, comme celui composé d’une femme célibataire avec ou sans enfants.

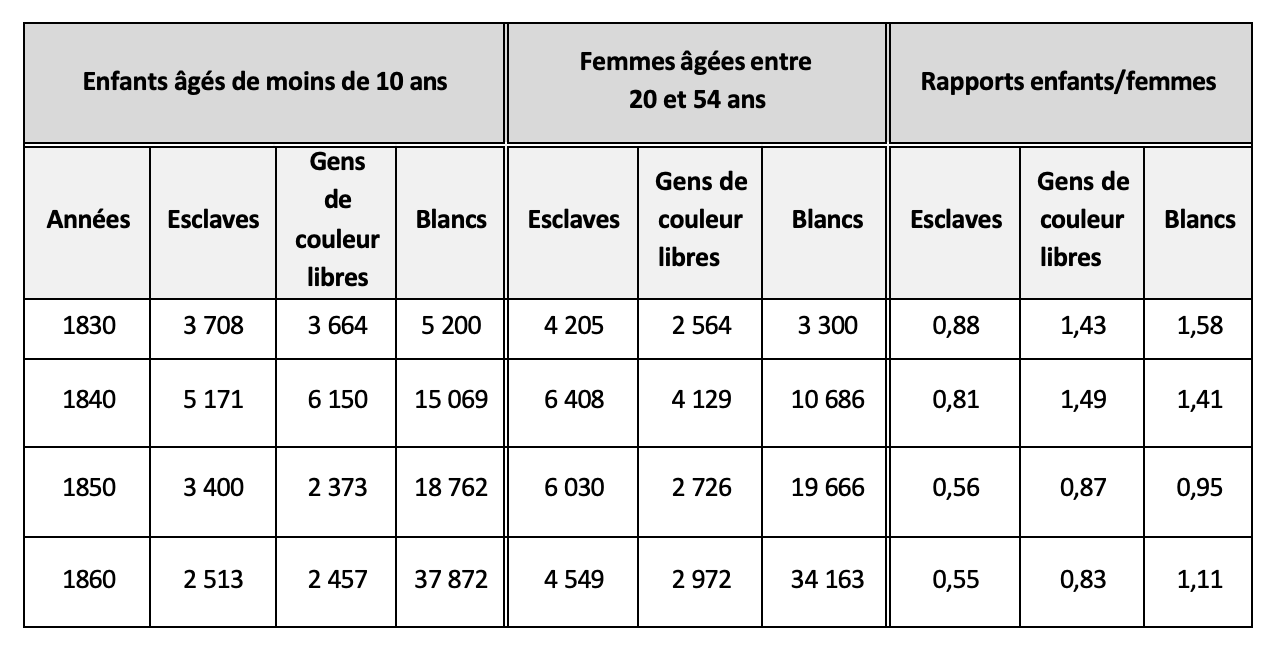

Le rapport enfants/femmes est un indicateur important qui vient corroborer l’hypothèse de départ selon laquelle l’esclavage, surtout en milieu urbain, empêchait les esclaves de reproduire une structure familiale de type nucléaire, une structure familiale propice à une postérité nombreuse. Cette difficulté chez les esclaves était perceptible par la sous-représentation des enfants esclaves à la Nouvelle-Orléans. Si nous reprenons les chiffres du recensement fédéral pour la période qui nous intéresse, il est possible de constater que le rapport enfants/femmes chez les esclaves était bas. En consultant le Tableau IV, nous pouvons effectivement constater que pour chaque femme adulte âgée entre 20 et 54 ans, il y avait en moyenne moins d’un enfant âgé de moins de dix ans. De 0,88 en 1830, le rapport enfants/femmes baissa à 0,55 en 1860. Ce faible rapport ne peut s’expliquer par le fait que les femmes esclaves étaient séparées de leurs enfants puisque nous avons retenu les enfants âgés de moins de dix ans, c’est-à-dire des enfants qui ne pouvaient légalement être séparés de leur mère. Le déséquilibre des sexes est donc un facteur qui doit être pris en considération puisqu’il empêchait les femmes de rencontrer des partenaires avec qui fonder une famille biparentale et avec qui avoir un ou plusieurs enfants. Alors que les femmes esclaves avaient en moyenne moins d’un enfant chacune, les femmes de couleur libres et blanches en avaient généralement plus d’un (Gould, 1996: 194-195).

Tableau IV7 Ce tableau a été conçu à partir du recensement numérique disponible en ligne à l’adresse suivante: http://mapserver.lib.virginia.edu/php/start.php?year=V1860. Notons que pour les années 1830 et 1840, concernant les esclaves et les gens de couleur libres, nous n’avons pu obtenir que les âges des femmes entre 24 et 54 ans. Pour le reste, il s’agit des femmes âgées entre 20 et 49 ans.

Rapport enfants/femmes classé par couleur pour les enfants âgés de moins de 10 ans et les femmes âgées entre 20 et 54 ans, 1830-1860

Par l’autrice, 2011

La difficulté des femmes esclaves à former des familles traditionnelles peut être confirmée par la rareté des enfants esclaves à la Nouvelle-Orléans, rareté qui prouve bien que l’esclavage en milieu urbain était peu propice à la reproduction de familles biparentales chez les esclaves. En ville, les femmes esclaves avaient moins de chances d’être enceintes puisque leur surnombre les empêchait de trouver un partenaire de sexe opposé et, même si elles réussissaient à en trouver un, elles devaient rarement avoir la possibilité de s’établir avec lui et de faire beaucoup d’enfants étant donné la dimension restreinte des habitations urbaines. Les esclaves urbains étaient donc contraints, par la force des choses, à n’avoir que très peu de descendants. Il est fort douteux en tout cas que les esclaves qui résidaient sur le petit lot territorial de leur propriétaire aient été encouragées à cohabiter avec leur partenaire et à se reproduire massivement. À la campagne, par contre, les femmes avaient plus souvent la possibilité de s’établir avec un homme, ce qui leur permettait d’être plus prolifiques. Il était plus avantageux pour les maîtres ruraux d’encourager les unions biparentales, favorisant une postérité nombreuse, puisque dans les plantations, ils avaient besoin de beaucoup de travailleurs pour cultiver le coton ou la canne à sucre. Les grossesses étaient non seulement désirées par les maîtres ruraux, mais elles étaient aussi encouragées. En somme, le petit nombre d’enfants esclaves à la Nouvelle-Orléans peut être un indicateur qui montre bien que la nature de l’esclavage urbain restreignait la capacité des esclaves à former des familles biparentales traditionnelles.

Mais au-delà du simple manque de partenaires sexuels et des autres facteurs extrinsèques reliés aux besoins des maîtres, peut-être faut-il chercher les causes d’une faible progéniture chez les esclaves du côté de facteurs intrinsèques tels que la fatigue. Du matin au soir, les femmes esclaves devaient vaquer à toute une gamme de travaux ménagers et ce travail incessant aurait pu entraîner la stérilité ou encore interrompre une grossesse. En plus du surmenage, il faut sans doute également chercher les causes d’une faible progéniture chez les esclaves du côté d’un autre facteur intrinsèque : la réticence des esclaves à léguer un statut social inférieur à leurs descendants. L’historiographie a montré que les femmes esclaves pouvaient éviter d’avoir des enfants en contrôlant les naissances et en pratiquant l’avortement. Dans certains cas, elles seraient même allées jusqu’à tuer leurs enfants afin de leur éviter les misères d’une vie en esclavage (White, 1985 : 62-90). La faiblesse numérique des enfants noirs à la Nouvelle-Orléans pouvait donc être une forme de résistance typiquement féminine à l’esclavage. Qu’il s’agisse de facteurs extrinsèques ou intrinsèques, le pourcentage d’enfants esclaves était particulièrement bas à la Nouvelle-Orléans et ce faible pourcentage montre bien que la nature de l’institution esclavagiste en ville était peu favorable à la reproduction du modèle familial biparental chez les esclaves. Il montre aussi que les femmes esclaves pouvaient exercer un certain contrôle sur leur vie familiale.

Mobilité des esclaves

La mobilité des esclaves en ville est un autre facteur qui les aurait empêchés de former des familles de type nucléaire. Pour que cette structure familiale soit reproduite, une certaine sédentarité est, en effet, nécessaire. Or, un mode de vie sédentaire n’était pas toujours possible pour les esclaves et ne dépendait pas d’eux: il dépendait des besoins de leurs maîtres. Le cadre spatial est important, encore une fois, puisqu’à la campagne les esclaves avaient la possibilité de mener une existence plus sédentaire, tandis qu’en ville, leur quotidien était souvent marqué par la mobilité due à des transactions plus fréquentes et à un fort taux de revente. Peu importe où les esclaves vivaient, il est fort probable qu’ils étaient vendus au moins une fois dans leur vie, mais en milieu urbain, cette probabilité était encore plus élevée (Wade, 1964: 197). Comme l’explique l’historienne Judith Schafer, les chances qu’un esclave urbain se fasse vendre plusieurs fois dans sa vie étaient grandes et elles étaient dictées par les besoins changeants des maîtres pour les travaux domestiques. Une nourrice vivant à la Nouvelle-Orléans, par exemple, risquait d’être vendue aussitôt les enfants blancs devenus indépendants. À la campagne, par contre, la nourrice n’était pas automatiquement confrontée à une telle éventualité. Au lieu d’une vente assurée une fois que les enfants dont elle avait la responsabilité étaient devenus grands, elle avait de fortes chances d’être envoyée au champ puisque dans les plantations, un travailleur supplémentaire pouvait toujours s’avérer utile (Schafer, 1981: 34).

Le cas de l’esclave Rosette, une mulâtre âgée de 45 ans, montre bien qu’en ville la vie des esclaves était marquée par la mobilité. En effet, cette dernière a changé plusieurs fois de propriétaires dans sa vie. En 1857, son maître Pierre Landreaux de la Nouvelle-Orléans décida de la vendre à un certain Jacques Lavigne, de la paroisse l’Assomption, pour la somme de 800$. Sur l’acte de vente, rien n’indique que Rosette ait appartenu à un autre maître avant Landreaux. Or, vers la fin du document, nous pouvons lire qu’elle fut la propriété de ce dernier pendant seulement une dizaine d’années, ce qui laisse sous- entendre qu’un ou plusieurs autres individus l’ont possédée au moins jusqu’à ce qu’elle ait 35 ans8 Slavery Manuscript Series, 1784-1865, Louisiane.. En ce qui concerne l’esclave Betsy, âgée de 31 ans lors de sa vente à Joseph Gullier par Coralie Populus en 1850, elle changea au moins deux fois de maîtres depuis sa naissance et ce changement de maître risquait de se répéter puisque son nouvel acquéreur était de la Nouvelle-Orléans. Nous avons un troisième exemple de femme noire qui a été vendue plusieurs fois dans sa vie. Ce fut le cas d’Eddy, une esclave âgée de 45 ans, qui mena une existence que l’on peut qualifier de mobile, comme en témoignent les quelques transactions dont elle fut l’objet au cours de sa vie. En 1844, son maître Cyrus Green de la Nouvelle-Orléans l’a vendue pour 200$ à George Acreman, également résident de cette ville; avant d’appartenir à Green, elle avait été la propriété d’un autre citoyen orléanais, Ezekiel Hayes9 Ibid.. Feliciana, une femme âgée de 27 ans, fut elle aussi l’objet de plusieurs transactions dans sa vie. Ce qui la distingue des trois autres est que Feliciana fut vendue en lot familial avec sa fille Rosine, âgée de six ans. Cette famille monoparentale fut transférée en 1855 par Juan Igana, de la Nouvelle-Orléans, à Antoine Gireaud, résident de la même ville, pour la somme de 1 100$. Or, avant d’appartenir à Igana, Feliciana avait appartenu à une certaine Dame Heloise10 Ibid..

Beaucoup de transactions se sont effectuées entre résidents de la même ville, ce qui montre bien qu’il y avait un nombre élevé de ventes d’esclaves à la Nouvelle-Orléans, lesquelles reflétaient la nature changeante des besoins de la classe esclavagiste pour le travail servile. Ces nombreux transferts de propriété indiquent principalement qu’en milieu urbain, la vie des femmes esclaves était marquée par l’instabilité et qu’il y avait un important roulement de personnel. Or, pour former des familles de type nucléaire, une certaine sédentarité est nécessaire, au même titre que la disponibilité et la présence du sexe opposé. En ville, non seulement était-il difficile pour les esclaves de former des familles biparentales dans un contexte d’instabilité dû à un important taux de revente, mais les femmes qui avaient la chance de rencontrer un partenaire avec qui fonder une famille risquaient fortement, dans un tel contexte, de voir celle-ci disloquée par la vente. Pour les esclaves, la vente était une expérience particulièrement difficile puisqu’elle représentait l’ultime symbole de dégradation. Lorsqu’il faisait l’objet d’une transaction, l’esclave prenait vraiment conscience de son état de servitude et de sa réduction à la condition de simple bien de propriété (Wade, 1964: 197). Mais cette expérience était difficile puisqu’elle représentait aussi l’ultime symbole de rupture familiale, surtout pour les esclaves urbains. En ville, les chances qu’une famille nucléaire soit brisée par la vente étaient plus grandes qu’à la campagne étant donné les besoins restreints et changeants des maîtres pour le travail servile. Les lots familiaux complets (père, mère, enfants) se vendaient très mal dans un environnement urbain et leur permanence était moins probable qu’à la campagne. Si les familles nucléaires en ville risquaient souvent d’être brisées par la vente, le même genre de famille avait plus de chance de rester intacte en milieu rural puisque dans les plantations, une famille complète pouvait toujours être utile (Schafer, 1981: 37). Bref, la mobilité et l’instabilité dues à un fort taux de revente minaient la capacité des esclaves à former des familles biparentales en ville, au même titre qu’elles minaient leur capacité à les maintenir unies.

Le modèle familial composé d’un père, d’une mère et de leur progéniture vivant ensemble sous un même toit ne pouvait être prédominant chez les esclaves, surtout pas chez les esclaves urbains. Il est plutôt probable qu’en ville, les femmes noires étaient célibataires, avec ou sans enfants, et que le type de famille prédominant au sein de la population servile à la Nouvelle-Orléans était celui d’une mère monoparentale. Le déséquilibre des sexes faisait en sorte qu’il était difficile pour les femmes esclaves de trouver un partenaire avec qui fonder une famille et lorsqu’elles réussissaient à le faire, celui-ci avait rarement la possibilité de vivre avec sa conjointe et ses enfants puisque plusieurs facteurs reliés à la nature de l’esclavage urbain l’en empêchaient: taille modeste des habitations, nombre restreint d’esclaves par propriétaire et fortes chances d’être séparé par la vente. Ainsi, les femmes esclaves devenaient, par la force des choses, chef de famille. Pour les mêmes raisons que celles qui forçaient leur conjoint à se séparer des siens, la famille dont les femmes esclaves avaient la responsabilité était composée d’un nombre très restreint d’enfants, lesquels étaient probablement pour la plupart âgés de moins de dix ans, puisqu’après dix ans la loi autorisait les maîtres à les vendre séparément de leur mère (Gould, 1997: 99-100; Schafer, 1981: 37). Soulignons que la famille monoparentale chez les esclaves pouvait aussi être le résultat d’une relation intime entre un maître et sa servante noire. Les femmes qui étaient victimes des désirs sexuels de leur maître pouvaient donc devenir elles aussi, par la force des choses, chefs de famille sans figure ni reconnaissance paternelle.

L’esclavage était à bien des égards une institution inconciliable avec les mœurs familiales prédominantes au XIXe siècle et l’objet principal de cette première partie était de montrer que des facteurs extrinsèques ont empêché les esclaves de former des unions biparentales traditionnelles, surtout en milieu urbain. Notre but n’était pas de mesurer la stabilité des familles esclaves selon la structure familiale adoptée, ni de faire ressortir l’idée que seul le modèle nucléaire était convenable et bon. Le fait que les esclaves n’aient pas réussi à reproduire systématiquement le type de famille véhiculé par la majorité blanche ne signifie pas forcément que leur vie familiale était instable ou déviante. Mais nous défendons l’idée que la famille nucléaire était quand même un type de famille qui leur servait de modèle et comme elle leur servait de modèle, ils cherchaient à l’établir, dans la mesure du possible, au sein de leur communauté.

En dépit d’une vie familiale non traditionnelle due au profil de l’esclave féminin qui, en milieu urbain, était surtout célibataire, avec ou sans enfant, l’idéal familial traditionnel persistait chez les esclaves. Autrement dit, malgré une institution qui les empêchait de reproduire les modèles familiaux prédominants, ils ont assimilé le même système de valeurs que les Blancs. Il y avait une différence entre le type de famille que les esclaves ont adopté par la force des choses et leur idéal de vie familiale. Par exemple, un esclave dont Frederick Law Olmsted rapporte les paroles dans son récit de voyage en Louisiane dans les années 1850, The Cotton Kingdom, donne une idée du mode de vie qu’il aurait choisi s’il avait été libre:

If I was free, massa ; if I was free’, I would —well, sar, de fus thing I would do, if I was free, I would go to work for a year, and get some money for myself, den— den—den, massa, dis is what I do— I buy me, fus place, a little house, and a little lot land, and den, no; den —den— I would go to old Virginny, and see my old muddert. Yes, sar, I would like to do dat fus thing; den, when I come back, de fus thing I’d do, I’d get me a wife; den I’d take her to my house, and I would live with her dar ; and I would raise things in my garden, and take em to New Orleans, and sell em dar, in de market. Dat’s de way I would live, if I was free (Olmsted, 1971: 125).

Si j’étais libre, maître; si j’étais libre, je, et bien monsieur, la première chose que je ferais, si j’étais libre, j’irais travailler pendant un an et je gagnerais de l’argent pour moi-même, puis, puis, puis, maître, c’est ce que je ferais: j’achèterais, en premier, une petite maison et un petit lot de terre et puis… non; puis, puis, j’irais dans la bonne vieille Virginie voir ma vieille mère. Oui, monsieur, j’aimerais faire ça en premier, puis quand je reviendrais, la première chose que je ferais serait de me trouver une femme, puis je l’emmènerais dans ma maison et je vivrais là avec elle; et je ferais pousser des choses dans mon jardin, et je les apporterais à la Nouvelle-Orléans, et je les vendrais là, au marché. C’est comme ça que je vivrais, si j’étais libre.

S’il avait été libre et non esclave, cet homme de Louisiane aurait opté pour une union conjugale traditionnelle. Son cas peut se généraliser à d’autres membres de la population noire puisque d’après les entretiens que la Works Progress Administration a menés dans les années 1930 avec les anciens esclaves, la plupart d’entre eux, après la guerre civile et l’émancipation, ont adopté un mode de vie familial conforme à celui de la majorité blanche. Isaac Adams, Alice Alexander et Jane Montgomery sont des exemples d’anciens esclaves qui, une fois devenus libres, ont structuré leur vie en fonction des valeurs familiales prédominantes11 George Rawick (dir.), The American Slave: A Composite Autobiography, vol. 7, Oklahoma and Mississippi Narratives, p. 5, 7, 38, 229. Précisons que ces affranchis demeuraient en Louisiane lorsqu’ils étaient esclaves.. Bref, refusant de porter un jugement sur la stabilité de la famille esclave, nous avons voulu montrer dans les pages précédentes qu’au sein d’un système oppressif, celle- ci était caractérisée par sa flexibilité et que, par le fait même, les femmes noires ont prouvé leur habilité à s’ajuster à une conjoncture qui les empêchait de former des familles traditionnelles.

S’inscrivant dans le «paradigme gutmanien» et préoccupés qu’ils étaient à vouloir renverser les conceptions péjoratives de la famille noire propagées par le fameux Rapport Moynihan dans les années 1960, les historiens révisionnistes des années 1970, dont Herbert Gutman, ont présenté la famille esclave «comme une bonne petite famille américaine avec papa, maman et les enfants» (Ndiaye, 2005: 26; Ann Malone, 1987, 1992; Gutman, 1976). Leurs intentions étaient bonnes puisqu’ils voulaient briser l’image de la famille instable avec un père inconnu et souvent absent que décrivait le sociologue et futur sénateur de New York, Daniel Moynihan, en 1965, et souligner, au contraire, que la famille en esclavage n’était pas fondamentalement différente des autres. Ce faisant, ils ont dépeint une image «un peu romantique» de la famille noire (Ndiaye, 2005: 24-28). De toute évidence, les historiens révisionnistes n’ont pas tenu compte de l’esclavage en milieu urbain et ont sous-estimé les effets dévastateurs de l’esclavage sur l’institution de la famille, surtout en ville12 En particulier, Ann P. Malone a travaillé sur la famille esclave dans la Louisiane rurale. Voir l’article de Malone, «Searching for Family and Household Structure» et sa monographie Sweet Chariot..

Les femmes esclaves à la Nouvelle-Orléans: leur travail, leur (quasi-) liberté, leur rôle économique

L’esclavage en milieu urbain a eu des effets préjudiciables sur la famille esclave, mais c’est là que les femmes noires pouvaient jouir d’une plus grande liberté. En ville, elles avaient la possibilité de vivre dans un état de liberté complètement dénié à leurs homologues rurales. Il était même parfois difficile, selon certains observateurs de passage à la Nouvelle-Orléans durant la période antebellum, de croire en leur sujétion. La concentration des habitations et des individus en milieu urbain rendait pratiquement inévitable l’entrée en contact des femmes esclaves avec une multitude de personnes et d’opportunités sociales. D’ailleurs, à la Nouvelle-Orléans, leur amalgame avec la population de couleur libre était on ne peut plus facile étant donné la proximité des peuples de toutes les couleurs et de tous les tons. Dans un tel environnement, il était beaucoup plus difficile pour les maîtres d’exercer un contrôle serré sur leurs esclaves. À la campagne, par contre, la vaste étendue du territoire a eu pour effet d’isoler les esclaves et de restreindre leurs contacts à la superficie du domaine familial de leur maître, limitant ainsi l’expérience quotidienne des femmes noires uniquement aux plantations ou aux petites fermes. Par conséquent, elles n’entretenaient de rapports sociaux qu’avec un nombre limité d’individus, soit les autres esclaves, le maître et sa famille et le régisseur. De plus, étant donné l’isolement des plantations et le peu de personnes avec qui les esclaves pouvaient entrer en contact, dans un milieu rural, il était beaucoup plus aisé pour les maîtres de les surveiller de près (Lack, 1981: 9; Wade, 1964: 56). L’isolement des campagnes contrastait ainsi avec la promiscuité des centres urbains et ces différences fondamentales ont influencé la nature du système esclavagiste et le quotidien des femmes noires. Nous verrons dans cette deuxième partie que l’esclavage citadin se caractérisait par sa grande souplesse et qu’en ville, la capacité d’agir des esclaves était véritablement poussée à l’extrême.

Emploi et logement autonomes

La vie mouvementée des centres urbains offrait aux esclaves féminins de plus grandes opportunités et leur condition sociale en ville ressemblait moins à celle d’esclave qu’à celle de personnes quasi libres. À la Nouvelle-Orléans, comme dans d’autres villes sudistes, les femmes noires avaient la possibilité d’exercer certaines pratiques, peu habituelles pour des esclaves, qui leur permettaient d’oublier bien souvent leur état d’esclavage. L’accès à certains privilèges, comme ceux de trouver leurs propres emplois et logis, donnait à ceux et celles qui avaient la chance de les obtenir au moins l’impression d’être libres. Par la pratique du travail autonome, les esclaves avaient la possibilité de chercher leurs propres emplois et après avoir donné une partie de leur rémunération à leur maître, ils pouvaient garder le reste pour leur consommation personnelle. Selon l’historien Richard Wade, l’auto-emploi créa une «nouvelle dimension d’indépendance» pour l’esclave puisqu’il lui permettait de prendre seul des arrangements avec son employeur pour ce qui est du salaire et des tâches à exécuter ; après avoir donné une portion de ses gains à son maître, il avait aussi la possibilité de conserver tout montant excédentaire. Souvent, les maîtres ignoraient même pour qui leurs esclaves travaillaient. Les esclaves qui pratiquaient cette forme d’emploi avaient aussi la possibilité, s’ils réussissaient à ramasser suffisamment d’argent, d’acheter leur liberté. La relation maître/esclave prenait davantage l’allure d’une relation propriétaire/locataire et même ce mince lien était menacé puisque les esclaves qui pouvaient trouver leur propre travail avaient généralement la possibilité de trouver leurs propres logis et d’habiter loin, s’ils le désiraient, de la résidence de leurs maîtres (Wade, 1964: 48-49). En plus d’avoir la possibilité de choisir leur logement, les travailleurs autonomes avaient la responsabilité de se vêtir et de se nourrir. L’esclave fugitif Frederick Douglass, qui a eu le privilège de travailler à son compte pendant un certain temps dans la ville de Baltimore, explique dans son autobiographie que cet arrangement était «un pas vers la liberté» puisqu’il autorisait l’esclave à prendre des décisions d’homme libre (Douglass, 2004: 99-100).

Les possibilités d’emploi offertes aux esclaves dépendaient à la fois de leurs qualifications et de la demande pour celles-ci (l’offre et la demande). Les qualifications professionnelles des esclaves se caractérisaient par d’importantes spécificités sexuelles. Alors que la plupart des postes qualifiés, comme ceux de mécanicien, forgeron et menuisier, étaient comblés par des esclaves masculins, les femmes, quant à elles, occupaient surtout des fonctions domestiques, comme celles de cuisinière, blanchisseuse et couturière (Wood, 1990: 319). La prostitution devait certainement compter parmi les différentes formes de travail autonome féminin, d’autant plus que la Nouvelle-Orléans était un marché important de Fancy Girls13 Femmes esclaves de sang-mêlé, les Fancy Girls étaient réputées pour leur grande beauté et elles étaient vendues comme concubines à des prix très élevés., mais nos sources étant muettes sur ce sujet, il est impossible d’en affirmer l’exactitude14 Dans son article sur la ville portuaire de Galveston au Texas, Robert S. Shelton s’attarde quelque peu au sujet de la prostitution et des Fancy Girls. Robert S. Shelton, «Slavery in a Texas Seaport».. Pour les mêmes raisons, il est difficile de déterminer quelle était la rémunération offerte aux travailleurs autonomes. Une chose est sûre cependant, leurs gages devaient être bien en-deçà de ceux que les Blancs recevaient pour le même travail puisqu’après tout, telle était la raison principale de leur embauche (Wood, 1990: 319).

Les pratiques du travail et du logement autonomes étaient très répandues dans les villes du Sud et elles ont eu pour effet d’assouplir l’institution esclavagiste. Or, la souplesse de l’esclavage urbain mettait en danger l’assise même de la société sudiste, soit la relation maître/esclave et l’idée que les Noirs étaient incapables de subvenir seuls à leurs propres besoins sans le soutien des Blancs. En donnant aux esclaves une certaine latitude, l’esclavage urbain remettait en question l’idéologie paternaliste et la relation de pouvoir qui en découlait. Pour ces raisons, des lois étaient mises en place afin de décourager les pratiques du travail et du logement autonomes. Mais les parties impliquées en faisaient souvent abstraction puisque ce système était profitable et qu’il avantageait tous ceux qui y prenaient part : les maîtres, qui pouvaient recueillir une portion importante des revenus de leurs esclaves tout en se déchargeant de leurs responsabilités envers eux; les employeurs, qui, trop pauvres pour s’acheter des esclaves, pouvaient bénéficier de leurs services sans se ruiner et, finalement, les esclaves eux-mêmes, qui pouvaient garder un certain contrôle sur leur vie. Soulignons que l’emploi fréquent de termes comme ceux de quasi-liberté ou d’autonomie pour désigner la condition sociale d’une population en esclavage peut sembler paradoxal puisqu’un esclave ne pouvait être en même temps libre ou semi-libre. Il est cependant indéniable qu’en ville, certains esclaves ont réussi à atteindre un niveau remarquable d’indépendance malgré leur statut servile et, faute d’une terminologie appropriée pour exprimer une réalité qui en soi était contradictoire, des expressions comme celles d’esclaves quasi ou semi-libres sont courantes dans cette partie de notre article. Le vocabulaire employé n’est nullement juridique; il représente simplement une réalité quotidienne.

Benjamin Henry Latrobe, l’un des architectes les plus en vue des États-Unis et l’un des meilleurs observateurs de son temps, fit allusion dans son journal intime, en mars 1819, au système de travail autonome chez les esclaves de la Nouvelle-Orléans. À ce propos, il a écrit que «le Juge M de cette ville, un homme avare et très riche, entièrement soutenu par ses esclaves, a donné à quelques-uns d’entre eux l’autorisation de gagner autant d’argent que possible pour eux-mêmes, à condition de garder une bonne table pour lui» (Latrobe, 1905: 204). Latrobe ne spécifie pas le sexe des travailleurs autonomes en question, mais étant donné que le juge habitait à la Nouvelle-Orléans, il est fort probable que plusieurs femmes aient compté parmi ses esclaves privilégiés. Cette façon d’employer les citadins en esclavage était également adoptée par John McDonogh, connu comme étant le philanthrope de la Nouvelle-Orléans puisqu’à sa mort, il a légué d’importantes sommes d’argent au système d’instruction publique de la ville. McDonogh comptait parmi les personnes les plus illustres et les plus fortunées de la Nouvelle-Orléans. Cet homme possédait beaucoup d’esclaves mais, paradoxalement, il ne prônait pas le système esclavagiste. N’étant pas un ardent apologiste de l’esclavage et ne croyant pas davantage que Blancs et Noirs pouvaient vivre ensemble, il eut en 1827 l’idée d’émanciper graduellement ses esclaves en les laissant travailler de manière autonome jusqu’à ce qu’ils réussissent à accumuler suffisamment d’argent pour acheter leur liberté, liberté dont ils pourraient profiter non pas en sol américain, mais bien au Libéria. Après quinze ans de travail autonome, 80 de ses esclaves furent envoyés en Afrique à bord d’un navire de la Société américaine de Colonisation15 John McDonogh Papers, 1789-1850, 1929, paroisses Jefferson, St-Bernard et Nouvelle-Orléans, Louisiane; John S.Kendall, «New Orleans’ ‘Peculiar Institution’», p. 872.. McDonogh était membre de la S.A.C. qui avait justement pour mission d’envoyer les affranchis dans cette colonie américaine d’Afrique occidentale, devenue un État indépendant en 1847. Seul ce projet d’émancipation progressive réconcilia les convictions contradictoires de cet homme face au système esclavagiste.

Henrietta de la Nouvelle-Orléans faisait partie de ces esclaves qui vivaient dans un état de quasi-liberté. En 1847, alors qu’elle avait atteint l’âge légal d’émancipation (30 ans), son maître Philip Moore voulut l’affranchir de sa tutelle en adressant une requête d’émancipation aux autorités municipales, puisqu’il considérait qu’elle avait toujours été une bonne et fidèle servante «digne de vivre dans la liberté16 Selon l’article 185 du code civil louisianais, personne ne pouvait émanciper un esclave âgé de moins de 30 ans et cette émancipation n’était possible que si l’esclave s’était bien comporté depuis une période d’au moins quatre ans. Selon l’article 186, ces deux conditions d’émancipation pouvaient être ignorées advenant le cas où un esclave avait sauvé la vie de son maître ou de sa famille. Dans de telles circonstances, il pouvait être émancipé à n’importe quel âge. Charles Maduell Jr, Marriages and Family Relationships of New Orleans, 1830-1840, p. AM-5 (appendice); Judith Schafer, «Open Concubinage and Notorious Concubinage», p. 1186. ». Non seulement Henrietta était-elle digne de vivre dans la liberté, mais elle en était aussi capable, puisque «depuis les six dernières années elle fut autorisée à gagner sa vie hors du contrôle» de son maître17 Slavery Manuscript Series, 1784-1865, Louisiane.. D’après ce que l’un de ses employeurs a écrit à son sujet, elle travaillait comme blanchisseuse et, en plus de sa conduite exemplaire, faisait preuve d’une très grande débrouillardise. Henrietta avait donc la capacité de pourvoir seule à ses propres besoins et parce qu’elle vivait depuis quelques temps dans un état de liberté et d’indépendance relatives, ses supérieurs croyaient au succès de son éventuelle libération. Il est impossible desavoir si cette femme a finalement obtenu sa liberté puisque la requête ne le précise pas. Mais une chose est sûre : elle remplissait les conditions nécessaires à cette émancipation et le fait d’avoir eu l’opportunité de travailler de manière autonome a nettement joué en sa faveur.

Le cas le mieux connu de travail autonome féminin est sans aucun doute celui de Molly Horniblow, la grand-mère maternelle de Harriet Jacobs, qui a obtenu de sa maîtresse l’autorisation de faire et de vendre des biscuits à son compte en Caroline du Nord. La nuit seulement, après avoir passé une dure journée à effectuer des tâches ménagères pour la femme blanche à qui elle appartenait, Molly avait la permission de travailler pour son entreprise et, avec les profits de ses ventes, elle avait la responsabilité de vêtir sa famille et elle-même. L’arrangement que Molly avait pris avec sa maîtresse devait lui permettre d’amasser l’argent nécessaire afin d’acheter sa liberté et celle de ses enfants et elle aurait pu éventuellement réaliser cet objectif puisque son commerce était profitable. Mais, à la suite d’un concours de circonstances particulier, elle n’a pas eu à acheter sa liberté. Molly a fini par l’obtenir non pas directement grâce aux fruits de son entreprise, mais plutôt grâce au respect et à la bonne réputation que cette entreprise lui a en partie permis d’acquérir. La grand-mère de Jacobs n’a pas acheté sa liberté : elle l’a obtenue grâce à sa deuxième maîtresse qui a jugé que cette esclave aussi dévouée que vaillante méritait d’être libérée (Jacobs, 1992: 3-4, 9-10). Comme ce fut le cas pour Henrietta, son travail autonome combiné à sa bonne conduite ont eu des effets positifs. Ils ont permis à Molly, en lui faisant gagner le respect d’autrui, d’acquérir à l’âge de cinquante ans le statut de femme libre. L’exemple de Molly Horniblow n’est peut-être pas néo-orléanais, mais il est important à mentionner puisqu’il représente pour les historiens le cas le mieux connu de travail autonome féminin.

Même si nos exemples de travail autonome ne font pas explicitement référence au logement autonome, il n’en demeure pas moins que ces deux pratiques étaient intimement liées puisque, comme le remarque Richard Wade, les esclaves qui faisaient de l’argent en travaillant pour eux-mêmes étaient en mesure de payer leur propre loyer, en plus de se vêtir et de se nourrir (Wade, 1964: 66). D’ailleurs, l’une des raisons qui pourraient le mieux expliquer pourquoi la pratique du travail autonome était surtout répandue en ville est la dimension restreinte des actifs fonciers qui, combinée à la densité de la population en territoire urbain, ont eu pour effet de favoriser une proximité entre les races que bien des maîtres blancs cherchaient sans doute à éviter. En ville, la densité de la population restreignait la taille des habitations urbaines. Or, il était difficile pour un maître de loger à la fois sa famille et ses esclaves sans se sentir à l’étroit et sans se sentir avili ou abaissé par cette proximité avec la race «dégradée». Contrairement au milieu rural où les esclaves habitaient dans des quartiers séparés et éloignés de la résidence familiale de leur propriétaire, en ville, ils vivaient soit sous le même toit, soit dans de petits bâtiments adjacents à sa résidence. La vaste étendue du territoire à la campagne rendait possible la distance entre les races, tandis que la densité de la population urbaine favorisait leur rapprochement (Wade, 1964: 55). Certains maîtres désireux de briser la promiscuité raciale que créait la situation d’entassement en ville autorisaient donc leurs esclaves à trouver leurs propres emplois, ce qui leur permettait d’avoir l’argent nécessaire afin de se procurer leur propre logement. Ce système était intéressant pour les maîtres, car il leur permettait d’éviter une situation de proximité avec leurs esclaves en même temps que la ponction budgétaire qu’occasionnait la responsabilité de les loger, vêtir et nourrir. Si certains membres de la classe esclavagiste, comme John McDonogh, donnaient à leurs esclaves la possibilité de vivre de manière plus autonome pour des raisons philanthropiques, la majorité le faisait non pas par compassion pour leurs esclaves, mais bien parce que cet arrangement était avantageux pour eux.

Petits, sales et mal entretenus, les logements que les esclaves avaient la possibilité de se procurer n’étaient jamais en très bonne condition. Malgré la difficulté qu’ils avaient à louer des logements adéquats, lorsque l’occasion se présentait, la plupart préférait vivre séparément de leur maître pour la liberté qu’un tel arrangement leur permettait d’atteindre. Souvent, l’initiative venait des esclaves eux- mêmes, qui y trouvaient leur compte autant que les individus à qui ils appartenaient. Vivre avec leur maître rappelait constamment aux esclaves leur état de servitude ; vivre séparément leur donnait une plus grande marge d’indépendance. La qualité du logement était moins importante que le sentiment de liberté que leur procurait cette pratique (Wade, 1964: 70, 74-75). Mais au-delà du simple désir d’autonomie et de liberté, le choix de mener une existence indépendante et physiquement éloignée des maîtres était peut-être motivé chez certaines femmes noires par un désir d’éviter l’exploitation sexuelle, d’autant plus que la dimension réduite des habitations urbaines et la proximité qu’elle favorisait pouvaient facilement entraîner des relations non désirées. Évidemment, l’intimité entre hommes blancs et femmes esclaves n’était pas toujours le résultat d’un acte abusif et des relations d’amour sincère ont existé entre les deux groupes. Mais dans les cas d’exploitation sexuelle, les femmes cherchaient sans doute par le travail et le logement autonomes un moyen d’échapper à ce genre de situation et pas nécessairement à être plus indépendantes. L’indépendance associée à ces activités n’était peut-être qu’en réalité alimentée chez certaines femmes par un désir de s’approprier leur propre corps plutôt que par un besoin fondamental d’autonomie. Mais peu importe leur motivation, il n’en demeure pas moins que l’éloignement physique était en soi une forme d’indépendance et que celle-ci permettait aux femmes esclaves d’exercer un certain contrôle sur leur vie.

Le marché de la Nouvelle-Orléans et les marchandes noires

En milieu urbain, la grande majorité des femmes esclaves travaillaient comme domestiques dans la résidence de leur maître ou encore comme servantes dans les hôtels et les restaurants de la ville. Mais certaines d’entre elles avaient l’opportunité de s’éloigner du contrôle de leur maître en travaillant à leur compte comme blanchisseuse, cuisinière ou couturière, ou encore en travaillant au marché de la Nouvelle-Orléans comme commerçantes. Dans ses réminiscences de la Floride d’avant la guerre, publiées en 1883 sous le titre Florida Breezes, Ellen Call Long s’attarde à une description de la Nouvelle- Orléans dans laquelle elle explique que toute esclave ayant des capacités ou des compétences autres que strictement domestiques était autorisée à travailler au marché de la ville ; les ventes qu’elle réalisait comme marchande servaient au soutien financier de la famille à qui elle appartenait (1962: 26-27). Par la pratique du travail autonome, les femmes noires jouaient un rôle économique important à la Nouvelle-Orléans puisqu’elles travaillaient pour de l’argent qu’elles dépensaient afin de se loger, se nourrir et se vêtir et que, par ailleurs, beaucoup de familles blanches dépendaient financièrement de leurs revenus. En plus d’avoir participé à la vie économique de la ville en tant que travailleuses autonomes, ces femmes y ont aussi participé en tant que commerçantes au marché de la Nouvelle- Orléans. Là, elles étaient vraiment au centre d’un processus de vente au détail particulier et non seulement les maîtres profitaient de leur pouvoir marchand, mais la ville tout entière également.

L’importance et l’omniprésence des femmes noires au marché orléanais sont récurrentes dans les récits du XIXe siècle. En 1819, Benjamin Henry Latrobe fait remarquer dans son journal intime que tous les jours, à la Nouvelle-Orléans, et à chaque coin de rue, des femmes noires se promenaient «transportant des paniers sur leurs têtes et criant aux portes des maisons […] Ces marchandes ambulantes étaient des esclaves appartenant à des détaillants qui possédaient un commerce ou encore à des individus qui, trop pauvres pour tenir une boutique, remplissaient quelques paniers de produits achetés à l’encan, lesquels paniers étaient leur magasin» (1905: 202-203). Ellen Call Long n’a pas manqué non plus de souligner le rôle marchand des femmes noires à la Nouvelle-Orléans. Parlant des esclaves féminins au marché de la ville, elle dit que les «femmes noires enroulées dans leurs rubans aux couleurs éclatantes, et en général bien vêtues […] étaient de toute évidence de populaires marchandes; et celles-ci étaient esclaves, riant et bavardant et apparemment aussi libres que le client qui commandait une omelette ou un fruit» (Long, 1962: 26; Gould, 1996: 189). La description que donnent ces deux observateurs des marchandes noires à la Nouvelle-Orléans montre que les femmes esclaves étaient importantes économiquement et que leur condition sociale ressemblait beaucoup à celle des femmes libres.

Eliza Ripley, qui grandit au cours des années 1840 à la Nouvelle-Orléans, s’attarde également dans son récit à une description du marché de la ville et de ses commerçantes noires: «La plupart d’entre nous se souviennent des marchandes de couleur qui marchaient dans la rue avec des plateaux adroitement placés sur leurs têtes, mains aux hanches, cherchant à promouvoir leurs produits». Elle raconte avec une certaine nostalgie l’époque où les marchandes au teint chocolat vendaient leurs produits dans les rues de la ville pour seulement quelques «picayunes». Mais «les dames de cette époque ne sont plus», dit-elle mélancoliquement, «ni les marchandes qu’elles envoyaient» (Ripley, 1975: 25-26). Ripley ne spécifie pas la condition sociale des marchandes noires qu’elle a rencontrées dans sa jeunesse à la Nouvelle-Orléans et à qui elle a acheté des produits. Peut-être qu’elle ne le précise pas parce qu’il était difficile de distinguer les citadines esclaves des citadines de couleur libres, les femmes esclaves ayant eu la possibilité à la Nouvelle-Orléans de mener une existence quasi libre. Au marché, les femmes esclaves semblaient effectivement avoir beaucoup de latitude et, jusqu’à un certain point, elles étaient laissées à elles-mêmes, ce qui ajouta, en plus du travail et du logement autonomes, une autre dimension à leur indépendance relative en milieu urbain. Il est difficile de déterminer si, au marché, les femmes esclaves avaient justement assez de latitude pour recevoir elles-mêmes l’argent des produits qu’elles vendaient ou encore si elles participaient aux transactions en tant que travailleuses autonomes. Mais une chose est sûre: ces commerçantes menaient une existence qui s’apparentait énormément à celle de leurs homologues libres et, par conséquent, les observateurs pouvaient confondre ou sembler confondre au marché de la Nouvelle-Orléans les citadines de couleur libre et esclaves. Bref, l’omniprésence des femmes noires au marché de la ville reflétait leur nombre élevé ainsi que leur pouvoir marchand et économique. Telle est la conclusion que nous pouvons à tout le moins tirer de leur visibilité et de l’impression qu’elles ont laissée sur les observateurs de leur temps.

En ville, les femmes esclaves jouaient donc un rôle économique important, soit comme marchandes, soit comme travailleuses autonomes. Non seulement prenaient-elles part à des transactions en vendant des produits au marché, mais elles avaient aussi la possibilité d’accumuler de l’argent en échange d’un service. En milieu rural, par contre, le domaine économique semblait plutôt être l’affaire des hommes. Comme l’explique l’historien Roderick McDonald, à la campagne, les esclaves participaient eux aussi au système économique puisqu’ils avaient l’opportunité de travailler à leur compte et d’accumuler de l’argent qu’ils pouvaient dépenser à leur guise. Les esclaves ruraux pouvaient effectivement gagner de l’argent en vendant les produits qu’ils cultivaient sur des lopins de terre qui leur étaient alloués par leur maître ou en travaillant le dimanche. Avec l’argent qu’ils récoltaient, ils étaient en mesure de se procurer des biens auxquels ils n’avaient pas accès autrement, comme par exemple du tabac, de l’alcool, du café, des fruits, de la farine, des ustensiles et du savon. Comme ce fut le cas en milieu urbain, il y avait de l’argent en circulation chez les esclaves ruraux grâce aux ventes de leurs produits agricoles et au travail du dimanche. Mais ce sont surtout les hommes qui semblaient impliqués dans ce système, les femmes ayant profité du crédit et de l’argent accumulé par leurs conjoints. À la ville, la participation économique des esclaves féminins était directe, tandis qu’à la campagne, elle était plutôt indirecte et passait par les hommes (McDonald, 1991: 195, 202-203; Pargas, 2006: 373-378), ce qui nous montre qu’en milieu urbain, les femmes esclaves avaient des opportunités que leurs homologues rurales n’avaient pas et que ces opportunités se sont traduites par un rôle économique plus important.

Le phénomène des fugitifs en ville

À la lumière de ce que nous avons mentionné jusqu’à présent dans cette deuxième partie, la vie urbaine pour les femmes esclaves était, à bien des égards, préférable à la vie rurale puisqu’elles avaient la possibilité de garder un plus grand contrôle sur leur vie. À la Nouvelle-Orléans, ce contrôle était tel que certains observateurs avaient même de la difficulté à croire en leur sujétion. Ellen Call Long va jusqu’à affirmer que les marchandes esclaves comptaient parmi les êtres les plus libres et les plus gais de la société et que leur asservissement n’avait en réalité que très peu de signification. Jamais n’avait-elle vu de «créatures» aussi libres et aussi joyeuses que les femmes esclaves de la Nouvelle-Orléans (Long, 1962: 27). Charles Joseph Latrobe, de passage à la Nouvelle-Orléans au cours des années 1830, fait une remarque intéressante dans son récit sur le rire des Noirs, «the negro’s laugh», un rire qu’il définit comme étant «le plus indescriptible des sons joyeux» (1835: 333).

Il serait bien de réfléchir ici sur la signification du bonheur des esclaves à la Nouvelle-Orléans tel que perçu par les observateurs blancs et de comparer leurs remarques à celles de Frederick Douglass. Cette comparaison est intéressante puisqu’elle permet de voir la différence entre une source «blanche» et une source «noire». En effet, les cas de bonheur en milieu urbain que nous avons mentionnés ont été relevés dans des récits écrits par des Blancs pour qui le simple fait de voir des esclaves rire ou sourire signifiait automatiquement qu’ils étaient heureux. Certes, l’esclavage en ville donnait plus de latitude et d’opportunités aux travailleurs noirs et c’est ce que Douglass, qui a connu l’esclavage rural et urbain, fait ressortir dans son autobiographie. Mais cet ancien esclave a aussi écrit qu’il fallait se méfier du rire des esclaves. Ce n’est pas parce que les esclaves émettent par moments des sons joyeux, qu’ils rient ou même qu’ils dansent et qu’ils chantent, qu’il faille conclure à leur bonheur absolu. Derrière ces sourires, derrière ces rires, derrière ces chants pouvait se dissimuler une très grande souffrance. Voici le témoignage d’un homme qui a vécu l’esclavage tant dans sa forme la plus rigide que la plus souple et qui, forcément, tenait un discours différent face au rire des esclaves, discours que ne pouvait tenir un observateur externe blanc