Hors collection, 01/01/2007

Fernand Ouellette et l’engagement dans le vertical. Quelques échanges autour de «L’Inoubliable»

Cinquante années d’écriture, une œuvre aussi abondante et diversifiée, voilà qui ne se résume pas en dix pages. C’est donc sur le cycle de L’Inoubliable, véritable somme poétique, que j’ai choisi de faire porter cet entretien, confiante que c’était là l’occasion d’un retour sur l’essentiel du trajet de l’écrivain.

D. B.: L’Inoubliable. Chronique I paraissait en mars 2005, huit ans après Au delà du passage, suivi de En lisant l’automne — un livre remarquable passé presque inaperçu et qui est à mon sens annonciateur de votre poésie actuelle. Le tout premier poème de L’Inoubliable s’intitule «Cible», un mot que vous utilisez souvent pour parler de la visée poétique, et commence par la conjonction «et». Peut-on voir là un souci de relier L’Inoubliable à votre production antérieure? Après presque dix années de silence poétique, ressentiez-vous le besoin de jeter un pont entre ce qu’on pourrait considérer comme deux temps ou deux périodes de votre écriture poétique?

F.O.: Le «et» marque un lien avec ce qui a précédé. Il accentue l’idée d’un tout, c’est-à-dire souligne un peu abruptement la continuité du texte poétique que je propose. Comme s’il s’agissait pour moi de ne jamais m’exiler hors de l’espace central où s’élabore le poème, de garder l’unité de l’être qui se fait, se transmute aussi avec le poème.

À vrai dire, durant les dix années dont il est question, je n’ai pas cessé d’écrire des poèmes, même si parallèlement j’ai mené à terme des essais spirituels très exigeants. Mais il s’agissait de poèmes épars, non d’un cycle, d’une poussée, d’une déflagration, comme le livre Dans le sombre (1967) ou le poème Les Heures (1987). L’Inoubliable. Chronique I, sous cet aspect, est non seulement un cycle important pour moi, puisqu’il sera finalement constitué de trois volumes regroupant plus de trois cents poèmes, mais mon «grand œuvre», comme les alchimistes disaient autrefois, pour bien souligner la dimension spirituelle de leur quête. Bref, tous les poèmes qui l’ont précédé, et auxquels le «et» prétend se relier, forment le recueil provisoirement intitulé Lumières, suivi de l’Absent, (poèmes de 1997 à 2003), qui devrait paraître en 2008. Il s’agit du chaînon apparemment manquant. J’ai en quelque sorte suspendu sa publication pour offrir L’Inoubliable, dont la publication me paraissait plus urgente, à l’occasion du cinquantenaire de publication de mon premier livre Ces anges de sang (1955). Quelques poèmes de Lumières sont contemporains de ceux de L’Inoubliable, mais ne me semblaient pas de la même facture ou de la même inspiration. En somme le «et» se relie peut-être plus directement aux poèmes immédiatement antérieurs, entre autres à ceux de décembre 2002. Je dis «peut-être» parce qu’il s’agit davantage d’un état d’esprit, de la conviction de travailler à l’unité de mon être, que d’un simple rapport avec mes écrits antérieurs.

D.B.: La dimension d’ensemble de votre œuvre semble fondamentale. Vous parlez de L’Inoubliable comme d’un cycle, et le distinguez de Lumières, suivi de l’Absent en ce qu’il présente un caractère d’unité. Les trois tomes sont publiés à une année d’intervalle (le deuxième paraîtra ce printemps-ci, le troisième, au printemps 2007), mais vous travaillez l’ensemble depuis le début. Certains poèmes écrits dès la première année se retrouveront dans le tome trois, en raison de leur tonalité ou de leur inspiration. C’est dire que le cycle répond davantage à une tension interne qu’à une chronologie, malgré le sous-titre. Vos livres de poésie n’ont jamais été aussi longs. Or il me paraît extrêmement difficile de travailler à une œuvre poétique d’une telle envergure, qu’il faut contenir en soi tout en la considérant de l’extérieur, afin de la retravailler. Ça me paraît plus difficile que pour le roman, par exemple, dont l’unité s’appuie sur une action précise, une intrigue, une trame narrative, une certaine linéarité. Ça doit certainement poser de grandes difficultés. Est-ce la nature de ce qui vous a inspiré ou la conviction de travailler à l’unité de votre être qui vous donne une telle force de concentration?

F.O.: Je dois revenir sur le temps de l’écriture elle-même, pour mieux faire comprendre ma démarche. L’axe de chaque démarche, c’est-à-dire de chaque volume, s’insère dans le même temps. Il n’y a pas de poèmes de la première année, puisque tous les poèmes ont été écrits de jour en jour, du 2 janvier 2003 au 26 mars 2004. Si bien qu’il y a par exemple autant de poèmes du mois de mai 2003 dans le deuxième ou le troisième volume que dans le premier. Seul le point de convergence, le ton diffèrent. Lorsqu’il s’est agi d’organiser chaque livre dans le respect de la chronologie réelle de la première écriture, c’est ce que je ressentais en captant les premiers vers d’un poème, qui me permettait intuitivement de le diriger dans tel tome. Mais c’est la progression dans le temps, la patience, la ténacité dans le maintenant des révisions de la première forme, s’échelonnant sur trois années, qui maintiennent la tension de chaque livre. D’où la nécessité du sous-titre. L’écriture quotidienne m’a permis d’atteindre une certaine maturation et d’ouvrir une diversité selon mes états d’être, les événements de lumière des saisons, les découvertes de ma promenade le long de la rivière, les nouvelles du monde qui nous parviennent. Ainsi je fais allusion au tremblement de terre de Bam. C’est tout cela que sous-entend le mot chronique.

Quant à la difficulté d’achever une pareille entreprise, elle est évidente. Je reste étonné par l’ampleur du projet que je n’ai pas choisi, mais qui s’est imposé au fil des jours et des mois. La concentration, en effet, doit être absolue, l’exigence est extrême. Là est la différence entre un livre de poèmes et un recueil, distinction qui n’est pas assez souvent faite.

Je ne commence vraiment à travailler, dirais-je paradoxalement, que lorsque le poème me paraît terminé, qu’il a décanté. Cela pose un problème de mémoire et d’attention. D’autres écritures plus minimalistes ne demandent pas tant d’efforts. Un poème de six ou douze vers, un livre de soixante-dix pages sont maîtrisés plus aisément. Dans le premier tome, qui fait trois cent vingt-cinq pages, les poèmes atteignent souvent deux pages et plus. Dans les deuxième et troisième, ils ne dépassent guère une page et quart. Ils paraîtront donc plus concentrés, car j’ai serré davantage l’écriture. Mais, à vrai dire, c’est la nature même de l’inspiration, dans chaque volume, qui a imposé ses propres exigences. Le deuxième volume ne devait pas être le miroir du premier. Ni le troisième des deux précédents. J’ai donc dû travailler avec acharnement sur l’écriture et la langue, sur le vocabulaire, comme un peintre pense ses formes, trouve ses couleurs, ses tonalités, non sans repentirs.

J’ai compris récemment pourquoi j’avais reporté dans le troisième volume les poèmes qui le constituent. L’expérience spirituelle qu’ils tentent de saisir est d’une telle difficulté que, d’instinct, je repoussais de pareils défis dans le dernier livre, presque avec crainte, pour les laisser reposer plus longtemps. Disons que je reculais le moment de la confrontation. Il faut se rendre à l’évidence, la vie en écriture, hormis la voie mystique, est l’expérience la plus totalisante, la plus intime, la mieux reliée à ce que j’appelle l’espace du centre, plutôt qu’à «l’espace mental», comme le désigne le poète Dominique Fourcade. Elle exige par conséquent énormément d’attention de la part du lecteur, sans parler d’un sens aigu du spirituel, du métaphysique. Nous sommes introduits au cœur du sens et des significations. Et il est clair que ma foi et l’attraction de la verticalité accentuent, rendent périlleuse l’aventure.

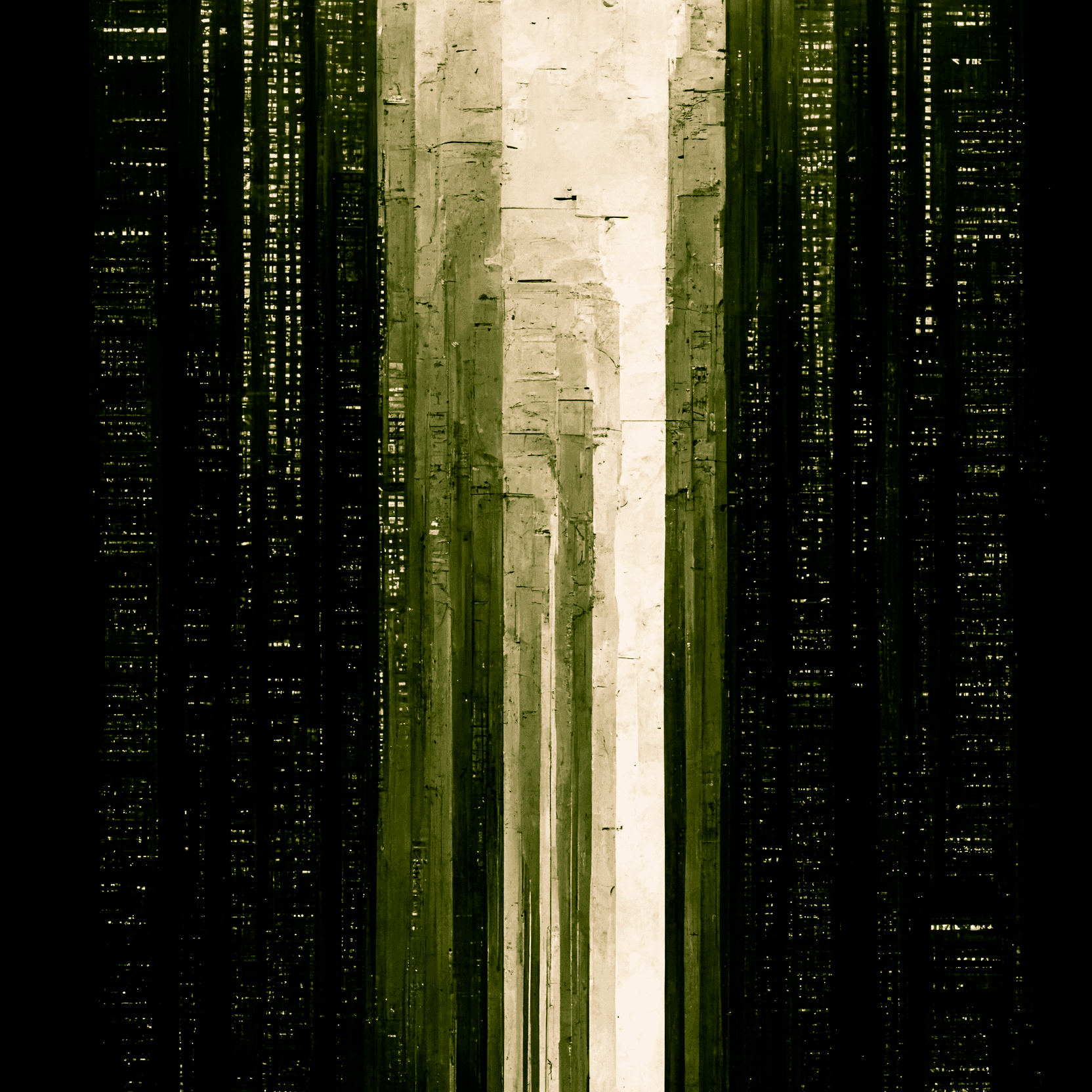

D.B.: Ce n’est pas la première fois que vous parlez de verticalité à propos de L’Inoubliable. Vous avez même qualifié votre projet de «poésie verticale», en faisant référence à Roberto Juarroz. Or la poésie du premier tome diffère de vos livres antérieurs par sa dimension terrienne, par opposition à l’esthétique apollinienne que vous avez souvent privilégiée. Il n’y a plus ici de fulgurance. Ni de vertigineuse envolées. On avance par petites montées, petites descentes, en une sorte d’oscillation, sur un chemin parsemé de lueurs. Ce n’est plus un être foudroyé qui parle; c’est un homme patient, qui sans cesse travaille pour que le bleu l’agrée. Il y a de cela dans la monumentalité: quelque chose comme un acharnement dans la constance. Et même si vous avez été saisi d’un mouvement irrépressible d’écriture, il s’est poursuivi sur plus d’une année, signe, à mon sens, que nous sommes là dans un régime de constance, de persévérance. Dans une avancée patiente vers le bleu. Dans sa préface à Poésie verticale, Roger Munier écrit ceci: «Vertical n’est pas tant ce qui est érigé, au sens qu’il tiendrait de soi seul l’origine d’un mouvement vers le haut. Ou s’il l’est, c’est par l’effet d’une résistance efficace et souple à une attraction naturelle qui l’entraînerait normalement vers le bas. Érigé donc, si l’on veut, mais par la vertu d’un mouvement premier de haut en bas, habilement, sinon dramatiquement corrigé. C’est de cette manière, il me semble, et selon un axe inversé à celui auquel on pourrait naturellement penser, qu’il faut entendre la verticalité selon Juarroz […].» Ce mouvement correspond assez bien à celui que j’ai senti dans les poèmes du premier tome. J’en prends pour exemple l’attention particulière que vous portez aux chutes des poèmes, comme si le moment de toucher le sol était garant de la remontée. Le mouvement que décrit Munier correspond-il à votre dessein poétique? Est-ce ainsi qu’il convient de penser la verticalité dans L’Inoubliable?

F.O.: Quand on pense vertical, on pense fil de plomb. Étrangement, d’abord à pesanteur. C’est ce qui vient à l’esprit de Littré, point de départ de Munier. Mais la chute n’est qu’un possible du risque de la verticalité, à mes yeux son envers. Si le corps tombe rapidement, le désir permet la montée soutenue par l’énergie de la vie intérieure et spirituelle Car on peut très bien partir de l’immobilité de l’arbre ou de l’élan de l’oiseau, de l’aspiration du désir pour saisir plus profondément le mot vertical. Ou du latin vertex, «point culminant du ciel». Or c’est beaucoup plus la verticalité intérieure que physique qui concerne mes écrits. La compensation, la plus forte résistance à la chute se réalisent dans l’espérance du corps ressuscité, auquel je crois. J’aime tout de même l’idée de force appliquée au centre de gravité pour compenser la chute, dont parle Littré. Mais chez moi, elle appartient à l’ordre de la foi, de la transcendance. En ce sens, je m’écarte de l’explication de Munier au sujet de la verticalité de Juarroz. Ce qui n’infirme en rien sa glose. Je reprends la proposition non pas en corrigeant l’axe du haut vers le bas, la direction de la pesanteur, pour éviter la chute, mais en rendant possible, dans l’ordre des choses spirituelles, la continuité de l’axe montant, la visée du «point culminant». J’inverse sa direction. Toute ma poésie travaille dans ce champ. C’est pourquoi je suis un peu étonné par l’expression «dimension terrienne» que vous employez.

En somme, il s’agit moins de l’attraction du fond, du centre dont parle Munier, que de celle de l’ouverture, de la trouée qu’a laissée le Christ en montant. Ce qui n’est pas moins dramatique. Car le mouvement ne peut vraiment s’ébranler que depuis le vrai centre, lieu où tout converge, d’où tout rayonne; lieu de ce qui est totalisable. Et le mouvement vertical m’oblige à me risquer hors du centre, point d’ancrage, à me décentrer, pour le laisser rayonner et poétiser. D’où, inversement, l’obsession du lieu des silences, de l’absence, de la glaise qui enserre, de la flamme abolissante, mais d’où aussi le rebond, la remontée, toujours possibles, car les rochers s’ouvriront. Tout le travail de la verticalité ne peut se faire poétiquement qu’avec la complicité, la compagnie du réel, des éléments, des lumières comme de l’ardoise, du tourbillon, du solaire. Je suis moins obsédé par l’idée de chute que par celle de l’impuissance à s’élever. Car la tension nécessaire de l’axe vertical, qui va de bas en haut, me confronte, bien entendu, à la possibilité toujours prochaine de la chute, à une résistance à la pesanteur, constitutive de la verticalité. C’est pourquoi la montée et le renversement sont toujours présents. L’axe vertical ne peut être perçu que dialectiquement, spirituellement. C’est un mouvement, non un séjour. Il n’y a pas d’asile à la fin de l’essor réussi, dans le temps humain du poème. L’accès au bleu n’est qu’un signe, un présage, une épiphanie de ce qui peut advenir. Au retour, il n’y a qu’un manque plus aigu, une épreuve dans le «puits de silence», le rappel de la mort, la reprise (revanche) du corps de nouveau faussement vêtu, en attente de la vraie nudité… La pesanteur du temps, l’étroitesse de l’espace… Ce qui ne veut pas dire que le fond, le sol ne sont pas intégrés véritablement dans le poème. Au contraire. Mais pour percer la voûte, prolonger l’ascension, il y a bien la nécessité, à un moment ou l’autre, de franchir le miroir, de renverser la quête. De s’éloigner des oiseaux et du solaire. D’errer dans le pur inconnaissable. Et ce sont des indices, des fragments de ce qui a été effleuré, que le poème tente de rapporter, de cristalliser dans le langage: ce qui est inoubliable. Cela est très bien rendu par la forme d’or de la gravure de Robbert Fortin qui apparaît sur la couverture.

D.B.: Considérant le nombre d’essais à teneur spirituelle et théologique que vous avez publiés depuis 1997 (soit depuis la parution de Je serai l’Amour, qui suivait de peu celle d’Au delà du passage), ainsi que votre implication comme directeur de la collection “L’expérience de Dieu” chez Fidès, on a pu croire que l’écrivain que vous êtes avait trouvé un nouvel auditoire, plus apte, peut-être, à éprouver l’exigence de sa quête, et qu’en faveur de cette nouvelle orientation, pour reprendre un mot qui vous est cher, l’essayiste avait pris le pas sur le poète. L’essayiste, qui occupe à mon sens l’axe horizontal, alors que le poète occupe l’axe vertical. Quand j’ai commencé à lire L’Inoubliable, j’ai eu l’impression que vous reveniez à la poésie comme on rentre chez soi, comme on retrouverait un lieu où l’on se sent à son aise, où se reposer des rigueurs de l’ascèse, qui usent parfois jusqu’au langage. Dans cette poésie matinale — qu’il faut lire à mon avis le matin, et au fil des jours —, la polarité se joue entre le vertical (le soleil à son zénith) et la blancheur du matin qui berce l’horizon et à laquelle, coûte que coûte, il faut consentir — d’où la dimension terrienne que j’ai relevée. C’est dans cet espace de la blancheur, semble-t-il, que la mort travaille le sujet, qu’elle travaille en lui et qu’il l’accueille. C’est elle qui aplanit le chemin et l’allonge, elle qui commande ce lent apprivoisement, depuis les “détresses” “incrustées dans le corps” jusqu’à la pointe de l’esprit. «Tous les périples qui étaient à faire, écrivez-vous, / On déjà été faits. / Tous les horizons ont disparu, / Qui n’étaient que des marchepieds. / Il n’y a passage que d’une cime plus nue à une autre / Plus élevée… / La vie en infini vertical a commencé.» La visée spirituelle et même religieuse de votre démarche poétique est fondamentale, et pleinement affirmée désormais. Les poèmes de L’Inoubliable sont également caractérisés par un mouvement intense de la pensée — que certains ont pu voir comme un relâchement de la tension poétique. En cela, le mouvement qui anime le cycle répond à celui qui se dessine à l’échelle de votre œuvre. Cette rencontre des axes vertical et horizontal que semble favoriser l’investissement de la poésie par la foi et qui tend à la rapprocher de l’expérience mystique, est-ce cela, le “vrai centre” dont vous parlez? Est-ce la rencontre du poète et de l’essayiste-théologien qui rend possible ce que vous appelez la “totalisation”, soit, si je vous comprends bien, la densité d’être nécessaire afin de vous déplacer, de demeurer en mouvement, de vous éloigner du centre sans risquer la chute?

F.O.: La totalisation est beaucoup plus qu’une rencontre de mes deux tendances d’écrivain. Elle embrasse l’unicité de mon être sous tous ses aspects. Elle me reconfigure sans cesse, aussi bien la personne qui a pris sa place dans le monde, dans son milieu, dans sa tradition culturelle, dans sa relation avec son hérédité, avec le temps et l’espace, à travers son expérience des sens, de l’amour, que l’être habité par sa foi, en lien, dans mon cas, avec le Christ et l’Église. En somme la totalisation travaille à resserrer le centre de mon être intime, unique, à le préserver. Je ne suis donc pas, me semble-t-il, un poète qui est coloré par sa foi, qui utilise une langue de bois, mais plutôt un poète qui intègre sa foi, comme l’un des éléments fondateurs de son être, dans son expérience d’écriture et de trouvailles en langage. Ce qui n’est pas nouveau puisque je l’ai fait dès Ces anges de sang. Pensons au poème «Le Christ galérien», de 1955. En un sens, mon essai sur les mystères glorieux et la notion de Royaume, intitulé Dans l’éclat du Royaume, est l’ouvrage en prose le plus près de ma poésie récente, il l’annonce.

En somme, le centre dont je parle est le lieu où tout converge, le foyer de ma vie, de ma mémoire, de mes désirs, du monde, de la langue, etc. Sur le plan vertical, le centre est l’axe, le pivot essentiel de toute expérience poétique. Là s’accomplit mon unité. Je me demande si le centre du monde, du monde intérieur, n’est pas un topos essentiel de l’œuvre de Dante. N’est-ce pas seulement à partir du centre que les paroles du poète ont une «véritable signifiance», dit Dante dans sa Vita Nova? À partir de ce qu’il appelle la «très secrète chambre du cœur», la «haute chambre». Là où la poésie apprend à «se dépouiller des figures et des couleurs de la rhétorique», c’est-à-dire à se recentrer sur l’essentiel.

Dante précise bien que les paroles du poète ont une signifiance. Comment la poésie pourrait-elle être totalisante si elle ne travaillait pas avec des significations, de la pensée, comme avec des perceptions, des souvenirs? Toutefois, ainsi que le poète chilien Godofredo Iommi le soulignait, les significations ne sont pas la poésie. Ce n’est pas la pensée qui la fonde, c’est le chant le plus intérieur, le plus total qui s’élève depuis le centre, à travers le langage, lieu que j’appelle aussi l’espace du centre unique. Toute véritable poésie me paraît inconcevable sans pensée — «son et sens», disait Valéry —; ce serait appauvrir, amputer l’être humain de sa dimension propre, constitutive du langage. Ce serait réduire la poésie à un simple décor ou divertissement.

Il est vrai qu’apparemment je suis revenu à la poésie après des années de prose, d’essais. Mais, comme je le disais plus haut, durant ces années-là, je n’ai jamais cessé d’écrire des poèmes. Essentiellement, je suis un poète. C’est ma façon d’être. Je le prétends, même si Chesterton affirmait qu’un écrivain n’avait pas le droit de se dire poète, comme il n’a pas droit de se prétendre un sage ou un saint. Cela montre simplement à quel niveau il situait le poète.

Je reviens sur un point: toute écriture pour moi est verticale, même celle de l’essai. Mais la poésie en est sa forme la plus achevée dans le langage. L’essai est vertical parce qu’il ne peut que se nourrir dans le foyer, la «haute chambre», et prendre son essor en lumière. C’est le propre de la véritable écriture. Sans quoi, on peut parler de babillages, d’amusement, de jeux.

L’orient, le levant, le matin sont des prétextes magnifiques pour ouvrir la verticalité du poème. L’embrasement de l’espace et du sens. Point de départ qui convient très bien à l’idée même d’une chronique écrite de jour en jour, dès le matin, après une marche le long de la rivière. Mais j’ai pratiquement supprimé ces leviers dans les deuxième et troisième tomes. Ils n’étaient que des balises d’un espace où pouvait advenir ou non le poème. Ils lui donnaient sa tonalité, son diapason, sa qualité de lumière, son ouverture dans la verticalité, laquelle se rapproche de l’espéré, vient-on de m’écrire. Car je vois bien que ma poésie récente, parfois sereine, peut aider des gens qui glissent dans le brouillard, avec en eux des «bruits d’Apocalypse».

D.B.: Une amie à qui j’avais parlé de votre livre alors qu’elle traversait une période difficile m’a téléphoné peu de temps après sa lecture pour me dire à quel point il lui avait fait du bien. En ce sens on pourrait poursuivre la réflexion et dire que la signifiance, qui en effet n’est pas la signification mais le sens en mouvement, incarné dans la forme, et qui implique nécessairement une relation, serait non seulement assurée par la rencontre de la pensée et des perceptions, mais aussi par celle du passé et de l’avenir, de l’écrivain et du lecteur. Je ne sais s’il s’agit là d’un regard rétrospectif sur votre propre avancée, mais il y a dans Chronique I une attention particulière et accueillante portée aux «êtres du commencement / [qui] [p]âtissent sans cesse de leur errance, / [p]ar tension extrême». Mais «[l]es beautés qui éclatent en la nuit» proposent une traversée riche en promesses et certainement réconfortante à ceux qui éprouvent dans leur être cette pesanteur donnant parfois l’impression de s’être «trompé de corps».

Peut-être est-ce le fruit d’une régularité dans l’écriture et dans la marche matinale au bord de la rivière des Prairies, mais vos poèmes, aussi profondément ancrés dans la mémoire qu’ils sont inscrits dans une visée ascensionnelle, tracent un mouvement ininterrompu, mais lent, et nous forcent à la lenteur. On dirait que vous avez voulu tout dire, ressaisir et présenter dans sa totalité votre univers poétique. Les mêmes lieux, les mêmes êtres sont présentés sous des perspectives à peine différentes. On y perçoit la moindre modulation du souffle, de la lumière, de la conscience: le subtil passage de l’esprit. Comme si vous tentiez de donner la mesure de toutes choses, et ce faisant la mesure de votre voix, votre regard, votre poids de parole, en somme, avant de vous essorer vers le bleu. Cette parole, jadis si tendue, condensée, voire retenue, soudain déliée (dépouillée des «figures et des couleurs de la rhétorique», malgré un savant travail sur la forme), comme une présence amie, une judicieuse conseillère, pointe lentement mais sûrement vers sa cible, orientant le lecteur vers ce qui seul importe: l’ascension depuis le dedans. Vos poèmes intègrent une réflexion sur la poésie qui présente l’essentiel de votre art poétique. Peut-on lire ainsi L’Inoubliable, comme une main tendue au lecteur, le don de cinquante années d’écriture, une sorte de testament poétique?

F.O.: Tout à fait. J’ai parlé de grand œuvre; je pense testament. Non seulement à cause de mon âge, mais surtout à cause de l’espace insaisissable que j’ai essayé d’atteindre. Dans les années cinquante et soixante, mes poèmes étaient plus abrupts, métaphoriques, avaient des contours «davantage brisés, hachés», moins lisses, comme disait un critique au sujet de la poésie moderne. Dans mes Chroniques je travaille depuis l’horizon, dans une ascension emblématique avec le soleil. Je me demande d’ailleurs si, en annonçant le cycle de L’Inoubliable et en gardant la parution de Lumières pour plus tard, je ne me suis pas réservé une expérience poétique ouverte, en voie d’accomplissement. C’était peut-être une ruse, un post-détour, une manière de me déjouer moi-même, de me ramener dans le temps de tous les langages possibles, une manière de ne pas accepter que L’Inoubliable soit une œuvre-testament, un signe de ma fin.

Bien entendu, il y a dans les trois volumes une démarche fondamentale, mais avec de multiples variations, car chaque poème est unique. J’aimerais bien ici suggérer l’idée de variations, comme pour les Diabelli de Beethoven, œuvre qui m’est chère; ou encore me référer aux cycles de variations de Schumann, mais, à vrai dire, l’ajout d’un poème est beaucoup plus qu’une simple variation. Je me sens plus près d’un Cézanne proposant ses tableaux face à la montagne Sainte-Victoire. Disons qu’un poème creuse davantage sa signifiance, sa forme unique.

Il est évident, lorsque je considère le déploiement des trois volumes, que je suis dans un effort de synthèse de ma façon, de mon façonnage du langage. Mais l’entreprise n’a une pareille portée qu’à cause de son ampleur même. Aucun ouvrage poétique ne m’a demandé autant d’efforts, sans parler des circonstances tragiques de ma vie, des épreuves particulières de ma femme, alors que j’ai dû organiser le tout. En somme j’ai dû consacrer quelques années, psychologiquement difficiles, à l’achèvement de mon cycle.

L’Inoubliable m’a surtout permis, sans que j’en sois d’abord conscient, de bien mettre en évidence l’origine de mon cheminement, c’est-à-dire le point de départ, la base de toute mon écriture commencée à vingt ans. Car c’est alors mon expérience de la lumière, nourrie à l’époque par la musique de Mozart, qui a tout fondé, c’est l’«illumination» que j’évoque dans mon Journal dénoué. Ainsi les mots lumière et bleu sont maintenant — comme ils l’étaient déjà, moins fortement, moins spirituellement, dans Ici, ailleurs, la lumière (1977) — à ma poésie ce que les mots Dame, Amour, sont à celles de Dante et des Troubadours. Ce sont des lieux qui indiquent mon centre, mon espace intime, ou, sur un autre plan, ce sont des pivots, des axes qui permettent la spirale, l’engagement dans le vertical. «Toujours plus haut le tire», remarque Dante dans sa Vita Nova. «Marchez tant que vous avez la lumière», dit l’apôtre Jean. Aucune poésie ne peut se construire sans de pareils mots pivots, ni «parler à hautes plaintes», ni se donner un «plus large loisir de parole», en somme sans une tonalité propre, une «ascension depuis le dedans», dites-vous. Sans quoi, tout ne serait pour moi que le signe d’une cécité ou d’une surdité, d’une absence de vision, et finalement une poésie de bafouillage, de la vacuité, des modes relativistes, de l’air du temps, des ruines traversées par le vent. Il ne s’agit pas de vocables répétés par indigence, mais de signes du souffle profond, irremplaçables, porteurs de mon unicité et de ma voix. Il n’est pas question pour moi d’abstractions, d’irréel, mais d’une expérience d’accomplissement — à teneur aussi métaphysique — à partir du concret, du réel.

Bibliographie

Ouellette, Fernand. 1955. Ces anges de sang. Montréal: L’Hexagone.

Ouellette, Fernand. 1974. Journal dénoué. Montréal: Presses de l’Université de Montréal.

Ouellette, Fernand. 1996. Je serai l’Amour. Montréal: Fides.

Ouellette, Fernand. 1997. Au delà du passage. Montréal: L’Hexagone.

Ouellette, Fernand. 1999. Dans l’éclat du Royaume. Montréal: Fides.

Ouellette, Fernand. 2005. L’inoubliable, Chronique I. Montréal: L’Hexagone.

Ouellette, Fernand. 2006. L’inoubliable, Chronique II. Montréal: L’Hexagone.

Ouellette, Fernand. 2007. L’inoubliable, Chronique III. Montréal: L’Hexagone.

* * *

Cet entretien a d’abord été publié dans l’ouvrage Fernand Ouellette, Instants d’une quête (Montréal, FIDES), en 2007.